PROMESSES

La situation de l’église à Rome

À partir d’éléments du livre des Actes et de l’Épître aux Romains, il est possible de reconstituer l’histoire de l’église à Rome.

On peut penser qu’elle a été fondée par des convertis du jour de la Pentecôte vers l’an 33 : plusieurs Juifs ou prosélytes habitant Rome y séjournaient pour la fête (Act 2.10) et ont été touchés par la prédication de Pierre.La première phase de l’église est donc sans doute judéo-chrétienne.

En 49, l’empereur Claude décide d’expulser les Juifs de Rome (Act 18.2)1. L’église à Rome devient majoritairement pagano-chrétienne. La longue liste des salutations envoyées par Paul (16.3-16) suggère que plusieurs païens convertis par Paul (directement ou non) se sont établis dans la ville.

À partir de 54, les Juifs sont autorisés à revenir à Rome et le retour de chrétiens d’arrière-plan juif a pu créer quelques tensions avec les chrétiens d’origine païenne, même si ces derniers restent majoritaires (cf.« vous, païens », 11.13,28)

C’est dans ce contexte que Paul, en 58, rédige de Corinthe cette lettre. Contrairement à plusieurs de ses Épîtres, Paul n’écrit pas pour contrer un danger imminent : l’église est globalement prospère et dynamique : leur « foi est renommée dans le monde entier » (1.8) ; ils sont « pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de [s’]exhorter les uns les autres » (15.14).

Paul, quant à lui, estime son travail autour de la mer Égée arrivé à sa fin (15.23a) et désire porter l’évangile jusqu’en Espagne (15.24,28) en s’arrêtant à Rome au passage. Il profite donc du voyage de Phoebé pour envoyer cette lettre à Rome (16.1). L’Épître aura des résultats positifs si on en juge à l’accueil chaleureux que Paul, prisonnier, recevra de la part des frères de Rome, trois années plus tard (Act 28.15). Et l’église à Rome va continuer à se développer, tout en souffrant le martyre sous Néron. Elle produira une génération d’écrivains doués, tels Clément de Rome2.

Une lettre pour nous affermir

Dans son introduction, Paul donne le but premier de sa lettre: puisqu’il ne peut pas encore rendre visite physiquement aux chrétiens de Rome, il va leur écrire pour les « affermir » (1.11). Et dans ce but, il va leur prêcher l’Évangile, dans le plein sens du mot (1.15-17 ; 15.15-16) — cet Évangile qui va bien au-delà de la seule prédication du salut « initial » et qui englobe tout le développement ultérieur de la vie chrétienne.

Affermir va aussi pour Paul avec réfuter : il semble que des opposants de l’apôtre lui aient attribué indûment des propos (3.8) ou aient tordu certaines de ses affirmations (d’où ses « Loin de là ! », 6.2,15 ; 7.7,13 ; 9.14 ; 11.1,11).

Affermir passe avant tout pour Paul par un exposé clair et ordonné de la vérité chrétienne. L’Épître aux Romains est sans doute la plus systématique de ses lettres, développant de façon logique l’état de perdition de l’homme devant Dieu (1.18-3.20), puis l’œuvre de justification de Dieu en notre faveur par l’œuvre de son Fils à la croix (3.21-5.11), ensuite l’œuvre de sanctification et de libération par l’Esprit (5.12-8.39). Il poursuit en examinant les liens entre l’œuvre de Dieu pour les Juifs et pour les nations (9.1-11.36), avant de s’attarder sur les applications pratiques de ces doctrines dans notre vie personnelle, d’église, publique ou fraternelle (12.1-15.13).

Notre foi se doit d’être intelligente. Même si le péché a obscurci les pensées de l’homme (1.20-21), la foi s’appuie sur ce que Dieu expose de façon claire et adaptée à l’intelligence qu’il nous a donnée, éclairée par le Saint Esprit.

L’Épître n’est pourtant pas un traité juridique ou un manuel de théologie. C’est un exposé « en situation », où l’on ressent la fraîcheur de la vie de l’auteur et des destinataires.

Romains aborde des thèmes bibliques fondamentaux, comme — dans le désordre — la justice de Dieu, le péché, le salut, la colère de Dieu, la sanctification, l’élection, l’œuvre du Saint Esprit, les plans de Dieu quant à Israël, etc. L’Épître aux Romains mérite donc sa place en tête des 21 lettres du canon3. Toutefois des thèmes importants ne sont pas touchés, ou à peine esquissés, dont plusieurs chers à Paul comme l’Église (il en parlera dans Éphésiens ou 1 Corinthiens), l’eschatologie (cf. 1 & 2 Thessaloniciens) ou la personne de Christ (plus développée en Colossiens).

Néanmoins, relisons fréquemment à cette riche lettre, car, même après des années de vie chrétienne, nous avons toujours besoin de revenir aux fondements et d’être mieux affermis dans la position où Dieu nous a mis, dans la liberté où l’Esprit nous introduit, dans la grandeur des plans de Dieu dans lesquels nous sommes inclus. Un commentateur encourageait à « se prêcher l’évangile chaque jour » — c’est sans doute un secret de la maturité chrétienne et du bonheur au quotidien. Redisons-nous :« Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ! » (4.7) Relire cette lettre nous aidera également à savoir présenter l’Évangile de façon claire, dans toute l’étendue de la portée de ce terme.

Une lettre pour nous aider à vivre ensemble

Le N.T. se fait l’écho de tensions dans les églises du 1ersiècle. Cohabitaient des Juifs encore attachés à la loi de Moïse et à tous leurs privilèges (3.1-2 ; 9.3-5) et des païens encore influencés par leur ancien mode de vie laxiste (cf. la description de 1.18-32).

C’est pourquoi Paul fait de fréquents parallèles entre Juifs et Grecs :

– Tous sont également coupables : « Nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché. » (3.9)

– Tous sont également sauvés : « Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (10.12-13)

Le salut n’est pas une question d’origine religieuse ou ethnique ! « Il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. » (3.30)

Ainsi les chapitres 9 à 11, loin d’être une parenthèse, participent pleinement au développement de l’Épître. Et on peut voir la section 12.1 à 13.13 comme une préparation au dernier sujet majeur que Paul a devant lui : améliorer la cohabitation entre chrétiens de convictions différentes sur des sujets pratiques (14.1-15.13).

Les tensions se traduisaient par des dissensions entre « faibles » et « forts » : certains se permettaient des choses que d’autres condamnaient. Paul enjoint qu’il n’y ait :

– ni jugement : « Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli » (14.3) ;

– ni mépris : « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas » (14.3)

Au contraire, nous sommes invités à nous accueillir « les uns les autres, comme Christ [nous] a accueillis, pour la gloire de Dieu » (15.7). Chacun a sa place dans l’Église, vue sous l’image d’un corps dont les membres sont interdépendants (12.3).

Même si les opinions divergentes aujourd’hui ne portent plus sur les viandes sacrifiées au temple ou sur les jours de la semaine, les différences d’origine géographique, ethnique, de rang social, d’habitudes, de styles familiaux, etc., peuvent facilement créer des incompréhensions, voire des dissensions, au pire des divisions dans les églises locales (cf. 16.17-19). Aussi apprenons de cette lettre à voir d’abord l’unité que crée entre nous notre commun salut et accueillons la diversité des modes de vie sur les questions secondaires.

Une lettre pour nous réveiller

Un troisième but peut être perçu dans l’exhortation vigoureuse que Paul adresse à la fin du chapitre 13 : « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » (13.11-14)

Même si les chrétiens de Rome avaient une foi plutôt vivante, ils sont invités à ne pas se relâcher dans leur vie pratique.

Paul les exhorte aussi indirectement (10.14-17) et directement (15.24) à réveiller leur zèle missionnaire. Il désire faire de l’église de Rome sa nouvelle tête de pont dans le but d’évangéliser la partie occidentale du bassin méditerranéen.

Les projets ont été partiellement compromis et le N.T. n’indique nulle part s’il a pu aller plus à l’ouest que Rome ou si le zèle missionnaire des Romains a été réveillé, mais il est certain que l’Épître aux Romains a suscité ou provoqué de nombreux réveils au cours de l’histoire de l’Église :

– Vers 386, Augustin se convertit en entendant une voix lui dire : « Prends et lis ! » Il ouvre Romains 13.13-14 et cède. Quelques années plus tard, vers 411, c’est la controverse pélagienne :Pélageaffirme que l’homme est innocent et bon à sa naissance et ne devient pécheur que par imitation. Augustin réfute fermement cette erreur et développe la doctrine du péché originel et de la nécessité de la grâce, à partir de l’Épître aux Romains.

– Au début du XVIe siècle, Luther se convertit à partir de Romains 1.16-17 qu’il était en train d’exposer. L’Épître aux Romains est au cœur de ses écrits et du début de la Réforme.

– Wesley, insatisfait de ses exercices spirituels, se convertit en 1738 en entendant lire la préface du commentaire de Luther sur l’Épître aux Romains. La doctrine du salut et surtout de la sanctification qu’il prêche ensuite est l’occasion d’un réveil extraordinaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

– Le prédicateur écossais Haldane est à l’origine du réveil de Genève (1817). C’est l’exposé systématique fait dans sa chambre d’hôtel par ce chrétien qui fut à l’origine de la conversion ou de l’affermissement des pionniers du réveil en Europe continentale (Empeytaz, Malan, Monod).

Alors que nous fêtons le 500e anniversaire de la Réforme et le 200e anniversaire de ce dernier réveil, la même Épître vient nous stimuler pour nous réveiller de notre matérialisme, de notre conformisme, de notre légalisme ou de notre laxisme. Au milieu des difficultés inhérentes à la condition intermédiaire dans laquelle nous sommes (8.18-25), elle vient nous proposer une vie dans la puissance du Saint Esprit qui peut faire abonder dans chacun de nous la justice, la paix et la joie (14.17) pour la gloire de Dieu.

Un plan détaillé de l’Épître aux ROMAINS

Introduction 1.1-17

Salutations 1.1-7

Actions de grâces et annonce de sa visite 1.8-15

Le thème de l’Épître : l’Évangile 1.16-17

Condamnation : la culpabilité de l’homme 1.18 – 3.20

La culpabilité des païens 1.18-32

La culpabilité des païens éduqués 2.1-16

La culpabilité des Juifs 2.17 – 3.8

La culpabilité de tous les hommes devant Dieu 3.9-20

Justification : l’œuvre de Dieu pour nous 3.21 – 5.11

La justice de Dieu pour tous les hommes par l’œuvre de Christ 3.21-30

Les exemples d’Abraham et de David 4.1-25

Abraham et David justifiés sans les œuvres 4.1-8

Abraham justifié sans la circoncision 4.9-12

Abraham justifié sans la loi 4.13-16

Abraham justifié par sa foi en une promesse 4.17-22

Application à ceux qui ont la même foi qu’Abraham 4.23-25

La certitude de la justification et ses effets 5.1-11

Sanctification : l’œuvre de Dieu en nous 5.12 – 8.39

Le règne de la grâce par la justice 5.12-21

La sanctification quant au péché 6.1-23

Unis avec Christ dans sa mort et sa vie 6.1-11

Libérés pour servir volontairement Dieu 6.12-23

La sanctification quant à la loi 7.1-25

L’autorité de la loi 7.1-6

Le rôle de la loi 7.7-13

L’impuissance de la loi pour la sanctification 7.14-25

La sanctification par la puissance de l’Esprit 8.1-17

Le but de la sanctification au travers des épreuves 8.18-39

Les souffrances actuelles et l’espérance 8.18-28

Le dessein de Dieu 8.29-30

L’assurance de l’amour de Dieu 8.31-39

Dispensation : l’œuvre de Dieu pour Israël et les nations 9.1 – 11.36

La souveraine élection de Dieu dans le passé 9.1-33

Les sentiments de Paul pour les Israélites 9.1-6

Le libre choix de Dieu dans l’histoire d’Israël 9.7-19

Le libre choix de Dieu dans l’élection 9.19-33

L’égalité du salut pour Juifs et païens dans le présent 10.1-21

Le salut obtenu par la foi confessée 10.1-13

L’annonce du salut 10.14-21

Le rejet temporaire d’Israël et son rétablissement dans le futur 11.1-36

Le rejet n’est pas complet 11.1-10

Le rejet n’est pas final 11.11-24

Le rétablissement futur d’Israël 11.25-32

Doxologie : louange à la sagesse de Dieu 11.33-36

Application : l’œuvre de Dieu par nous 12.1 – 15.13

Dans notre vie personnelle 12.1-2

Dans la vie de l’Église 12.3-16

Quant à l’usage des dons spirituels 12.3-8

Quant à l’amour en pratique 12.9-21

Dans la vie publique 12.17 – 13.14

Par rapport à nos ennemis 12.17-21

Par rapport aux autorités 13.1-7

Par rapport à notre prochain 13.8-10

Se réveiller dans la perspective du retour de Christ 13.11-14

Dans nos relations fraternelles avec les « faibles » 14.1 – 15.13

Le principe de liberté : ne pas juger 14.1-12

Le principe de fraternité : chercher le bien de l’autre 14.13-23

L’accueil réciproque à l’exemple de Christ 15.1-13

Conclusion et salutations 15.14 – 16.27

Le service et les projets de Paul 15.14-33

Salutations aux chrétiens de Rome 16.1-16

Épilogue et louange finale 16.17-27

Avertissement sur les diviseurs 16.17-20

Salutations des chrétiens présents avec Paul 16.21-24

Louange finale 16.25-27

- Voir pour plus de détails l’excursus de Ben Witherington III, The Acts of the Apostles, a Social-RhetoricalCommentary, p. 539-545.

- Un des principaux « pères apostoliques », probablement mort martyr en 98 et auteur d’une Épître aux Corinthiens qui était tellement appréciée qu’elle avait été intégrée un moment dans le canon du N.T. avant d’en être retirée.

- En fait, elle figure en premier lieu car c’est la plus longue. Les lettres de Paul sont en effet classées par ordre décroissant de longueur, sans logique ou signification particulière.

On date le début du mouvement dit de la réforme protestante de ce jour de 1517, il y a 500 ans, où Martin Luther placarda ses 95 thèses sur l’église de Wittenberg. Rapidement, le mouvement de la Réforme s’est développé, marqué par sa diversité. Dès le XVIe siècle, luthériens (plutôt en Allemagne) et calvinistes (plutôt en pays francophones) ont marqué leur unité sur l’essentiel et leur diversité sur le secondaire.

Dans les siècles qui ont suivi, le mouvement de la Réforme s’est assoupi et le besoin d’un renouveau — d’une nouvelle réforme — s’est fait sentir ici ou là. C’est pourquoi les siècles suivants ont été marqués par des phases successives de réveils. Chacun de ces réveils a généralement donné lieu à l’établissement d’un nouveau mouvement d’églises, qui porte la plupart du temps un nom qui rappelle le point clef sur lequel ce mouvement met l’accent[1].

Ces différentes dénominations s’inscrivent dans la filiation de la réforme protestante et souscrivent généralement aux cinq points fondamentaux sur lesquels la Réforme du XVIe siècle s’était basée, qu’on appelle les 5 « solas »[2].

Mais, dans l’esprit des pionniers de la Réforme et de tous ceux qui, après eux, ont œuvré dans le même esprit, la Réforme est avant tout un processus dynamique, à revivre constamment. C’est pourquoi, parmi les Protestants, l’Église est dite « reformata semper reformanda », c’est-à-dire : « l’Église réformée qui se réforme toujours »[3].

Que ce soit dans notre vie personnelle de chrétien qui fait partie de l’Église, ou dans la vie collective de nos églises locales, nous avons encore et toujours besoin d’être « re-formés » selon la pensée et l’action du Dieu vivant. Déclinons le sens de cette formule en relation avec chacun de ces 5 solas pour essayer de voir comment vivre cette réforme continue à laquelle nous sommes appelés[4].

1. Sola scriptura

Notre seule référence, en matière de doctrine et de pratique, est la Bible, la Parole de Dieu. C’est là que nous trouvons les principes qui doivent présider à notre vie de foi personnelle et aussi à notre fonctionnement collectif. Même si sa rédaction remonte entre 3500 et 2000 ans de distance, la Bible garde sa pleine pertinence, en 2017 comme en 1517. Nous croyons que Dieu a donné une révélation écrite intangible et finie, contenue dans les 66 livres canoniques.

Mais le danger demeure de rajouter à la Bible ou d’en supprimer ce qui nous y gêne. Jésus reprochait aux pharisiens de son temps d’avoir entouré la Parole du Dieu vivant d’une gangue de traditions qui faisait négliger « ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité » au profit de règles strictes sur des points de détail (Mat 23.23).

À titre personnel, combien vite nous surprenons-nous, quand un texte biblique nous dérange, ne rentre pas dans nos schémas intellectuels ou théologiques, semble contrevenir à nos habitudes, à le mettre de côté. Le si courant « à mon avis » remplace ainsi le « que dit l’Écriture ? ».

Collectivement aussi, il est indispensable de revisiter régulièrement nos façons de faire à la lumière des principes de l’immuable Parole de Dieu, de façon à distinguer entre la substance non négociable de nos convictions d’une part et les traditions plus ou moins nécessaires que nous y ajoutons forcément. Faire ce tri régulier permet d’avoir la liberté d’abandonner des habitudes pour revenir à l’Écriture et à son actualité dans un contexte qui change de plus en plus vite. C’est ainsi qu’on est appelé à se réformer.

2. Solus Christ

Nous nous basons sur la Bible, mais avant tout parce qu’elle nous révèle Dieu et Jésus Christ. Le terme « christianisme »est souvent associé dans le langage courant à une religion ; or c’est avant tout une relation, une relation avec une personne vivante, le Christ ressuscité. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous le savons par la foi à nos côtés tous les jours (Mat 28.20) et au centre de notre rassemblement quand nous venons en église. C’est lui, le Seigneur, qui a l’autorité sur chacun de nous et sur son Église.

Nous souhaitons que Christ grandisse et soit toujours davantage vu dans nos vies individuelles et dans notre vie collective. Si nous nous disons « chrétiens », c’est-à-dire « petits christs », cela doit se voir, dans une imitation toujours plus fidèle du Maître.

Que voient ceux qui nous entourent ? Des moralistes, prêts à enfourcher des combats pour telle ou telle valeur ? Des gens tout à fait comme les autres, hormis une pratique devenue rare de se lever le dimanche matin alors que les autres dorment ? Ou bien des hommes et des femmes qui montrent une passion pour leur Seigneur et en reflètent quelques traits.

3. Sola gratia

Nous croyons que, si nous sommes sauvés, cela n’a rien à voir avec nos mérites personnels, avec nos prétendues bonnes œuvres, mais c’est uniquement en raison de la pure grâce de Dieu, qui nous a donné de façon surabondante ce que nous ne méritions aucunement.

Cette grâce, nous sommes invités à en être, pour reprendre les termes de l’apôtre Pierre, de « bons dispensateurs » (1 Pi 4.10).

Mais combien vite peuvent monter dans notre cœur des prétentions qui nous éloignent de la grâce : parce que nous nous pensons plus fidèles que d’autres, parce que nous sommes plus dynamiques que d’autres, parce que nous croyons avoir mieux compris telle vérité, etc. Constamment, nous avons besoin d’un sentiment, plus que cela, d’une conviction, renouvelée — réformée ! — de la vraie grâce de Dieu dans laquelle nous sommes.

4. Sola fide

Dieu nous a offert son salut par pure grâce et la seule réponse qu’il demande de l’homme, c’est la foi qui saisit la grâce proposée. Cette foi est formée d’une compréhension du salut, de sentiments appropriés devant le prix payé par le Sauveur et d’un élan volontaire vers lui. Cette foi qui ouvre les portes du royaume de Dieu se continue tout au cours de la vie chrétienne, au travers des joies et des peines dont elle est empreinte. Elle est mise en œuvre dans la vie de chaque croyant mais aussi dans la vie collective de chaque église.

Et là aussi chaque église locale a besoin de se réformer continuellement : la vie d’un groupe n’est pas un long fleuve tranquille et toute église a connu, connaît et connaîtra des secousses qui conduisent à devoir mettre en œuvre cette foi. Que cette foi en l’action puissante de Dieu dans nos vies continue, pour soutenir ceux qui parmi nous traversent des épreuves, pour nous inciter à aller plus loin dans notre témoignage, pour nous stimuler à creuser davantage les trésors de la foi ouverts dans la Bible.

5. Soli Deo gloria !

Rendre gloire à Dieu est au cœur de l’adoration chrétienne. Nous sommes invités à la pratiquer individuellement tous les jours (« sans cesse », Héb 13.15) et de façon particulière ensemble lors de nos moments de partage fraternel. Par nos chants, nos prières, nos lectures et notre participation à la cène du Seigneur, nous rendons à notre Dieu la gloire qui lui revient pour son si grand salut, pour sa personne infinie.

Rendre gloire à Dieu, c’est aussi lui consacrer nos vies comme un sacrifice vivant, un « culte raisonnable » (Rom 12.1).

Mais combien vite nous pouvons être centrés sur nous-mêmes et non plus sur Dieu. Que la réforme nous atteigne également dans cette dimension :

– pour renouveler notre louange, sincère et vraie,

– pour ne pas nous attribuer des mérites indus alors que « c’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir » (Phil 2.13),

– pour faire grandir toujours plus notre amour fraternel dans le souci du bien de notre frère et de notre sœur,

– pour chercher avant tout le royaume de Dieu et non pas notre propre intérêt (Mat 6.33).

* * *

Plusieurs parmi nous gardent le souvenir de ce jour de « réveil » personnel où ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai. Si nous avons grandi dans un mouvement d’églises, peut-être nous a-t-on transmis la mémoire des temps où l’Esprit de Dieu a agi avec puissance pour susciter un réveil collectif qui a donné lieu à la création de cette dénomination. Et la nostalgie de ces moments peut nous envahir. Nous aspirons, nous demandons — presque, nous exigeons de Dieu — un réveil puissant. Il peut l’accorder ; son Esprit demeure aussi puissant aujourd’hui qu’aux débuts de l’Église.

Mais Dieu œuvre, aussi et surtout, « en continu ». « La recherche constante du réveil pourrait éloigner de ce qui est le plus important : la fidélité ici et maintenant, dans un contexte qui bien souvent n’a rien d’extraordinaire ni de spectaculaire, mais qui est notre contexte. […] Soyons donc de ceux qui savent discerner, de ceux qui cherchent à être fidèles, à vivre l’Évangile ici et maintenant dans notre contexte, dans la durée, en étant attentifs à ceux qui nous ont précédés. Ainsi, l’Église pourrait être l’ecclesia semper reformanda. »[5]

[1]Par exemple, les baptistes réservent le baptême aux seules personnes qui font profession d’une foi personnelle ; les pentecôtistes mettront l’accent sur les dons de l’Esprit qui est descendu sur l’Église primitive le jour de la Pentecôte, etc.

[2]Bien qu’ils aient été formalisés au XVIe siècle, ces cinq mêmes points figuraient déjà au XIIe siècle dans le Traité de l’Antichrist, écrit polémique rédigé par les Vaudois (cf. https://www.info-bible.org/livres/annexes.vaudois/3.traite-antichrist.htm). Le réveil puise toujours à la même source !

[3]Cette citation est malheureusement utilisée parfois pour justifier des réinterprétations qui vont à l’encontre du Texte révélé pour s’adapter à la mentalité contemporaine. Or le processus de changement, en lui-même, ne garantit ni le salut ni la fidélité pratique à l’Évangile.

[4]Pour des développements plus complets sur les cinq solas, nous renvoyons à la série d’articles rédigés par Frank Horton dans Promesses n° 137 à 141 (voir sur le site www.promesses.org).

[5]Neil Blough, « Réveil ou ecclesia semper reformanda ? », Théologie évangélique, 7-1, 2008.

Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ;entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. (Éph 5.18-21)

Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. (Col 3.16)

Dès le début de l’histoire de l’Église, le chant a tenu une grande importance. 1 Corinthiens 14.26 en donne une preuve biblique : Paul suppose que chaque participant à une rencontre de l’église locale est susceptible de proposer un cantique. La célèbre lettre de l’écrivain romain Pline le jeune à l’empereur Trajan, datée de 112, en donne une preuve extra-biblique ; il écrit, à propos des chrétiens :« À jour fixe, ils s’assemblent avant le lever du soleil et chantent des hymnes antiphonés à la louange de Christ, comme s’il était dieu. »

Le N.T. comporte plusieurs sections dont tout laisse à penser qu’elles sont des hymnes (cf. 1 Tim 3.16 ; Éph 5.14 ; peut-être Phil 2.5-11, etc.). Plus encore, les écrivains sacrés encouragent les croyants à chanter. Jacques voit le chant comme la conséquence naturelle de la joie (Jac 5.13) et Paul, par les deux textes en entête, insiste sur l’importance du chant. Cherchons-y des stimulants pour renouveler notre envie de chanter.

Chanter… pourquoi ?

Parce que le croyant est rempli de l’Esprit

Paul oppose la plénitude de l’Esprit à l’ivresse. Or les deux se marquent… par le chant ! Mais les « chansons à boire » n’ont rien à voir avec les cantiques que l’Esprit nous pousse à chanter !

La plénitude de l’Esprit ne se manifeste pas par des actions spectaculaires de guérison ou par des révélations prophétiques particulières, mais, beaucoup plus simplement, par quatre conséquences marquées par quatre participes présents : s’exhortant mutuellement, louant Dieu, étant reconnaissant, étant soumis aux autres. Voulez-vous savoir qui est rempli de l’Esprit ? Cherchez un croyant chantant, reconnaissant et soumis !

Réciproquement, chanter nous aidera à être remplis de l’Esprit. Il est souvent noté que le verbe « remplir » est à l’impératif passif continu pluriel :« laissez-vous toujours remplir du Saint-Esprit », pourrait-on traduire littéralement. Chanter régulièrement est donc un moyen privilégié pour mettre en œuvre cette exhortation. En élevant notre âme, le chant va permettre à l’Esprit de Dieu de remplir notre propre esprit de pensées de louange, de reconnaissance, d’engagement envers le Seigneur.

Parce que la parole du Christ habite dans le croyant

La « parole du Christ » est à la fois la parole prononcée par le Christ (essentiellement dans les Évangiles) et la parole à propos du Christ (dont toute la Bible témoigne). Celui en qui elle « demeure » — c’est-à-dire celui qui s’en nourrit, dont elle forme les pensées, dont elle modèle le comportement — sera naturellement poussé à la louange : sa vision de la personne et de l’œuvre de Jésus Christ le conduira à exprimer sa reconnaissance et à la partager par des chants. Lecture et louange vont de pair.

On comprend donc l’importance d’avoir des cantiques qui soient bibliquement fondés, cohérents avec l’enseignement de l’Écriture. N’allons cependant pas trop loin : un chant n’est pas un traité de doctrine et sa brièveté ne lui permet pas d’envisager tous les aspects d’un sujet donné. De plus, la poésie peut conduire à des simplifications ou des illustrations tout à fait recevables. Évitons donc les chants qui contredisent directement une doctrine biblique et encourageons-nous à un état d’esprit positif.

Réciproquement, le chant nous aidera à nous approprier la Parole. Des textes bibliques mis en musique peuvent nous les faire (re-)découvrir ou en approfondir le sens. Des thèmes de cantiques nous conduiront à vouloir creuser le sujet dans l’Écriture.4 Et, comme pour la plénitude de l’Esprit, un cercle vertueux se développe : chanter démontre que l’Esprit agit en nous et que nous demeurons dans la Parole et par ces chants, l’Esprit nous remplit et la Parole nous habite toujours plus.

Chanter… pour qui ?

Pour Dieu

Beaucoup de chants s’adressent directement à Dieu, soit comme louange pour ce qu’il est, soit comme action de grâce pour ce qu’il a fait, soit comme prière pour ce que nous lui demandons. Nous chantons avant tout « à Dieu », « au Seigneur ». Des mélodies trop souvent fredonnées peuvent nous faire oublier que nous prononçons des paroles profondes. Pensons que nous nous adressons au Créateur de l’univers, au Dieu tout-puissant !

Pour les autres

Toutefois le contexte des deux versets en entête met l’accent sur la dimension horizontale du chant : il est un moyen de « s’exhorter » et de « s’entretenir ». C’est bien sûr le privilège de celui (ou de celle)5 qui compose le chant. Mais pas seulement : proposer un cantique dont les paroles correspondent aux circonstances du moment peut apporter un grand encouragement ou donner une instruction indirecte qui sera d’autant mieux reçue qu’elle viendra des paroles composées par un tiers.

Les Psaumes illustrent ces divers aspects : beaucoup s’adressent directement à Dieu ; d’autres sont des invitations mutuelles (cf. Ps 95) ; d’autres, encore, sont des instructions de sagesse (cf. Ps 34.12-23). Nos recueils de chants doivent refléter cette variété !

Chanter… où ?

En église

Le rassemblement communautaire est le lieu privilégié pour le chant collectif. Outre les témoignages évoqués en introduction, les multiples mentions des chants dans l’Apocalypse indiquent que chanter en église anticipe la louange éternelle des rachetés.

En famille

Toutefois, ici encore, le contexte de ces deux versets n’est pas directement la réunion d’église mais la vie chrétienne au sens large, et en particulier la vie de famille. Encourageons-nous donc à chanter le plus souvent possible en famille, avec ou sans instrument, lors du culte familial quotidien, lors de trajets en voiture, pendant des promenades, etc. Les chants que nos enfants auront appris les accompagneront pendant toute leur vie.

Entre amis chrétiens

Lors de rencontre entre amis chrétiens, une pudeur inappropriée nous empêche parfois d’aborder des sujets spirituels. Proposer de chanter peut constituer une introduction facile à un moment de partage. Saisissons ces occasions !

En tout temps

« Je bénirai l’Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », disait David (Ps 34.2). Chantons en faisant le ménage, en travaillant (si cela ne nuit pas à son exécution !), en nous promenant… Je connais une famille qui a été convertie par le témoignage de voisins de vacances qui chantaient toute la journée !

De plus, nous disposons aujourd’hui de moyens techniques qui nous permettent d’écouter des chants à tout moment. Combien de mp3 de cantiques avez-vous sur votre smartphone ?

Chanter… comment ?

Avec variété

Nos deux textes mentionnent « des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». La distinction précise de ces trois types de chants n’est pas très facile à tracer aujourd’hui. À tout le moins, elle témoigne de la variété des styles de chants en usage du temps de Paul, variété que nos recueils de cantiques doivent aussi avoir : gardons-nous de sacraliser une catégorie particulière et laissons-nous édifier par des cantiques d’origine et de style les plus divers possibles.

La mention des Psaumes mérite une attention particulière : loin de reléguer ceux-ci dans le passé de l’ancienne alliance, Paul les cite en premier lieu : ils ont donc un rôle capital dans l’édification chrétienne, en complément avec d’autres aspects du christianisme développés dans le N.T.6. Ils sont « parole du Christ » par les échos que nous y trouvons des sentiments de Christ ; ils le sont aussi par les multiples mentions de sa royauté actuelle et de l’attente de son triomphe futur. Ils nous aident à vivre la plénitude de l’Esprit en canalisant l’expression de nos sentiments qui y sont exprimés à Dieu dans toute leur diversité. Les Psaumes étaient souvent accompagnés par des instruments (relisons le Ps 150) et ils peuvent nous paraître parfois répétitifs dans leurs expressions (pensons au Ps 136) — deux remarques qui peuvent aider à modérer les critiques sur les instruments dans l’église ou sur les chants où la répétition d’un refrain lasse.

Avec sagesse et intelligence

La sagesse doit présider au choix d’un chant. Elle nous montrera quand et quoi chanter (cf. Prov 25.20). « Je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence », confirme Paul ailleurs (1 Cor 14.15).

Avec soumission

La quatrième marque de la plénitude de l’Esprit, rappelons-le, est la soumission mutuelle. Le chant collectif est une excellente occasion de la pratiquer : au lieu de critiquer les options du chef de chœur ou du responsable de la louange, respectons ses choix et encourageons-le dans son service !

Avec cœur

La qualité primordiale d’un chant ne viendra jamais de la perfection de son exécution, mais de la sincérité de cœur que le Seigneur y lit. Le sentiment de la grâce de Dieu est l’atmosphère nécessaire d’un chant vraiment spirituel. Un cœur touché par l’amour divin sera naturellement plein de grâce envers ceux qui chantent avec lui, quelles que soient leurs faiblesses musicales.

* * *

Les théologiens listent souvent les trois « moyens de grâce » : la lecture de la Bible, la prière et la communion avec les autres chrétiens. Le chant me semble être au confluent de ces moyens de grâce : la spiritualité du chant se nourrit de la Bible, s’élève souvent sous forme de prière et son exécution collective, en famille, entre amis ou en église, me met en communion avec mes frères et sœurs.

De plus, il met en œuvre mon être entier : les paroles stimulent mon esprit, la musique touche mon âme et l’exécution du chant utilise mon corps. C’est donc toute mon humanité qui est impliquée.

Par le chant, j’anticipe donc une des activités essentielles du ciel, quand, dans un corps glorifié, dans la perfection de mon humanité, j’exalterai avec la multitude des rachetés les gloires de l’Agneau immolé.

- Pour ma part, un cantique (« Dieu est là ») m’a conduit à méditer sur l’immanence de Dieu et un chant basé sur le dernier verset du Ps 52 m’a fait découvrir la richesse de ce texte.

- De très nombreux cantiques ont été composés par des chrétiennes. C’est un beau moyen pour elles de mettre en œuvre leurs dons, en particulier de « prophétie », par lequel elles peuvent « édifier », « exhorter » et « consoler » (cf. 1 Cor 14.3).

- Peut-être est-ce pour cette raison que plusieurs éditions du N.T. y adjoignent les Psaumes.

Être chrétien et douter ? Ces deux verbes apparaissent a priori contradictoires. Pourtant, se déclarer chrétien tout en éprouvant des doutes fut l’expérience de plusieurs (de beaucoup ?). En témoignent par exemple des paroles de cantiques :

« Tel que je suis, bien vacillant,

En proie au doute à chaque instant,

Lutte au dehors, crainte au dedans… » (Charlotte Eliott)

ou :

« Et si parfois dans mon cœur vient le doute… » (auteur inconnu)

De tels accents permettent déjà de prendre conscience que, si je doute, je ne suis pas le seul !

Pourquoi est-ce que je doute ?

Les raisons peuvent être multiples, d’origine et d’importance variées. En voici quelques-unes :

– Parce que la foi est un sujet important : Si je base ma vie présente et mon avenir après la mort sur une croyance, il est naturel que j’attache une importance particulière à ce sujet et que je me pose sérieusement des questions sur son fondement.

– Parce que j’ai un tempérament « à douter » : Nous ne sommes pas égaux dans notre fonctionnement psychologique. Certains reçoivent simplement ce qu’on leur dit ; d’autres, plus méfiants, remettent vite en cause la véracité de ce qu’ils lisent ou entendent.

– Parce que je n’ai pas de solides principes bibliques : Je douterai d’autant plus facilement que je connais peu la Bible ou que j’ai cultivé une vision déformée de Dieu, peut-être liée à mon histoire personnelle ou à la culture dans laquelle je baigne.

– Parce que cela me permet d’éviter d’obéir à Dieu : Le « je ne sais pas » déguise en fait un « je ne veux pas ». On pense au célèbre aphorisme de Mark Twain : « Ce ne sont pas les parties de la Bible que je ne comprends pas qui me gênent, ce sont les parties que je comprends. » Douter, c’est alors esquiver l’exigence divine.

– Parce que cela « fait bien » de douter : Notre génération récuse les absolus et absolutise le relativisme. Gare à celui qui prétend avoir trouvé « la » vérité ! « Réinterroger les textes », « revisiter les doctrines », « découvrir une nouvelle perspective », … — les euphémismes abondent pour désigner au fond une posture systématique de remise en cause permanente et de soupçon envers ce qui nous est présenté comme la vérité.

Le doute fondamental : faire douter de la Parole de Dieu

Dans un Éden où tout était paix, le mal surgit brusquement, rompant l’harmonie initiale. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Gen 3.1) Une traduction plus littérale pourrait donner : « Ben alors ! Dieu a dit ça ? » — avec une nuance d’ironie et de moquerie7.

Le doute qu’instille le tentateur s’attaque d’abord à ce que Dieu a « dit », à sa Parole. Il sait que, s’il arrive à remettre en cause ce fondement, la partie est bien entamée pour lui : il n’aura qu’à « tirer sur la pelote » pour petit à petit éloigner le croyant désormais suspicieux du Dieu dont il vient de lire les paroles.

Le doute est le contraire de la foi, qui « vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Rom 10.17). Si je doute de la Parole de Dieu, je n’ai plus de base objective à ma foi, qui devient alors une croyance subjective et mouvante ; je perds tout fondement solide et je deviens « semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre » (Jac 1.6).

Ce doute initial, au jardin, se marque par plusieurs détails significatifs :

– Tout d’abord, il est une distorsion de la parole véritable de Dieu, par exemple en extrayant un verset de son contexte. Une contrevérité patente est bien plus facile à discerner qu’une remise en cause « en biais », partielle, mais néanmoins réelle de ce que Dieu a dit. Aussi revenons avec humilité au texte tel que Dieu nous l’a transmis et non pas tel que d’autres l’ont compris.

– Il ironise sur ce que Dieu dit. Des incrédules qui raillent les soi-disant incohérences de l’Écriture peuvent instiller en moi un doute d’autant plus difficile à contrer que j’aurais peur de me ridiculiser si j’essaie de prendre sa défense.

– Il met l’accent sur le négatif. Implicitement, Dieu est celui qui « empêche », qui « frustre ». Alors que le Créateur avait tout fait « bon », le diable instille l’idée qu’il a privé le premier couple d’un bienfait — qu’au fond, ce Dieu n’est pas bon. Douter, c’est souvent imaginer autre chose sur Dieu que ce qu’il nous révèle de lui-même. Alors, laissons de côté nos idées préconçues et cherchons à voir Dieu « tel qu’il est, vraiment ».

– Dans une seconde étape, le tentateur s’oppose frontalement à la Parole divine : « Vous ne mourrez point. » (Gen 3.4) Au fil des siècles, cette opposition a pris des formes variées. Mais chaque fois, c’est l’orgueil de l’homme (la « faute du diable » !) qui place sa pensée au-dessus de la révélation de Dieu. On juge ce que Dieu dit et on estime si c’est vrai ou non, au lieu de le recevoir avec humilité et reconnaissance. Reconnaissons notre orgueil et « soumettons-nous à Dieu » : c’est ainsi que nous résisterons au diable (Jac 4.7).

Comment en sortir ?

Sur un plan plus pratique, que faire pour retrouver une pleine confiance dans la Parole de Dieu ? Voici quelques pistes :

– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que Dieu a donné des preuves externes nombreuses, pertinentes et vérifiables de sa véracité. Quelques exemples : l’abondance des prophéties déjà réalisées, le miracle de sa transmission au cours des siècles, la concordance toujours croissante entre les découvertes archéologiques et l’histoire biblique, etc.

– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que Dieu a donné des preuves internes de sa véracité. La cohérence de son message au travers des 15 siècles de sa rédaction et de la multiplicité de ses auteurs humains frappe de façon croissante le lecteur non prévenu. L’honnêteté de son propos qui « parle vrai », loin de mythes enjolivés, contraste avec tout autre livre fondateur de religion.

– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que, par elle, je vois Dieu transformer des hommes et des femmes. Que ce soit au travers de biographies historiques, de témoignages actuels ou de constatations personnelles chez des proches, la Parole de Dieu a montré et continue à montrer sa puissance. À moi de me laisser aussi transformer par elle.

Je décide alors de faire face à mon doute : au lieu de chercher à le camoufler, il vaut bien mieux se l’avouer à soi-même et en parler à d’autres. Ma foi chancelante pourra se fortifier au contact de plus solides que moi. Je dois aussi éviter de me complaire dans mon doute et d’y trouver un plaisir malsain : la foi est aussi « vertu » et décision. Comme ce père de l’Évangile, je crierai : « Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité ! » (Marc 9.24)

Et pour éviter de retomber dans le doute, je vais affermir ma foi :

– en la détachant de mes sentiments subjectifs, si fluctuants au gré des circonstances et de mes humeurs,

– en évitant certains contacts nocifs (personnes, écrits, etc.) qui m’éloignent de Dieu et de sa Parole,

– en m’abreuvant d’une lecture régulière et sans a priori de l’Écriture pour que ma foi soit toujours plus fondée sur l’objectivité du texte,

– en cherchant la face du Seigneur par la prière et la louange : les deux chants cités en introduction ne se terminent-ils pas par ces invitations : « Agneau de Dieu, je viens » et « Si tu lèves vers Jésus les yeux » ?

Le livre de Jérémie est un des plus longs livres de la Bible : en nombre de mots, il égale presque les 150 Psaumes. Il est nettement plus long que les deux autres « grands prophètes », Ésaïe et Ézéchiel. Il est 60 fois plus long que le plus court livre de l’A.T., le prophète Abdias. On comprend pourquoi il est ardu de lire Jérémie en entier.

De plus, Jérémie n’a pas la même poésie et la même richesse messianique d’Ésaïe, ni l’ampleur visionnaire et la rigueur chronologique d’Ézéchiel, et ses oracles nous semblent bien répétitifs. Mais c’est à dessein que Dieu nous a donné cette prophétie sous une forme aussi longue, car son message, pas toujours très agréable à entendre, a besoin d’être répété pour que nous y soyons attentifs. Raison de plus pour essayer d’y voir plus clair sur sa structure.

Trois difficultés préalables

Certains auteurs contemporains renoncent à trouver toute cohérence à la structure du livre. Ils attribuent cette difficulté à trois raisons.

Un texte à l’histoire compliquée

Avant d’être disponible sous sa forme actuelle, le livre du prophète Jérémie a connu plusieurs avatars, avec des éditions intermédiaires :

– Un premier recueil fut rédigé par Baruc sous la dictée de Jérémie : « Prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t’ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t’ai parlé, au temps de Josias, jusqu’à ce jour. » (36.2). Mais la suite du chapitre 36 relate comment ce premier ouvrage, après avoir été lu à plusieurs hauts dignitaires du royaume, fut brûlé par le roi impie Jojakim.

– Un deuxième recueil, encore plus fourni, fut alors réécrit par Baruc : « Jérémie prit un autre livre, et le donna à Baruc, fils de Nérija, le secrétaire. Baruc y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu’avait brûlé au feu Jojakim, roi de Juda. Beaucoup d’autres paroles semblables y furent encore ajoutées. » (36.32)

– Des compléments ultérieurs furent ensuite ajoutés : Les événements du chapitre 36 se situaient vers l’an 604-602. Or Jérémie continua de prophétiser et le livre rapporte nombre d’événements postérieurs : les prophéties et les événements sous Sédécias, la chute de Jérusalem, la descente du reste du peuple en Égypte, etc.

Mais réécrire un texte contribue souvent à améliorer sa qualité. Jérémie eut l’occasion de prêcher ses oracles, puis de les écrire plusieurs fois avant la version finale. La qualité et la cohérence ont augmenté avec le temps — preuve en est la structure finale harmonieuse.

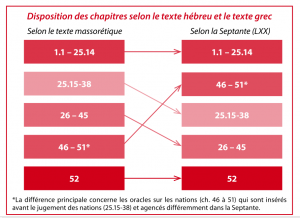

Une traduction en grec avec des différences significatives

Au IIIe siècle avant J.-C., l’A.T. a été traduit en grec. Cette version, dite des Septante, est généralement assez proche du texte massorétique sur lequel sont basées la plupart des versions modernes. Jérémie est un des livres qui fait exception : la traduction des Septante est plus courte d’un huitième environ, avec la suppression de nombreux doublets[1] et dispose les chapitres dans un ordre différent. Ces écarts n’altèrent pas le contenu théologique du livre qui reste le même en hébreu et en grec.

Nonobstant les perplexités qui ont été engendrées par ces différences, il nous semble plus pertinent de continuer à suivre l’ordre du texte hébraïque pour analyser le plan du livre[2].

Un livre qui ne suit pas l’ordre chronologique

Une autre difficulté inhérente à l’analyse du livre vient de la chronologie. Jérémie a prophétisé entre 627 avant J.-C. et 580 environ ; le dernier paragraphe du chapitre 52 évoque la réhabilitation de Jojakin qui eut lieu en 561. Mais l’ordre des chapitres ne suit pas le déroulement historique.

Par exemple, dans la suite des chapitres 34 à 37, le chapitre 34 se situe au début du siège de Jérusalem (vers –588), le chapitre 35 vers –600, le chapitre 36 ramène vers –604 et le chapitre 37 revient vers –588. Le seul chapitre 22 évoque des situations éloignées de plus de 10 ans.

Cette irrégularité nous déroute un peu. D’autres prophètes ont une organisation plus linéaire et notre esprit cartésien privilégie une organisation plus immédiatement rationnelle. Mais l’Esprit de Dieu a conduit l’éditeur du livre à adopter cette disposition plus thématique pour faire ressortir des significations morales importantes.

Une proposition de plan

Même si les articulations sont plus difficiles à cerner que pour d’autres livres bibliques et si la longueur du texte rajoute un obstacle, il nous semble qu’il est néanmoins possible d’établir un plan à partir des indications mêmes du texte biblique — un plan qui contribue à notre compréhension du message clef du livre.

De 3 à 7 grandes parties

La nature littéraire du texte fait ressortir trois grands blocs :

– Les chapitres 2 à 25 comportent une forte proportion de textes en poésie[3], ils n’indiquent pas de dates précises et ont pour thème des jugements généraux sur le royaume de Juda.

– Les chapitres 46 à 51 sont eux aussi majoritairement en poésie, sans date indiquée et ont pour thème des jugements généraux sur les nations.

– Entre ces deux blocs, la partie centrale des chapitres 26 à 45 est majoritairement en prose, avec de nombreuses dates précises ; elle retrace l’histoire personnelle du prophète et des derniers jours de Jérusalem.

En détaillant un peu plus la partie centrale, la plus hétérogène des trois, il est possible de distinguer 7 parties au total :

– les chapitres 26 à 29 présentent les conflits de Jérémie,

– les chapitres 34 à 45 racontent toute la suite des épreuves de Jérémie,

– au centre, les chapitres 30 à 33 ont un ton particulier, beaucoup plus positif que le reste du livre — d’où le nom qui leur a été donné de « livre de la consolation » ou « livre de l’espérance ».

L’introduction (ch. 1, avec l’appel de Jérémie) et la conclusion du livre (ch. 52, avec la fin de Jérusalem) forment deux appendices historiques.

La structure du livre en « chiasme »[4] mise ainsi en évidence fait ressortir la place centrale des chapitres 30 à 33 : le centre du propos de Dieu dans ce livre de Jérémie est de donner une espérance à son peuple, par l’annonce d’une nouvelle alliance. Si la tonalité générale du livre est plutôt sombre, sa construction littéraire aboutit à un point central ô combien positif.

Vue d’ensemble de la structure du livre

1-L’appel de Jérémie

2-25 Les oracles contre Judas (10)

26-29 Les conflits de Jérémie (4)

30-33 Les livres de consolations et d’epérance (3)

34-45 Les épreuves de Jérémie (10)

46-51 Les oracles de Jérémie (10)

52 La fin e Jérusalem et le relèvement de Jojakin

Quelques indications pour un plan plus détaillé

Au-delà de cette « macro-structure » du livre, il est possible de mettre en évidence trois cycles de dix parties chacun.

Dans la première longue portion (ch. 2 à 25), dix parties sont marquées par des expressions similaires à celle du début du ch. 2 : « La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots. » (2.1) De plus, ces dix oracles se répartissent de façon symétrique en trois groupes :

– les trois premiers se concentrent sur un panorama général du jugement du peuple (2.1-10.25) ;

– les quatre oracles centraux (11.1-20.18) entremêlent jugements et propos de Jérémie sur lui-même : au cœur de ces 24 chapitres se trouvent les passages appelés les « confessions de Jérémie », ces cris du cœur du prophète, affligé par l’endurcissement de son peuple ;

– les trois derniers (21.1-25.38) reprennent des thèmes généraux et moins personnels.

Les chapitres 26 à 29 décrivent les conflits de Jérémie avec le peuple, les faux prophètes, un faux prophète particulier (Hanania) et un autre faux prophète (Schemaeja) qui avait écrit une lettre aux exilés que Jérémie est obligé de contrer. Les quatre parties commencent par des indications chronologiques.

Le cœur du livre (ch. 30-33) comporte deux annonces prophétiques encourageantes : une nouvelle alliance (30-31) et un nouveau David (33). Entre les deux s’intercale une illustration à travers le rachat du champ d’Hanameel (32).

La deuxième longue portion (ch. 34 à 45) peut elle aussi se diviser en dix parties (même si ce découpage est un peu moins net que celui des ch. 2 à 25). On y retrouve l’expression : « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots… ». Là encore, ces dix parties se répartissent en trois groupes (3 + 4 + 3) :

– les trois premières parties sont des annonces de la captivité (34), rançon de l’infidélité du peuple qui contraste avec la fidélité des Récabites (35) ;

– les quatre suivantes sont directement historiques, avec les confrontations du prophète avec Jojakim (36) puis Sédécias (37-39), en contraste avec l’espoir donné à Ebed-Melec, suivi des conséquences de la destruction de Jérusalem jusqu’à l’arrivée de Jérémie avec le reste du peuple en Égypte (43.7) ;

– les trois dernières sont deux dénonciations de l’idolâtrie du peuple en Égypte (44), suivies du message d’espoir à Baruc (45), bien antérieur historiquement, mais qui trouve son accomplissement en Égypte puisque le secrétaire de Jérémie y a la vie sauve.

Enfin, la troisième longue portion (ch. 46 à 51) est elle aussi divisée très nettement en dix : neuf nations sont mentionnées, mais Babylone reçoit un oracle supplémentaire (51.59-64) confié à Seraja, le frère de Baruc.

La dernière partie du livre (le ch. 52) peut sembler une répétition inutile. Mais ce chapitre joue un rôle essentiel. Ce que dit un vrai prophète s’accomplit. Jérémie avait moult fois annoncé le siège et la chute de Jérusalem — et ils eurent lieu ! De plus ce chapitre ne mentionne pas le nom de Jérémie : l’Esprit de Dieu ne juge pas utile d’insister en ajoutant : « comme cela avait été annoncé par Jérémie le prophète ». À nous d’apprécier la cohérence extraordinaire entre l’annonce divine et sa réalisation. Mais de façon très touchante, le livre ne se termine pas là : quatre petits versets évoquent la réhabilitation de Jojakin (52.31-34). Jérémie avait certes annoncé arrachements et ruines (1.10), mais aussi édification et plantation. Le relèvement de Jojakin préfigure la parole de grâce sous Cyrus qui ramènera le peuple dans son pays ; il annonce la poursuite de la lignée messianique et il ouvre la voie vers celui qui allait être en lui-même le porteur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ (Mat 1.11-16).

De l’intérêt d’un plan

S’intéresser au plan d’un livre biblique, surtout aussi long que Jérémie, a donc au moins un double intérêt :

– Avoir un plan en tête permet, lorsqu’on lit un verset de Jérémie, de comprendre à quelle place il s’inscrit dans le développement théologique du livre, pour mieux saisir sa signification.

– Surtout, Dieu a mis une intention spirituelle dans la façon dont sont agencées les paroles qu’il a communiquées. Jérémie en est une magnifique illustration : loin d’être un accolage disparate de prophéties, ce livre est construit pour mettre en évidence son message central : si le peuple a failli à garder l’alliance mosaïque, à laquelle la déportation va mettre un premier terme, Dieu va lui-même introduire une nouvelle alliance (31.31-34), tellement meilleure (cf. Héb 8.6), à laquelle il nous fait participer !

[1] Phrases, versets ou groupes de versets qui se retrouvent à l’identique (ou presque) à plusieurs reprises dans le livre.

[2] D’une manière générale, les traducteurs de la Septante se sont efforcés de gommer les prétendues « difficultés » du texte massorétique, mais en touchant au texte sacré, ils n’ont fait que multiplier les difficultés, notamment en détruisant des structures en chiasme manifestes dans le texte hébreu.

[3] La poésie hébraïque est de nature différente de la poésie française. Elle n’est malheureusement pas mise en évidence par certaines versions qui présentent le texte en continu, alors que d’autres font mieux ressortir les vers.

[4] Le chiasme est un procédé littéraire très fréquent dans les textes bibliques qui fait répondre des parties d’un texte en « miroir ». Par exemple, dans une structure A1-B1-C-B2-A2, les parties A1 et A2, puis B1 et B2 ont des caractéristiques communes, la partie centrale C étant généralement la plus importante.

Plan du livre du prophète Jérémie

A1. Introduction : L’appel de Jérémie 1

B1. Les oracles contre Juda 2-25

- La complainte sur Israël, épouse infidèle de Dieu 2.1-3.5

- Les appels à revenir, sous peine d’une invasion 3.6-6.30

- Le sermon au temple sur l’hypocrisie cultuelle 7.1-10.25

- La rupture de l’alliance et ses conséquences 11.1-13.27

- La sécheresse sans remède 14.1-15.21

- Le péché et ses conséquences 16.1-17.27

- La visite à la maison du potier 18.1-20.18

- Le jugement des rois infidèles et des faux prophètes 21.1-23.40

- Les deux paniers de figues 24.1-10

- L’hégémonie de Babylone, puis sa chute après la captivité de Juda 25.1-38

C1. Les conflits de Jérémie 26-29

- Le conflit avec le peuple 26.1-24

- Le conflit avec les faux prophètes 27.1-22

- Le conflit avec Hanania 28.1-17

- La lettre aux exilés et le conflit avec Schemaja 29.1-32

- Le livre de la consolation et de l’espérance 30-33

- Le rétablissement du peuple et la nouvelle alliance 30.1-31.40

- Le rachat du champ d’Hanameel et le rétablissement des captifs 32.1-44

- Le rétablissement du peuple et le nouveau David 33.1-26

C2. Les épreuves de Jérémie 34-45

- L’annonce de la captivité de Sédécias 34.1-7

- L’annonce de la captivité du peuple infidèle à son alliance 34.8-22

- Le signe de la fidélité des Récabites 35.1-19

- La destruction du 1er rouleau de Jérémie et la protection du prophète 36.1-32

- L’emprisonnement du prophète et la destruction de Jérusalem 37.1-39.14

- Le message à Ebed-Melec 39.15-18

- Le complot contre Guedalia et la descente en Égypte 40.1-43.7

- Le signe des grosses pierres 43.8-13

- La dénonciation de l’idolâtrie en Égypte 44.1-30

- Le message à Baruc 45.1-5

B2. Les oracles contre les nations 46-51

- L’oracle contre l’Égypte 46.1-28

- L’oracle contre la Philistie 47.1-7

- L’oracle contre Moab 48.1-47

- L’oracle contre Ammon 49.1-6

- L’oracle contre Édom 49.7-22

- L’oracle contre Damas 49.23-27

- L’oracle contre Kedar et Hatsor 49.28-33

- L’oracle contre Élam 49.34-39

- L’oracle contre Babylone 50.1-51.58

- L’oracle contre Babylone confié à Seraja 51.59-64

A2. Conclusion : La fin de Jérusalem et le relèvement de Jojakin 52

La simple consultation d’une concordance, papier ou électronique, suffira pour montrer que c’est dans l’Épître aux Romains que le mot « espérance » (ou ses dérivés) se trouve le plus grand nombre de fois, parmi tous les écrits du N.T8.

Pourtant, cette Épître commence par un total désespoir (1.18-3.20) : l’humanité déchue y est décrite comme elle est aux yeux de Dieu : s’enfonçant toujours plus dans le péché, incapable de faire le bien. Qui plus est, la juste colère de Dieu envers l’homme révolté contre lui est révélée d’entrée (1.18). Aucune espérance ne semble ouverte devant l’homme. Seul l’attend un juste jugement : le jour de la colère est à la porte (2.5). Quelle espérance pourrait-il avoir ?

Cette condition humaine dramatique a été entrevue par plusieurs auteurs ou artistes profanes, de Nietzsche à Sartre : face à la condition humaine, face à la certitude de la mort, face à un Dieu dont on prétend qu’il n’existe pas, il ne reste que le désespoir. Sans espérance, à quoi bon vivre ? Pour quoi vivre ? Quel sens donner à la vie ? Mais notre Épître va ouvrir une porte…

L’espérance de la gloire de Dieu (5.1-11)

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. (5.1-2)

Dans ces deux versets, l’apôtre résume l’enseignement qui précède (3.21-4.25). Par pure grâce, Dieu offre à l’homme une porte de sortie au désespoir de sa condition :

– Quant à son passé, il est justifié par la foi en Jésus Christ : Dieu ne lui met plus son péché sur son compte, mais il le crédite de sa propre justice en Christ.

– Quant au présent, il est dans la grâce de Dieu, dans sa faveur.

– Quant au futur, il a désormais une espérance. Sa situation actuelle n’est pas définitive : si la justification qui est la sienne est déjà totale, si la faveur divine ne lui sera jamais retirée, il n’en jouit pas encore à 100 % aujourd’hui. Dieu crée en lui une envie « de quelque chose de plus », d’une plénitude.

C’est cela, l’espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, a-t-on dit, ce sont les attributs de Dieu manifestés, l’éclat de ses perfections. Notre condition actuelle ne nous permet pas de la saisir dans toute son étendue. Mais un jour le Dieu qui nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire (1 Thes 2.12) nous illuminera de tout son être glorieux et nous serons définitivement comblés. Combien nous languissons après ce temps éternel du définitif et du complet !

Pour autant, Paul reste réaliste. En attendant cette gloire, nous connaissons tous plus ou moins des épreuves (5.3) et nous pouvons même nous en « glorifier » ! Non pas que Paul fasse l’éloge du masochisme, loin s’en faut, mais nous savons que les afflictions ont un but, à terme (Jac 1.2-3). Et deux aides nous sont proposées pour persévérer dans ces épreuves :

– la première est subjective : c’est l’amour de Dieu ressenti dans le présent dans le secret de notre cœur par le Saint Esprit (5.5), qui nous dit : « Dieu t’aime toujours autant, malgré les difficultés que tu traverses » ;

– la seconde est objective : le rappel du sacrifice de Christ dans le passé pour des hommes indignes, nous assure que cet amour n’est pas une illusion, mais a été démontré de la manière la plus claire possible (5.6-8).

Paul peut alors conclure par un raisonnement a fortiori (5.9-10) : si Dieu nous a déjà justifiés, il n’y a désormais plus aucune raison de craindre sa colère. En effet, les épreuves que nous traversons n’ont rien à voir avec cette colère ; elles nous conduisent au contraire à une relation plus directe et plus vivante avec Dieu (5.11).

L’espérance de la vie éternelle (6.22-23)

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. (6.22-23)

Tout homme se voit proposer deux chemins. Le premier conduit vers la mort — la mort éternelle. Fondamentalement, un croyant l’a quitté en acceptant Christ comme Sauveur, mais il doit au quotidien actualiser ce choix en refusant de se livrer au péché. Le second chemin conduit vers la vie — la vie éternelle. Cette vie en est le but ultime et il espère avec certitude l’atteindre.

Mais dès aujourd’hui, le chrétien, justifié devant Dieu se livre volontairement comme esclave à Dieu pour le servir en sainteté. Chaque petite décision concrète de sa vie pour obéir librement à Dieu renforce cette espérance qu’un jour, cette vie qui est déjà en lui comme cadeau divin aura son plein développement, dans le service céleste éternel.

L’espérance de la gloire des enfants de Dieu (8.18-30)

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité — non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise — avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. (8.18-25)

Dans ce développement, Paul fait un parallèle frappant entre la situation de la création et la situation des croyants, en employant les même termes : elle soupire (8.22) et nous aussi (8.23) ; elle attend (8.19), nous aussi (8.23a) ; elle sera libérée (8.21) et nous le serons aussi (8.23). Ce parallèle montre l’interaction qui existe entre la création et l’humanité : la chute de l’homme a eu des conséquences sur le monde physique que nous habitons (Gen 3.18) et elle continue à en avoir. Le Lévitique avertissait qu’une inconduite morale persistante pouvait conduire un pays à « vomir » ses habitants (Lév 18.28). Ainsi, l’état moral de nos contemporains pèse sur notre pays, qui attend sa libération.

Les soupirs et les souffrances de la création sont certainement mieux compris aujourd’hui, avec l’émergence des préoccupations écologiques. Comme chrétiens, nous ne pouvons qu’approuver ce désir de préserver notre environnement et y participer dans notre mesure. Mais nous savons par avance que ces efforts louables resteront toujours insuffisants9. Notre espérance n’est pas dans les bienfaits d’un Grenelle I ou II10, mais dans la « liberté de la gloire des enfants de Dieu », dans le jour où simultanément le péché sera éradiqué et la création libérée.

Sur le plan personnel, nous attendons « la rédemption de notre corps ». Le salut de notre âme est déjà acquis ; celui de notre corps, lui, est encore futur. Nous le constatons bien sous deux aspects : d’une part, notre corps est « faible », allant vers la décadence, susceptible de souffrir, d’être malade ; d’autre part, notre corps est aussi, hélas, l’instrument par lequel nous péchons (6.11-13). Nous attendons d’être libérés de ces deux « souffrances du temps présent » (8.18) : libérés d’une enveloppe mortelle pour revêtir une immortelle (1 Cor 15.51-54), et libérés de la présence du péché.

Face à un tel futur, notre attente est certainement vive : quand enfin jouirons-nous pleinement de cette liberté ? Mais cette attente se doit également d’être « persévérante ». Le cri est sur nos lèvres : « Viens ! », mais nous laissons au Dieu sage le choix du moment. Quoi qu’il en soit, l’issue est certaine et Paul peut conclure ce paragraphe en affirmant que nous sommes déjà (au passé !) glorifiés (8.30).

L’espérance joyeuse (12.12)

Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. (12.11c-12b)

À partir du chapitre 12, Paul passe à une partie plus exhortative. Parmi les 20 à 30 courts impératifs des versets 9 à 21, il demande aux Romains de se réjouir en relation avec leur espérance. La joie est déjà nôtre ici-bas (Jean 15.11 ; 17.13 ; Phil 4.4), mais elle reste partielle et entachée de tristesses (2 Cor 6.10). Alors il vient un jour où nous ne serons « que joyeux » (Deut 16.15 ; És 35.10 ; Apoc 21.4).

Comme il l’a déjà ébauché plus haut, Paul encadre cette joie de l’espérance par l’exhortation au service (voir 6.22-23) et l’encouragement à la patience dans l’épreuve (voir 5.3). Le service tout comme l’endurance dans les peines auront leur contrepartie dans la joie éternelle du Maître et du Sauveur du corps.

L’espérance du jour (13.11-14)

Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. (13.11-14)

Dans ce paragraphe, Paul présente le salut non pas comme déjà acquis (sens qu’il a par ailleurs, cf. 1.16 ou 10.9-10), mais comme à venir. Le champ ouvert par ce mot de « salut » est extrêmement vaste, même si nous le limitons trop souvent au salut « initial » : il va jusqu’à notre espérance qui est le parachèvement de ce salut. Il nous est déjà acquis (Éph 1.13), nous y travaillons (Phil 2.12) et il sera complet demain (1 Pi 1.9).

Paul utilise l’image du « jour » et de la « nuit » pour décrire notre condition et demander notre vigilance. Nous sommes « du jour », des « enfants de lumière ». Même si c’est encore la nuit de l’absence de Jésus Christ, nous sommes exhortés à nous conduire comme s’il était déjà là. Il est facile de saisir ce que cela implique concrètement : le « monde de la nuit » n’est que bien rarement en concordance avec les principes de l’Évangile ! Qu’il s’agisse de corruption ou de violence, la majeure partie des inconduites ont lieu de nuit, l’obscurité faisant peut-être croire inconsciemment que le Dieu de lumière n’y voit rien… Notre conduite doit trancher et être transparente, « comme en plein jour ».

Paul n’hésite pas à donner des exemples. Essayons de les transposer à notre siècle : les orgies (ou « excès ») font penser à toutes les drogues, légales ou non, dont on abuse ; l’ivrognerie fait penser au le binge drinking qui ravage les adolescents ; la luxure, à la pornographie omniprésente ; la débauche, à la généralisation de la sexualité hors mariage ; les querelles, à la violence de nos cités, en paroles ou en actes ; les jalousies, au consumérisme qui pousse à envier le gadget de l’autre. Nous qui avons une espérance, disons fermement halte à toutes ces addictions !

Le Dieu d’espérance (15.4,13)

Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. (15.4) Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! (15.13)

Dieu reçoit ici ce titre unique de « Dieu de l’espérance ». Il est, lui, personnellement, la source de l’espérance. En effet, lui qui connaît tous les temps, lui qui est hors du temps, maîtrise l’avenir comme le passé. Si notre espérance n’est pas fondée sur sa personne elle-même, elle est vaine.

Dieu est la base de notre espérance et, pour nous la rendre vivante, abondante, il veut nous remplir de joie et de paix. Avec la justice, ce sont les trois caractères du royaume de Dieu actuellement (14.17). Vivre chaque jour joyeusement et paisiblement, c’est donc anticiper sur terre le temps espéré du royaume en gloire.

Pour alimenter notre joie et notre paix, pour fonder notre espérance, nous avons une ressource : des exemples bibliques à méditer, en particulier dans les récits de l’A.T. La vie d’un Noé, d’un Abraham, d’un Job, d’un Jérémie, etc., sont des leçons d’espérance. Quelle source d’encouragement pour nous !

L’espérance concrète pour l’année (15.24)

Ayant depuis plusieurs années le désir d’aller vers vous, j’espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j’aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. (15.23b-24)

Avant de donner de nombreuses salutations, Paul évoque à la fin de sa lettre ses projets de voyage en Espagne via Rome. Nous connaissons la suite… Paul est bien allé à Rome, mais pas comme il l’avait prévu !

Il est légitime de faire des projets en ce début d’année, de planifier des rendez-vous, des voyages, des occasions de service, etc. Mais sachons aussi accepter les contretemps, renoncer à des projets qui remplissaient le cœur (Job 17.11).

Paul sera prisonnier à Rome plusieurs années, et ce sera l’occasion pour lui d’écrire quatre lettres qui resteront pour l’édification des chrétiens de tous les temps. La « pleine bénédiction de Christ » (15.29) sera là, bien réelle, mais elle sera différente de celle qu’il avait anticipée. Aussi soyons assurés que, même si notre chemin n’est pas tout à fait conforme dans le détail à nos espérances, il concourt à notre bien (8.28).

L’espérance de la fin du mal (16.20)

Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! (16.20)

Même si le terme « espérance » n’y est pas, il semble approprié de terminer par cette promesse qui forme une première conclusion à cette lettre. Il est aujourd’hui ici-bas des mystères non élucidés — et la chute de Satan, ainsi que son action actuelle, n’en est pas le moindre. Mais un jour, la puissance maléfique qui agit encore et qui parfois nous voile l’espérance en nous gâchant le présent et en obscurcissant l’avenir, sera définitivement mise hors d’état de nuire. Quelle attente !

Le souhait final, donné deux fois (16.20b,24), fait écho à celui qui clôt l’ensemble de la révélation (Apoc 22.21). Dans ce temps de l’espérance qui nous sépare de la venue de notre Sauveur et Seigneur, sa grâce est là, chaque jour, et cela nous suffit.

- Dix-sept fois. Rapporté au nombre de mots du livre, il en va différemment : des Épîtres comme 1 Thessaloniciens ou 1 Pierre ont proportionnellement plus de mentions.

- Il est au demeurant étonnant de constater que les partis écologistes sont souvent les plus en pointe pour promouvoir le laxisme moral — en totale incohérence avec l’interdépendance signalée.

- Les « Grenelle de l’environnement » (I et II) rassemblent des engagements en faveur de l’environnement et de l’écologie, élaborés en France par le gouvernement et des ONG en 2007 et 2008.

Le Psaume 119 est une hymne magnifique qui exalte la grandeur de la Parole de Dieu. Dieu a permis que le plus long chapitre de la Bible soit celui qui encourage le plus à lire cette Parole, à la méditer et à la mettre en pratique.

Dans ce Psaume 119, comme dans d’autres Psaumes et plus encore dans les Proverbes, il n’est pas toujours aisé de saisir le lien entre les versets successifs. Cet apparent désordre fait écho à la diversité de notre vie, où nous passons d’une circonstance à une autre, d’une occupation à une autre, d’un état d’âme à un autre — et, dans chaque situation, la Parole est là, pertinente, guide sûr auquel nous pouvons nous référer.

Rappelons que le Psaume 119 constitue un acrostiche élaboré, composé de 22 strophes de 8 versets chacune, chaque verset d’une même strophe commençant par la même lettre de l’alphabet hébraïque, dans l’ordre de cet alphabet. Cet agencement suggère que la Parole de Dieu est complète et couvre tous les domaines (de A à Z, dirions-nous aujourd’hui).

Dans cet article, nous allons chercher à glaner quelques enseignements sur l’importance de la Parole dans nos vies, au fil de trois des 22 strophes de ce Psaume11.

89 A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux.

90 De génération en génération ta fidélité subsiste ; Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.

91 C’est d’après tes lois que tout subsiste aujourd’hui, Car toutes choses te sont assujetties.

92 Si ta loi n’avait fait mes délices, J’aurais alors péri dans ma misère.

93 Je n’oublierai jamais tes ordonnances, Car c’est par elles que tu me rends la vie.

94 Je suis à toi : sauve-moi ! Car je recherche tes ordonnances.

95 Des méchants m’attendent pour me faire périr ; Je suis attentif à tes préceptes.

96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait : Tes commandements n’ont point de limite.

Les trois premiers versets magnifient la grandeur et l’éternité de la Parole : elle est à la fois établie dans les cieux (v. 89) et agissante sur la terre (v. 90)12.

C’est grâce à elle que les lois de la création restent valables. Le N.T. s’en fait l’écho quand l’auteur de l’Épître aux Hébreux affirme que la création, surgie à la parole du Créateur, est maintenue par sa même « parole puissante » (Héb 1.3). Et c’est le Fils, Parole vivante, artisan de la création, qui continue d’agir pour maintenir la cohérence de notre univers : sans lui et sa parole providentielle, il serait impossible de parler de “lois de la physique” !

« À toujours », dit le psalmiste : la fermeté éternelle de cette Parole a été attestée par Jésus lui-même : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » (Mat 24.35) Nous pouvons donc avoir une pleine confiance dans cette Parole, objective et permanente. Dieu s’est engagé par écrit — il ne reniera pas et ne se contredira jamais.

Cette Parole créatrice est aussi rédemptrice (v. 92). Comment échapper à notre « misère » fondamentale d’êtres marqués indélébilement par le péché, sinon en accordant foi à la Parole de Dieu (Rom 10.17) ? Dans sa grande diversité, elle possède la puissance de communiquer la vie (v. 93) et l’Esprit de Dieu a pu utiliser les textes les plus variés de l’Écriture comme moyen de salut.

Désormais j’appartiens à Dieu (v. 94). Pour autant, le salut initial reçu se prolonge par un salut au quotidien ; d’où l’exclamation : « Sauve-moi ! » Non parce que je pourrais perdre mon salut éternel, mais parce que j’ai chaque jour à mettre en œuvre ce salut, en particulier pour être délivré des ennemis du chrétien, les « méchants » (v. 95) — tout ce qui s’oppose à ma croissance chrétienne (cf. Éph 6.10-18). Et le moyen reste le même : rechercher les ordonnances, être attentifs aux préceptes de Dieu. J’ai donc un besoin vital de trouver dans la Parole le moyen d’être délivré et protégé, avant tout dans mes pensées.

Le v. 96 conclut cette strophe par une description magnifique mais paradoxale de la Parole de Dieu :

– D’un côté, la Parole, « parfaite », sans erreur, sans faute dans chacun de ses détails et toute ensemble, est « bornée » : elle contient un nombre fini (quoiqu’imposant !) de mots et des avertissements très sévères sont donnés à celui qui voudrait dépasser ces bornes en y rajoutant (cf. Apoc 22.18 ; Marc 1.1-13). Aussi ne nous laissons jamais imposer comme « parole de Dieu » ce qui ne s’y trouve pas.

– D’un autre côté, les commandements divins « n’ont pas de limite » : ces mots finis dans leur nombre sont susceptibles d’une infinité d’application dans leur faculté de répondre aux besoins de chaque croyant, au milieu de la diversité de ses circonstances propres. Laissons la Parole, toujours pertinente et vivante, nous parler, ici et maintenant ; laissons-nous saisir par tel verset, peut-être lu et relu déjà maintes fois, mais qui va prendre un relief nouveau.

97 Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.

98 Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, Car je les ai toujours avec moi.

99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l’objet de ma méditation.

100 J’ai plus d’intelligence que les vieillards, Car j’observe tes ordonnances.

101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin de garder ta parole.

102 Je ne m’écarte pas de tes lois, Car c’est toi qui m’enseignes.

103 Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche !

104 Par tes ordonnances je deviens intelligent, Aussi je hais toute voie de mensonge.