PROMESSES

Pour commencer, une petite question de connaissance biblique : quel est le premier commandement que Dieu a donné à son peuple après lui avoir fait passer la mer des Roseaux ?

Il se trouve en Exode 16. Un mois et demi après leur libération, les Israélites se plaignent (déjà !) d’être sortis d’Égypte où « ils n’avaient qu’à tendre le bras pour se rassasier de viande et de pain » et accusent Aaron et Moïse de vouloir les faire mourir au désert. On connaît la suite : Dieu envoie tellement de cailles qu’ils en seront dégoûtés, et commence sa livraison quotidienne de manne – qui durera 40 ans !

C’est en lien avec ce « pain du ciel » qu’arrive le premier commandement de Dieu à son peuple sorti d’Égypte. Tous les matins pendant cinq jours, les Israélites quitteront leur campement pour recueillir la manne, et le sixième ils en ont récolteront une double portion. Étonnés par cette abondante moisson, les chefs reçoivent par Moïse l’ordre de Dieu de se préparer à ne pratiquer aucun travail le lendemain – ni ramassage, ni cuisine – car ce jour sera le sabbat consacré à Yhwh (l’Éternel). Le lendemain, on ne trouvera plus de manne à récolter, et celle préparée la veille n’aura pas connu l’avarie.

1. Stop !

Le premier commandement de Dieu à son peuple… c’est de s’arrêter, de se reposer un jour par semaine (Ex 16.23). Mais comment manger, si on ne travaille pas pour se nourrir ? N’est-ce pas un manque de sagesse, une preuve d’irresponsabilité que de cesser ainsi son activité ?

Dieu anticipe cette résistance en pourvoyant à l’avance aux besoins des Israélites : le sixième jour, il leur donnera le double. Ils pourront donc s’arrêter de travailler, tout en ayant de quoi subvenir à leurs besoins. On découvre ainsi que c’est bien Dieu l’inventeur des congés payés !

Il est frappant que le premier commandement de Dieu concerne le travail des humains, leur activité pratique et quotidienne. Et c’est par une approche toute pratique que Dieu institue le sabbat : six jours de manne, un jour sans et une double portion au sixième jour pour le septième1.

Dieu met ainsi lui-même une limite au travail de l’homme et lui enseigne la confiance. Car on l’oublie peut-être, mais il faut une certaine confiance pour s’arrêter de travailler et croire que nous aurons suffisamment pour vivre le temps de notre inactivité, croire que nous pourrons reprendre normalement notre activité après l’avoir laissée. Cet arrêt oblige l’homme et la femme à se remettre eux-mêmes entre les mains de Dieu, ainsi que leur activité : qui dit que le retard pris ne gâchera pas tout le travail accompli ? qui dit que la place laissée vacante ne sera pas occupée par quelqu’un d’autre ?… S’arrêter, c’est faire confiance que Dieu pourvoit.

2. Dieu en congé

Est-ce à cause des circonstances seulement que le sabbat est la première institution de Dieu après la sortie d’Égypte ? La place donnée au congé du 7e jour par la suite prouve le contraire. En effet, l’ordre de respecter le sabbat est d’une grande importance dans l’A.T. Aucun autre commandement du Décalogue n’est autant développé que celui-là : 4 versets sur 14 en Exode 20, et 4 sur 15 en Deutéronome 5.

La Bible ne donne quasiment aucune instruction concernant le contenu du sabbat. Cela peut paraître étrange, car c’est sans doute par cela que nous aurions commencé (se réunir, adorer Dieu, manger ensemble, etc.). Mais si aucun détail ne nous est donné, c’est parce que l’essentiel est ailleurs : la fonction principale du sabbat n’est pas de rendre un culte à Dieu, mais bien de s’arrêter ! Et pour comprendre le sens profond de cet « arrêt obligatoire », il faut regarder les raisons que la Bible donne à l’institution du sabbat.

En Exode 20.8-11, le motif donné au respect du sabbat est l’imitation de Dieu. Le quatrième commandement trouve sa justification dans la cessation divine au septième jour de la création : comme Yhwh s’est reposé (Gn 2.1-4), de même son peuple et ce qui lui appartient ne doivent faire aucun travail. Mais comment comprendre ce « repos » de celui qui « ne sommeille ni ne dort » (Ps 121.4) ? Un petit retour aux premiers chapitres de la Bible s’impose.

En Genèse 2.2-3, l’activité de Dieu le septième jour nous est décrite avec le verbe shavat – d’où dérivera le terme sabbat. Le sens premier de ce verbe n’est ni se reposer, ni célébrer le sabbat. Le plus généralement, il signifie cesser, mettre un terme à, faire cesser, achever avec les nuances que le processus qui se termine dure depuis un certain temps et que sa cessation possède un caractère conclusif, définitif.

L’interprétation la plus sobre de shavat dans le contexte de Genèse 1.1-2.4 est celle de l’achèvement, de la cessation, plutôt que du repos. En effet, le septième jour arrive au terme de l’œuvre de création et, comme le souligne l’usage répété du verbe achever en Genèse 2.1-2, le propos de Genèse 2.2-3 est avant tout la conclusion de la semaine créatrice. Étymologiquement, le sabbat renvoie donc à un temps de cessation des activités (Ex 16.30) plutôt qu’à un temps de célébration ou un temps de repos.

Pour Augustin d’Hippone2, le fait que le septième jour n’ait ni soir ni matin signifie qu’il dure encore aujourd’hui. L’activité de ce jour « ouvert » renverrait donc à l’achèvement de la création, achèvement qui permet à l’histoire humaine d’exister dans un cadre stable, à l’abri des bouleversements causés par les actes créationnels. Cela ne signifie pas que Dieu soit absent du monde ou inactif après le sixième jour, mais, comme le dit Calvin dans son Commentaire sur la Genèse : « Dieu a cessé toute œuvre parce qu’il n’a plus créé d’espèces nouvelles. »3 En d’autres mots, Dieu travaille pendant six jours puis s’arrête pour laisser à l’homme – son image sur terre – la place de travailler. Mais, en tant qu’image, l’homme se doit lui aussi de s’arrêter.

Le texte de Genèse 2 ne contient aucune institution du sabbat comme une obligation pour les humains. Il faut attendre Exode 16 pour que le sabbat devienne un commandement. C’est ce que Dieu révèle à son peuple en Exode 20. En se référant au septième jour de Genèse 2.1-4, Exode 20 présente donc le repos à la fois comme but et accomplissement du travail.

3. Libérés pour appartenir

Quelques chapitres plus loin, en Exode 31.12-17, en guise de conclusion de ses instructions concernant la construction du tabernacle, Dieu rappelle le quatrième commandement et lui confère une nouvelle fonction : le respect du sabbat sera le signe de l’alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple, un témoignage que c’est bien lui qui sanctifie Israël.

En plus de leur corps marqué par la circoncision, signe de l’alliance abrahamique, les membres du peuple devront « couper » dans leur temps pour marquer leur appartenance à Dieu.

Pour en souligner l’importance, Dieu assortit son ordonnance d’une clause très sévère : le contrevenant qui travaillera le jour du sabbat sera exclu du peuple et puni de mort. Le sabbat comme signe de l’alliance mosaïque sera souvent rappelé par les prophètes (És 56.2-7 ; 58.13-14 ; Éz 20.12,20). En Exode 31, le fondement du sabbat demeure identique à celui invoqué en Exode 20 : c’est le repos divin au septième jour qui lui donne son sens.

En Deutéronome 5, Moïse rappelle à la génération suivante, avant son entrée en Canaan, les Dix commandements. Ce texte jette encore un autre éclairage sur l’institution du sabbat. En effet, la raison invoquée pour le repos des membres du peuple et de tous les êtres qui dépendent d’eux, en particulier les esclaves, n’est plus l’imitation de Dieu qui s’est reposé le septième jour, mais le souvenir de l’esclavage égyptien et de la libération que Dieu a opérée en leur faveur. L’ancien statut d’Israël doit l’appeler à la bienveillance envers ses propres esclaves en leur offrant le même jour de repos que lui. Cette insistance sur l’aspect de justice sociale du sabbat est sensible au v. 14 où Dieu ordonne le repos de tous les humains, celui de l’esclave comme celui de l’homme libre. 4

4. Le sabbat et moi

Lorsqu’on parle du travail et de ses limites, il est beau de voir que Dieu nous donne l’exemple : il est le premier à s’arrêter. Pourquoi le fait-il ? Pas parce qu’il aurait besoin de récupérer, mais pour que nous puissions agir à notre tour.

De son côté, Dieu nous ordonne de nous arrêter. Il en fait même un signe de son alliance avec son peuple dont la violation est punie de mort ! Quelle sévérité ! Cela peut paraître extrêmement lourd de devoir se soumettre à un tel commandement, mais rappelons-nous sa teneur : cette loi oblige à arrêter le travail, à ne pas agir… pour laisser Dieu agir.

Le but du sabbat n’est pas d’enfermer l’homme, mais plutôt de le libérer, de l’empêcher de devenir esclave de son travail, de lui permettre de vivre sa liberté. C’est un beau signe d’alliance entre Dieu et son peuple : un signe de confiance et de liberté.

Le but du sabbat n’est pas de passer d’une activité séculière à une activité religieuse, de se lever à 5 heures du matin pour aller à la synagogue au lieu d’aller aux champs.

Le but du sabbat, c’est de s’arrêter pour trois raisons :

S’arrêter pour Dieu

S’arrêter ne signifie pas ne rien faire, ni simplement se reposer. Mais plutôt stopper son activité quotidienne, nécessaire, pour laisser de la place pour autre chose. Cette place ouverte, c’est bien sûr à Dieu que nous sommes invités à l’offrir !

S’arrêter pour moi

– Pour profiter de la liberté : le travail n’est pas tout, je ne suis pas esclave de mon travail (comme en Égypte), un jour sur sept je m’arrête pour rappeler que je suis libre parce que Dieu m’a libéré.

– Pour faire confiance à Dieu : arrêter son travail, c’est mettre une limite à mon activité, dire « tout ne dépend pas de moi », c’est faire confiance à Dieu qu’il pourvoira pour le septième jour.

– Pour rappeler l’alliance de Dieu avec son peuple : Dieu m’a libéré pour appartenir à son peuple, et il est bon d’arrêter mes activités propres pour vivre cette réalité du peuple de Dieu et rappeler l’alliance qu’il a faite avec nous.

S’arrêter pour l’autre

Ce que je m’impose à moi, je l’impose aussi à l’autre. Dans les deux sens ! Quel impact ma façon de vivre a-t-elle sur les autres ? Est-ce que, à cause de moi et de mes exigences, d’autres se retrouvent en « esclavage » ? Déjà dans ma propre famille, à mon travail, à l’Église, comment puis-je « libérer » ceux qui m’entourent ? Et au niveau de la société, suis-je sensible aux conditions de travail imposées aux plus faibles, aux esclaves de notre temps ?5

Le sabbat aujourd’hui ?

Comment mettre le sabbat en pratique aujourd’hui ? Devons-nous cesser toute activité le septième jour (ou le premier !) sous peine de mort ou d’exclusion ?

Paul nous explique : « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d’une fête, d’un nouveau mois ou du sabbat: tout cela n’était que l’ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » (Col 2.16-17)

Christ, le Maître du sabbat (Marc 2.28), a parfaitement accompli le sabbat pour nous. Nous ne péchons pas en travaillant le samedi ou le dimanche. Mais la sagesse présente dans la loi de Dieu est toujours valable aujourd’hui : n’avons-nous pas nous aussi besoin de détrôner l’idole « travail », « activité » ? N’avons-nous pas aussi besoin de « couper » dans notre temps pour grandir dans notre dépendance du Dieu qui pourvoit ?

Arrêtons-nous, et laissons une place à Dieu, dans nos journées et dans nos semaines, pour vivre – en particulier – la bénédiction de la vie communautaire (Hé 10.25) !

Libération, confiance, repos : battons-nous pour les vivre et permettre à d’autres de les vivre6 !

1 On retrouve cette même logique de Dieu nourrissant son peuple en Lévitique 25 et Deutéronome 15, lors de l’institution de l’année sabbatique et du jubilé : Dieu pourvoira avec une double portion au sixième temps pour que le septième puisse être chômé.

2 Augustin d’Hippone, Confessions, livre 13, ch. 36 (51).

3 Jean Calvin, Commentaire sur la Genèse, Labor et Fides, p. 42.

4 Cette dimension rédemptrice du sabbat est également présente en Lévitique 25 et Deutéronome 15 dans les instructions concernant l’année sabbatique et le jubilé, périodes de libération des dettes, des esclaves, comme de la terre.

5 La terre n’a jamais compté autant d’esclaves (au sens strict) qu’aujourd’hui ! L’ONG Made in a Free World propose de calculer l’« empreinte esclavagiste » de chacun : combien de personnes sont-elles contraintes à l’esclavage pour maintenir mon niveau de vie ? http://slaveryfootprint.org (en anglais, trad. automatique en français)

6 Pour poursuivre la réflexion sur le sujet du repos, une série de quatre vidéos de 15 minutes ainsi que des fiches d’animation pour groupes de partage sont gratuitement disponibles sur www.frecollege.ch > groupes de maisons

En 550 av. J-C., à Babylone, il y a plus de 2500 ans, des Juifs sont en exil depuis 35 ans. Ils ont le mal du pays, mais le pays n’existe plus, leur capitale, Jérusalem, est détruite. Chaque sabbat, ces hommes et ces femmes se rendent à la maison de prière pour se réunir avec leurs frères et sœurs d’exil. Et ce jour-là, ils entendent le maître de maison lire le deuxième chant du Serviteur, Ésaïe 49.1-13.

Ce texte se trouve dans la deuxième partie du livre du prophète Ésaïe, destinée au peuple en exil. Dans cette partie, on trouve quatre poèmes qui parlent tous du même personnage : le Serviteur de l’Éternel. On a pris l’habitude d’appeler ces quatre poèmes, les « chants du Serviteur » (És 42 ; 49 ; 50 et 52-53).

Plus on avance dans ces chants, mieux on comprend :

– qui est le Serviteur : c’est le Messie, le libérateur promis par Dieu ;

– quelle est sa mission : libérer le peuple de Dieu et donner la lumière.

L’identité du Serviteur

Dans ce deuxième chant, le Serviteur s’exprime à la première personne du singulier : il nous raconte son autobiographie.

Sa bouche : une arme réservée pour le combat

Si le Serviteur du ch. 42 est doux, attentif aux faibles, celui du ch. 49 est un guerrier, une arme fatale : « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m’a couvert de l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche aiguë, il m’a caché dans son carquois. » (49.2) Quel contraste !

Mais deux détails frappent :

1. L’épée, c’est sa bouche : Le combat ne va donc pas être premièrement physique, mais verbal. Le Serviteur va proclamer un message qui sera aussi acéré qu’une épée, aussi puissant qu’une flèche aiguisée.

La teneur du message du Serviteur est indiquée plus loin : « Je t’établirai […] pour dire aux captifs : Sortez ! et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez ! » (49.9). L’épée qui sort de la bouche du Serviteur sert ainsi à couper les liens, à faire tomber les chaînes, à casser les verrous des prisons. C’est une parole qui proclame la libération avec efficacité : c’est une parole qui libère !

2. Cette « arme fatale » est cachée : Cela peut sembler bizarre que ce Serviteur demeure caché. En fait, ce texte nous explique qu’il est bien là, prêt à être utilisé, à entrer dans le combat, mais n’a pas encore été manifesté. Il y a donc un temps pour que le Serviteur entre en scène. Et ce temps n’est pas encore arrivé pour les lecteurs d’Ésaïe en exil.

Son nom : Israël

Autre nouveauté de ce deuxième chant, Dieu nous révèle pour la première fois le nom de son Serviteur-Messie : « [L’Éternel] m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. » (49.3) Comment comprendre ce nom ?

1. Une personnification du peuple ?

Plusieurs se basent sur ce nom pour dire que le Serviteur est une personnification du peuple d’Israël, un peu comme Marianne pour la France. Il est vrai que Dieu parle plusieurs fois du peuple d’Israël en l’appelant « mon Serviteur ». Mais dans ce passage, la personnification n’est pas possible : la mission du Serviteur est justement de ramener vers Dieu… Jacob et Israël (49.5-6). Le Serviteur ne peut pas être une personnification ni d’Israël, ni même du reste fidèle, puisqu’il doit ramener vers Dieu le reste, « ceux que j’ai préservés du peuple d’Israël » (49.6b).

2. Il est le véritable Israël

Mais alors pourquoi est-ce que Dieu appelle son serviteur « Israël » ? Simplement parce que le Serviteur est le véritable Israël, Israël selon le cœur de Dieu.

On peut illustrer cette identification par un schéma en forme de pyramide : avec l’avancement de l’histoire du salut, le nombre de personnes choisies par Dieu semble se réduire : – Au début, Dieu crée les humains et ils se détournent de lui. Mais Dieu décide de les sauver. – Puis il choisit Noé et ses descendants. – Puis Abraham et ses descendants. La pyramide se resserre. – Puis seulement Isaac et ses descendants, puis Jacob-Israël et ses descendants. – Après, par les prophètes, il annonce que seulement un « reste » d’Israël est le véritable Israël.

Mais où est ce reste ? Où est ce véritable Israël ? Qui reste complètement fidèle à Dieu ? Finalement, ce reste se résume à une seule personne : le Serviteur de l’Éternel, le Messie, Jésus ! C’est lui, et lui seul, qui est resté parfaitement fidèle à Dieu.

Jésus lui-même va d’ailleurs revendiquer ce titre de véritable Israël en utilisant une image. Plusieurs prophètes1 ont utilisé le symbole de la vigne pour parler d’Israël. Et Jésus dira à ses disciples : « Je suis la vraie vigne. » (Jean 15.1) Jésus se présente donc comme le véritable Israël, l’Israël fidèle, selon le cœur de Dieu.

La mission du Serviteur

Ramener Israël

Lors du repas traditionnel de la Pâque, les Juifs répètent chaque année la même phrase depuis bientôt 2000 ans : « L’an prochain à Jérusalem, l’an prochain, fils de la liberté ! » Depuis qu’ils ont été chassés de leur pays par les Romains, les Juifs pensent à leur pays et désirent y retourner.

C’est justement la mission du Serviteur : ramener son peuple exilé (49.5-6). Il est un nouveau Moïse qui va conduire la nation dans un nouvel exode. Les v. 9 à 12 nous montrent ce peuple revenir au pays, des quatre coins de l’horizon, traverser les déserts, les montagnes, les steppes, pour revenir au pays de leurs ancêtres.

Mais en regardant le texte de plus près, le vrai but de ce nouvel exode n’est pas d’abord le pays au sens littéral : « L’Éternel, […] m’a formé […] pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. » (49.5) La destination de ce nouvel exode : c’est l’Éternel ! Bien plus qu’une terre, le vrai pays promis, c’est Dieu lui-même.

L’exil que vivent les Israélites est physique, mais plus encore spirituel : ils se sont détournés de Dieu, ils ont suivi les idoles, les faux dieux. L’exil spirituel n’est autre que le péché, tout ce qui nous éloigne du seul vrai Dieu ! Le nouvel exode, que Dieu propose à son peuple est donc avant tout un exode spirituel : un retour vers lui, l’Éternel.

Dieu va libérer son peuple pour qu’il revienne vers lui. Et pour cela, il va utiliser son Serviteur. Par la parole de sa bouche, le Serviteur va proclamer la libération et va conduire son peuple vers la terre promise : Dieu, l’Éternel.

Les difficultés de la mission

Mais cette mission ne va pas être facile : pour la première fois, il est question des souffrances du Serviteur. Dans le troisième chant, cet aspect de la souffrance va être encore plus développé, pour culminer au quatrième chant (52.15-53.12).

Dès ce deuxième chant, le serviteur est présenté comme un homme de souffrance : « celui qu’on méprise, qui est en horreur au peuple, l’esclave des puissants » (49.7).

Le Serviteur est rejeté par son peuple : il vient avec un message de libération, mais ceux qu’il vient libérer n’en veulent pas ! Il est alors tenté de se décourager. Il nous montre ses sentiments intérieurs sans fausse pudeur : « Et moi j’ai dit : C’est en vain que j’ai travaillé, c’est pour le vide et le néant que j’ai consumé ma force. » (49.4a)

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le Serviteur est tenté de se décourager, mais au plus profond de sa détresse il dit : « Mon droit est auprès de l’Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » (49.4b) Il se confie en Dieu pour être reconnu dans sa mission. Les siens le rejettent, le méprisent, mais il attend sa reconnaissance et sa récompense de la part de Dieu. Et quelle récompense ! « Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l’Éternel, qui est fidèle, du Saint d’Israël, qui t’a choisi » (49.7). Les siens le rejettent, mais ce seront des rois, des princes qui s’inclineront devant lui ! Il vivra l’humiliation, mais il sera rétabli par Dieu bien plus haut que tout ce que les hommes de son peuple auraient pu lui offrir. Jésus a été rejeté par les siens, mais des grands rois, des empereurs, etc., l’ont reconnu comme Seigneur, se sont inclinés devant lui. Quel rétablissement spectaculaire !

Notre exil, notre exode

Le cœur de la mission du Serviteur est donc d’être le nouveau Moïse qui va conduire le peuple d’Israël dans un nouvel exode. Mais, 25 siècles plus tard, en quoi cela nous concerne-t-il, nous qui ne sommes pas juifs ?

Les nations

Les destinataires du chant ne sont pas seulement les membres du peuple d’Israël, mais également… nous, les nations ! Le poème commence par : « Îles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! » (49.1). Plus loin, Dieu dit au Serviteur : « Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. » (49.6)

Cette lumière, c’est celle qui indique le chemin, qui montre la route à suivre. La lumière, dans le livre d’Ésaïe, est le symbole de la libération, du salut. Ainsi les nations sont aussi invitées à vivre la libération et le nouvel exode promis à Israël.

Pour comprendre, reprenons la pyramide : elle ne s’arrête pas à une personne : Jésus, le véritable Israël. À partir de Jésus, elle s’élargit à nouveau en sens inverse pour inclure tous les hommes qui se réfugient en Jésus, qui se confient en lui pour être sauvés, libérés ! Jésus est le véritable Israël et tous ceux qui se confient en lui font partie de ce véritable Israël, de ce nouveau peuple ! En Jésus, que nous soyons juif de naissance ou non-juif, nous faisons tous partie du véritable Israël, l’Israël de la foi !

Exil et exode

Depuis la désobéissance d’Adam, tous les hommes sont en exil, loin de Dieu, prisonniers du péché. Mais, au temps voulu, le Serviteur apparaît. Par la puissance de sa parole, il nous délivre et il nous conduit dans un nouvel exode, hors du péché.

Maintenant, nous, les croyants, les membres du nouvel Israël, nous marchons à la suite de Jésus. Nous devons aussi traverser des déserts, des épreuves, des moments pénibles. Mais quelles sont les promesses de Dieu pour nous, durant notre voyage vers la terre promise, vers notre patrie céleste ?

« Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif ; le mirage et le soleil ne les feront point souffrir ; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d’eaux. » (49.9b-11)

Voilà les promesses de Dieu :

– à manger partout en chemin — comme la manne, Jésus, le pain du ciel,

– à boire en tout temps — auprès de Jésus, la source d’eau vive,

– la protection dans les circonstances contraires — le désert et le soleil,

– les obstacles — les montagnes et les vallées –– transformés en routes praticables.

Et le plus beau de tout, c’est que celui qui nous guide n’est pas simplement un employé qui fait son travail… celui qui nous conduit, c’est celui qui nous aime !

Regrettons-nous notre esclavage ? Ou faisons-nous confiance à notre guide pour nous mener au bon endroit, au bon moment, et par le bon chemin ?

1Ésaïe 5 ; 27 ; Jérémie 12 ; Ézéchiel 17 ; Osée 10.

Nous sommes aux alentours de l’an 30 de notre ère à Jérusalem. C’est l’automne et, comme chaque année, tous les fidèles qui l’ont pu ont fait le chemin jusqu’à Jérusalem pour fêter les récoltes, se réjouir devant Dieu pendant une semaine en logeant sous des tentes. Ces toiles tendues rappellent le séjour des pères au désert, leur libération d’Égypte et leur entrée dans la terre promise. C’est la fête de la liberté et des fruits de cette liberté !

Dans le temple, au centre de la fête, Jésus fait des déclarations surprenantes : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! » (Jean 7.37), « Je suis la lumière du monde » (8.12) et, faisant référence à la révélation du nom de Dieu à Moïse (Ex 3.14) : « Si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » (8.24) Devant ses affirmations de sa divinité, de nombreuses oppositions se lèvent… mais, contre toute attente, Jean nous dit que « beaucoup crurent » (8.30).

C’est à ces croyants que Jésus va donner un enseignement sur la liberté (8.31-47) et l’effet explosif de ce message va conduire ces « croyants » à prendre des pierres pour lapider celui en qui ils avaient cru (8.59) ! Comment en est-on arrivé là ? Voici la parole de Jésus qui a mis le feu aux poudres : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (8.31-32)

Libres ou esclaves ?

Jésus promet à ses disciples la liberté : quelle bonne nouvelle ! Le problème réside dans le mot qu’il utilise pour qualifier cette libération : c’est celui qui désignait la libération des esclaves. Jésus sous-entend ainsi que ses auditeurs, bien que juifs croyants, ne sont pas libres, mais esclaves.

La réaction ne se fait pas attendre : « Nous sommes la descendance d’Abraham et nous n’avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire : ‘Vous deviendrez libres’ ? » (8.33) Quelle ironie : ces Juifs oublient leur passé d’esclaves en Égypte alors qu’ils célèbrent justement la fête de leur libération par Dieu ! Mais ne leur ressemblons-nous pas ? Il n’est pas facile pour nous non plus d’entendre que nous avons besoin d’être libérés.

Du temps de Jésus, les esclaves formaient près d’un tiers de la population de l’empire romain. Ils n’avaient aucun droit, ni pour se marier, ni sur leurs enfants : ils étaient entièrement sous la domination de leur maître. On comprend mieux la difficulté pour un homme libre d’être comparé à un esclave.

Aujourd’hui encore, l’esclavage est une réalité. Qu’on pense à Henriette Akofa, jeune fille du Togo à qui on a fait miroiter l’Occident et qui s’est retrouvée esclave domestique en France1. Ou Nadia, étudiante à l’université en Moldavie, enlevée, vendue, violée et contrainte à la prostitution2. Ces deux femmes ont pu être libérées, mais combien d’autres sont encore esclaves ? On estime leur nombre à 27 millions aujourd’hui, plus qu’à n’importe quelle autre époque de l’histoire. La traite des êtres humains rapporterait 31 milliards de dollars par an3 Rien que pour la Suisse, entre 1 500 et 3 000 personnes seraient esclaves à des fins d’exploitation sexuelle4. Ces chiffres sont terribles ; combien plus les tragédies qu’ils révèlent !

Mais alors comment Jésus peut-il utiliser une réalité si dure pour l’appliquer à la vie spirituelle ? N’est-ce pas une insulte envers ceux qui souffrent de l’esclavage dans leur chair ?

Esclaves du péché

Si Jésus se permet ce parallèle entre la terrible réalité de l’esclavage et notre état spirituel, c’est que la situation dans laquelle nous nous trouvions est véritablement dramatique ! En effet, tout esclavage humain a pour origine un autre esclavage plus grave encore : celui du péché. Plus profond, plus répandu et aux conséquences encore plus terribles, cet esclavage asservit tout humain qui se laisse prendre au piège du péché : « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » (8.34)

Si les auditeurs de Jésus réagissent si fort à ces affirmations, c’est qu’ils sont touchés dans leur orgueil d’hommes « libres » : impossible pour eux de reconnaîtr?e qu’ils puissent être esclaves ! Mais n’est-ce pas pareil pour nous ? Face au péché et à ses tentations, combien de fois nous sommes-nous bercés de l’illusion de nous en sortir seul, d’arriver, par la force de notre volonté, à gagner notre liberté. Dans ce monde d’illusion, Jésus nous invite à avoir un regard lucide sur notre situation : si nous commettons le péché, nous sortons du chemin tracé pour nous par Jésus, et nous devenons esclaves du péché. Le péché devient notre maître, il nous emprisonne et nous empêche même de vouloir ce qui est bon et bien. Petit à petit, l’esclave ressemble à son maître, jusqu’à devenir un « fils du diable » (8.44) !

Une fausse conception de la liberté

Ce qui nous pousse à penser que nous pouvons nous en tirer tout seul, c’est une fausse conception de la liberté. Nous pensons qu’être libres, c’est faire ce que nous voulons, ne dépendre de personne dans nos choix et dans notre vie. Mais la réalité est bien différente ! Nous sommes tous des êtres dépendants, car Dieu nous a créés ainsi : nous sommes des êtres relationnels, ce dont nous sommes dépendants imprime en nous une marque, nous modèle, nous fonde. La liberté ne consiste donc pas à n’être dépendant de rien — ce qui est une illusion car nous ne pourrions pas y survivre — mais la liberté consiste à choisir de qui nous voulons être dépendants.

Le choix de dépendances positives (Dieu, amis chrétiens, choses bonnes selon Phil 4.8, etc.) pourra produire en nous davantage de liberté. Mais le choix de dépendances négatives (péché, amis mauvais, drogues, impureté sexuelle, occultisme, etc.) diminuera notre liberté et fera grandir notre esclavage.

Jésus nous propose d’être dépendants de lui, car lui seul peut nous apporter la vraie liberté. Tout choix en dehors de lui et de sa volonté est synonyme de perte de liberté et d’esclavage !

Être disciple

Être libre, c’est donc d’abord ne pas être esclave du péché, en se détournant de lui pour ne plus le commettre, et faire la volonté de Dieu en devenant disciple de Jésus. C’est ce que J?ésus affirme : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (8.31-32) Jésus décrit ici le portrait de l’homme libre en l’appelant disciple. Mais qu’entend-il par là ? Dans l’Évangile selon Jean, Jésus n’utilise que trois fois le terme de disciple : – en 8.31, le disciple est celui qui demeure dans la parole de Jésus ; – en 13.35, celui qui a de l’amour pour les autres disciples ; – en 15.8, celui qui porte beaucoup de fruit pour Dieu. Être disciple, c’est donc plus qu’une simple confession de foi, une adhésion intellectuelle au contenu de l’Évangile. Le disciple est celui qui a une foi vivante, nourrie de la parole de Jésus et qui porte du fruit dans l’Église et au dehors !

Cette parole dans laquelle le disciple est appelé à demeurer n’est autre que la révélation du cœur de Dieu dans la vie de Jésus, Parole de Dieu faite chair (Jean 1.14,18). Le disciple est donc invité à suivre les traces de son Maître sur le chemin de la volonté de Dieu qui conduit au Père.

La liberté du Fils

En emboîtant le pas à Jésus sur le chemin de la volonté de Dieu, la connaissance de la vérité augmente, et la liberté également. Car la libération du péché dans notre vie chrétienne n’est pas une simple abstraction intellectuelle, aux effets instantanés. Si la justice de Dieu nous est acquise une fois pour toutes, la libération du péché s’étale dans le temps : c’est le chemin de la sanctification.

Mais quelle est alors cette vérité qui libère ? De quelle doctrine s’agit-il ? Quelle vérité faut-il que nous proclamions pour obtenir la libération ?

La vérité qui libère n’est pas un énoncé doctrinal, une affirmation abstraite. C’est un acte concret accompli par Jésus lui-même. Il en parle en ces mots : « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » (8.36) Nous ne pouvons nous libérer seuls du péché dont nous sommes prisonniers : nous avons besoin d’un libérateur qui nous apporte la vérité. D’abord la vérité sur nous-mêmes : la conscience de notre esclavage du péché. Puis la vérité sur l’œuvre et l’identité du libérateur. C’est ce que Jésus explique : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme [sur la croix], alors vous reconnaîtrez que moi, JE SUIS. » (8.28) Ce n’est que Jésus, Dieu fait homme (JE SUIS) et donnant sa vie pour payer à la croix le prix de notre liberté, qui peut nous libérer !

La vérité vous rendra libres

Que cela nous plaise ou non, Jésus nous dit que nous sommes esclaves du péché ! Mais il ne s’arrête pas là. Il nous propose un chemin de liberté : sa Parole. Celui qui y demeure connaîtra la vérité. Et la vérité le rendra libre du péché.

Pour demeurer dans ce chemin, pour être disciple de Jésus, il ne suffit pas de croire en Jésus. Car être disciple n’est pas une simple confession de foi, comme celle des Juifs qui ont « cru » en Jésus (8.30).

Être disciple de Jésus, c’est une vie de foi, qui commence par le désir d’être libéré par lui, se savoir esclave, lié par le péché, et chercher la liberté en Jésus seul et dans son œuvre à la Croix. C’est, libéré de l’esclavage du péché, une marche constante dans cette liberté en Jésus-Christ, « le chemin, la vérité et la vie. »

- Elle raconte son histoire dans son livre UN ESCLAVE MODERNE, Paris, Robert Laffont,2000

- Nadia a été recueillie et aidée par la Mission Chrétienne pour les pays de l’Est (www.ostmission.ch)

- Selon l’ONG Free the slaves (www.freethesleves.net), voir aussi le Comité contre l’esclavage moderne (www.esclavagemoserne.org)

- Chiffres de l’Office Fédéral de la Police suisse pour 2002 (www.fedpol.admin.ch]

L’année sabbatique (Lévitique 25)

Il y a quelques mois, un présentateur de télévision, spécialiste de la prévention routière, a été contrôlé à 222 km/h au volant de sa voiture ! À la question « Pourquoi rouliez-vous si vite ? », il a répondu, en toute honnêteté : « Parce que j’étais pressé ! » Même si nous ne roulons pas aussi rapidement, nous devons bien constater que, à l’image de notre société, nous allons toujours plus vite.

Au chapitre 25 du Lévitique, Dieu donne une loi aux Israélites pour les obliger à s’arrêter, à « lever le pied », à prendre des vacances : « Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais la septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. » (25.3-4a)

Une bonne nouvelle … refusée

Une loi qui ordonne de prendre des vacances est une bonne nouvelle ! On pourrait se dire que ce commandement a été populaire, mais, curieusement, il n’a pas connu le succès attendu : l’année sabbatique n’a pas toujours été mise en pratique par les Israélites.

De nos jours, il y a fort à parier qu’une telle loi ne serait pas non plus aisée à mettre en œuvre. S’il est vrai que, dans nos pays, nous passons moins de temps à travailler, nous ne nous reposons pas plus pour autant. La part des loisirs a augmenté et, finalement, nos journées sont plus remplies et stressantes que celles de nos ancêtres.

La difficulté de s’arrêter

Pourquoi est-il si difficile de s’arrêter ? Pourquoi enchaînons-nous les activités – qu’elles soient professionnelles, ludiques ou spirituelles ? Pourquoi avons-nous peur du repos, du silence ?

Blaise Pascal, le grand penseur chrétien, écrit dans ses Pensées : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » (Pensées, 139) Il explique que la raison pour laquelle les hommes courent toute la journée, se lancent dans des affaires parfois risquées, ou se querellent, est simplement l’incapacité, voire la peur, de rester tranquillement au repos dans leur chambre. Ils ont besoin de divertissement pour oublier leur condition. Pascal dit ainsi : « Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. [Aussitôt] il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. » (Pensées, 131)

Pour Pascal, si les gens ne se reposent pas, c’est parce qu’ils ont peur de se trouver face à eux-mêmes, de regarder la vie en face. Pour fuir ce désespoir, cette peur du vide, les hommes et les femmes n’arrêtent pas de courir, et cherchent toujours le divertissement. Notre « société-spectacle » s’est d’ailleurs spécialisée dans cette fuite loin du vide et du silence qui nous font peur.

Qu’est-ce que le repos ?

Dieu nous demande de nous arrêter, mais quel est le sens du repos ?

Quand la Bible parle du repos, il ne s’agit pas simplement des heures où on ne travaille pas – il ne faut pas confondre loisir et repos. Le repos, le sabbat, est un temps consacré à Dieu, un jour différent des autres où nous nous reposons en lui.

On sait bien que la nature a horreur du vide. Et Dieu le sait. C’est pourquoi le repos n’est pas simplement quelque chose de négatif, l’absence de travail, mais aussi quelque chose de positif : passer du temps avec Dieu. Le repos selon la Bible est donc une période mise à part pour prendre du temps devant et avec Dieu. Se reposer, c’est s’arrêter pour regarder à Dieu et se regarder soi-même à travers le regard de Dieu.

Pour nous, chrétiens, nous pouvons prendre le risque du repos sans tomber dans le désespoir décrit par Pascal. Avec Dieu, nous pouvons nous regarder tels que nous sommes, faire face au vide avec confiance, car Dieu est là. Il nous soutient, il nous pardonne, il nous fortifie. Par la bouche de Jésus, Dieu nous invite à venir à lui pour trouver le repos : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » (Matt 11.28)

Ce repos peut prendre la forme de la prière, du silence pour écouter Dieu ; de moments de communion où nous partageons l’amour de Dieu en famille, avec des amis ; de temps de relations profondes où nous pouvons entendre battre le cœur de Dieu ; de temps à part, où nous méditons la Bible, où nous lisons des livres qui nous rapprochent de Dieu. Le repos peut prendre mille formes, et le repos de l’un ne sera pas le repos de l’autre. Mais, quelque forme qu’il prenne, le repos est toujours un temps mis à part pour Dieu, consacré pour lui, centré sur lui.

L’année sabbatique : un acte de foi

Dans les Dix commandements, Dieu demandait de se reposer un jour sur sept. Mais en Lévitique 25, il allait encore plus loin : Dieu commandait à son peuple de se reposer toute une année !

Bien sûr, il ne s’agissait pas de rester au lit pendant une année entière, mais plutôt de laisser la terre au repos pendant cette période : ne plus semer ni moissonner, ne plus tailler la vigne ni la vendanger. En d’autres termes, il ne fallait plus s’occuper de la terre dans le but de récolter quelque chose. Tous les champs devaient être laissés en jachère et n’importe qui, propriétaire, serviteur, étranger, pouvait venir prendre ce dont il avait besoin pour lui-même.

A l’époque, la plupart des gens étaient agriculteurs. Il y avait quelques artisans, quelques commerçants, mais la grande majorité vivait de la terre. Demander à une société dont l’économie est basée sur l’agriculture de laisser tous les champs en jachère pendant une année entière, cela voulait dire mettre tout le pays en « pause » pour une année.

On comprend la difficulté qu’ont eu les Israélites à obéir à cette loi. Pour tout arrêter, il fallait être prêt à faire totalement confiance à Dieu : non seulement pour la vie après la mort, mais pour la vie d’aujourd’hui ; non seulement pour un sentiment de paix, de joie intérieure, mais pour ce qu’il va y avoir dans mon assiette, ce que je vais manger, moi et ma famille … S’arrêter pour une année sabbatique était vraiment un acte de foi.

S’arrêter pour laisser Dieu agir

Pour nous aussi, s’arrêter est un acte de foi. Devons-nous aussi nous arrêter une année sur sept ? Peut-être Dieu le demande-t-il à certains d’entre nous. Un de mes amis, très engagé dans son église depuis six ans, a reçu la conviction de la part de Dieu qu’il devait arrêter ses activités au sein de la communauté. C’est un appel difficile, surtout lorsqu’on est engagé pour le Seigneur. Il faut parfois autant de foi pour s’arrêter que pour s’engager. Surtout lorsque tout a l’air de bien aller et qu’en s’arrêtant, on prend le risque que tout le travail accompli disparaisse.

Dieu ne nous demande pas à tous de suspendre nos engagements, mais il demande à chacun de comprendre le principe qu’il y a derrière cette année sabbatique. S’arrêter, c’est faire confiance à Dieu, c’est accepter de le laisser agir, lui. Cela nous oblige à nous rendre compte que nous ne sommes pas si indispensables que cela, que le monde peut continuer à tourner sans nous.

Quand nous nous arrêtons, c’est un peu comme si nous étions remis à notre place. Nous prenons conscience de nos limites, de notre place par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à Dieu. Nous admettrons ainsi que nous sommes dépendants de Dieu, que tout dépend de lui. Se reposer en Dieu, finalement, c’est laisser Dieu agir… à notre place.

S’arrêter : un sacrifice

S’arrêter, cela veut aussi dire être prêt à réduire nos activités, à couper dans nos agendas. C’est un sacrifice que de s’arrêter. Il ne s’agit pas seulement de couper dans nos moments de loisir, mais aussi de mettre une limite à notre temps de travail. S’arrêter, c’est affirmer que le travail n’est pas tout.

En demandant à tous les agriculteurs d’arrêter de semer et de moissonner une année sur sept, Dieu place une limite à la croissance, au développement. Il invite les Israélites à un style de vie plus simple tout en leur assurant qu’ils ne manqueront de rien. C’est comme s’il leur disait : « Il faut travailler pour vivre, et non vivre pour travailler ».

Le travail est important dans la vie de l’homme, l’argent aussi, mais il n’est pas tout. Seriez-vous prêt à renoncer à 1/7 (c’est-à-dire 15 %) de votre salaire ? Seriez-vous prêt à « travailler moins pour gagner moins » ? Par cet appel, Dieu veut nous apprendre, comme aux Israélites, d’abord à lui faire confiance en tout, et ensuite que la richesse, le confort, ne sont pas tout.

Petit exercice pratique

Cela fait au moins six minutes que vous lisez cet article sur le repos, et je vous propose maintenant un petit exercice pratique. Dieu appelle son peuple à se reposer un jour sur sept, alors je vous invite, après ces six minutes, à vous reposer pendant une minute !

Une seule minute ? Une trop courte pause ! Et pourtant, qui peut prétendre que ce laps de temps soit trop bref pour que Dieu nous y rencontre ? Si, pendant cette minute, Dieu travaille en nous, son œuvre n’est-elle pas aussi importante, profonde, et puissante que l’instruction offerte par la page imprimée ?

Dans nos journées, il y a beaucoup de ces minutes « perdues », de ces « temps morts ». Ces petits temps de repos peuvent être autant de « temps de vie » si nous les passons avec Dieu, à nous reposer en lui. Nous pouvons prendre l’habitude, pendant ces « temps morts », de dire à haute voix, ou dans nos cœurs, « Mon Dieu, je veux me reposer en toi ! » ou bien, comme le psalmiste, « Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche » (Ps 63.1). Juste quelques paroles pour entrer dans la présence de Dieu, dans son repos, même si ce n’est que pour une minute. De cette manière, nous pouvons transformer nos « temps morts » en « temps de vie ».

Le refus du repos

Avant de conclure, quelques mots sur les conséquences du refus du repos. En Lévitique 26, Dieu promet à Israël de le bénir si son peuple obéit à sa volonté, mais de le maudire s’il désobéit. Ces malédictions sont progressives, car elles ont un but éducatif : on peut identifier au moins cinq niveaux de transgression marqués par des punitions de plus en plus lourdes. Le but de Dieu est que son peuple comprenne et revienne.

La dernière correction est la plus sévère, la plus terrible ! En voici un extrait : « Je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous poursuivrai avec l’épée, votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors la terre jouira d’années de repos durant tout le temps qu’elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; enfin […] elle se reposera pour les années de repos dont vous l’aurez frustrée le temps que vous l’aurez habitée. » (Lév 26.33-35)

Malgré les avertissements de Dieu, Israël sera infidèle pendant 500 ans. Finalement, Dieu l’enverra en exil pendant 70 ans, le nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le peuple avait refusé d’appliquer la règle de l’année sabbatique pour la terre (cf. 2 Ch 36.21). La méthode a été dure — l’exil — pour qu’enfin la terre puisse se reposer !

Le repos n’est pas une option. Il n’est pas valable seulement pour certains, seulement pour ceux qui en ont besoin. C’est un ordre valable pour tous, et si nous ne le respectons pas, nous courons un grand risque. Comme Dieu a dû le faire à l’égard de son peuple envoyé en exil, il nous met parfois au repos forcé : épuisement chronique, burn-out, ou dépression.

Cet ami à qui Dieu avait dit de se retirer de ses activités dans l’église après six ans en a parlé avec le responsable de sa communauté. Ce dernier l’a convaincu de maintenir ses engagements. Deux ans plus tard, mon ami a été forcé de s’arrêter et plusieurs années ont été nécessaires pour qu’il se remette complètement. Lorsque Dieu nous demande de nous arrêter, c’est pour notre bien. Si nous ne le faisons pas, nous prenons de gros risques et, à la fin, notre sort pourrait être bien pire.

Conclusion

Pour terminer, quelques questions.

Notre église, notre famille sont-elles des lieux où l’on peut se reposer ? Sommes-nous des gens qui permettent à ceux qui nous entourent de trouver le repos ? Ou sommes-nous sans cesse en train d’enchaîner les activités, toutes meilleures les unes que les autres, pour ne pas prendre le risque de nous regarder en face, de nous abandonner à à Dieu, de nous reposer en lui?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’aime l’ordre. Je crois que nous en avons tous besoin pour nous développer et comprendre notre entourage. Nous sommes rassurés de savoir que Dieu contrôle tout, qu’il nous écoute et répond à nos prières. À l’inverse, le désordre perturbe. Trop de désordre rend la vie impossible. Perdre ses clés de voiture, passe encore, mais perdre le sens de la vie… Que reste-t-il lorsque Dieu semble sourd, lointain, incompréhensible ? Que faire ? Que dire ? C’est une situation que le prophète Jérémie va devoir traverser.

1. Abandonné

Jérémie prophétise depuis plusieurs années contre le roi de Juda et les habitants de Jérusalem. Il annonce la fin du Royaume de Juda et la destruction de la ville par le roi de Babylone. Des années de combat en paroles, de menaces reçues, de marques de mépris essuyées. Le prophète tient bon, accroché à cette promesse de Dieu : « Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l’emporteront pas, car je suis avec toi, je te protégerai. » (Jér 1.19).

Aujourd’hui, quelque chose de nouveau s’est produit : Jérémie subit la persécution physique. Le chef du temple l’a fait arrêter, rouer de coup et attacher à un poteau à la porte de Jérusalem. Le prophète est blessé, exposé a la honte, et devra rester attaché jusqu’au lendemain. Toute une nuit de souffrance, de lutte avec lui-même et avec Dieu.

Pire que les moqueries, complots et menaces, pire que la souffrance physique et la solitude, c’est le sentiment d’être abandonné de Dieu. Jérémie crie à Dieu… et Dieu ne répond pas. Jusque là, les choses suivaient un ordre. Dieu avait annoncé l’opposition, cela s’était passé. Le combat avait été dur, mais il avait du sens : l’Éternel était là. Maintenant, Dieu semble l’avoir laissé tomber : à quoi bon lutter ?

2. Tu m’as trompé !

Dans cette nuit de souffrance et d’abandon, le prophète va crier à Dieu sa colère : « Seigneur, tu m’as trompé ! » (Jér 20.7). Jérémie ne comprend plus : le Dieu proche et fidèle se transformerait en ennemi, en traître, en bourreau sadique ? L’Éternel n’est plus son refuge, mais son pire cauchemar. Souffrant, tiraillé par l’incompréhensible, Jérémie se révolte. Il en veut à Dieu et lui dit ses « quatre vérités » : tu m’as piégé ! Jérémie préférerait ne pas être prophète, mais il n’a plus le choix… Le voilà coincé, écrasé entre Dieu et les hommes. Il continue : « Je me dis alors : "Je ne penserai plus au Seigneur, je ne parlerai plus de sa part", mais tout au fond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je me fatigue pour être plus fort que lui, et je n’y arrive pas. » (Jér 20.9).

3. Maudit soit le jour où je suis né !

Jérémie va plus loin. Au Dieu qui l’a choisi avant sa naissance pour l’établir prophète (Jér 1.5), il dit : « Ah ! Qu’il soit maudit, le jour de ma naissance ! Que personne ne dise du bien du jour où ma mère m’a mis au monde ! […] Si seulement Dieu m’avait laissé mourir avant ma naissance ! Le corps de ma mère m’aurait servi de tombe. Elle m’aurait gardé en elle pour toujours. Si je dois connaître tristesse et souffrance et finir ma vie dans la honte, pourquoi suis-je sorti de son ventre ? » (Jér 20.14, 17-18).

Non seulement Jérémie ne veut plus de sa vocation, mais il aurait préféré ne jamais voir le jour. En effet, à ses yeux, sa vie n’est qu’une longue erreur, une longue souffrance, une longue nuit froide et incompréhensible. Sa vie n’a plus de sens, alors autant n’avoir jamais vécu.

4. Des paroles qui dérangent

Que dire après de telles paroles ? Comment réagirais-je si un chrétien engagé se mettait à prier comme Jérémie ? Après un moment de gêne, ne lui dirais-je pas : « Arrête ! On ne peut pas parler à Dieu sur ce ton ! » ?

Ces paroles sont pourtant dans la Bible, dans la bouche d’un serviteur de Dieu, d’un prophète qui parle habituellement de la part de l’Éternel. Qu’est-ce que Dieu a voulu nous apprendre en laissant Jérémie transcrire ainsi ses idées noires dans la Bible ?

Une première remarque s’impose : ces paroles seraient sans doute blasphématoires si elles n’étaient pas adressées directement à Dieu. En lui parlant, Jérémie continue à le considérer comme un partenaire de relation. Il ne voit pas Dieu, il ne le sent plus, mais en priant, il accomplit un acte de foi. Si Jérémie prie, c’est parce qu’il croit que Dieu l’écoute.

5. Être vrai avec Dieu

La première grande leçon de ce passage, c’est que Dieu veut que nous soyons vrais avec lui. Il ne veut pas d’une relation simplement polie, gentillette, sans vérité ni profondeur. Il veut que nous tombions le masque et les formules « évangéliquement correctes » derrière lesquelles nous nous cachons. Il veut que nous lui disions la vérité… qu’il connaît d’ailleurs depuis longtemps !

Jérémie l’avait compris : il ne cache rien à Dieu et lui livre tout en vrac : sa colère, sa révolte, son dégoût de la vie. Car Dieu donne au croyant le droit de se plaindre plutôt que de se cacher, comme nous, derrière un « Tout va s’arranger » ou « Que Dieu te bénisse ! » Dieu a les épaules assez larges pour supporter nos plaintes, nos révoltes et nos doutes. Il préfère mille fois que nous les lui disions à lui plutôt qu’à un autre – qu’il s’agisse d’un pasteur ou d’un psychologue !

En choisissant ce chemin, Jérémie ne se débat pas dans le vide, mais il se bat contre Dieu. Ainsi, il ne tombe pas dans l’absurde, dans le vide du non-sens, mais il crie sa plainte devant Dieu et s’écroule dans sa main.

6. Une lumière au cœur de la nuit

Jérémie est attaché à son poteau au milieu d’une nuit épaisse qui pénètre jusqu’au fond de son âme. Au milieu de ses plaintes, une lueur surgit, inattendue : « Le Seigneur est avec moi, il combat pour moi avec puissance. […] Chantez la louange du Seigneur ! Oui, il a arraché le malheureux aux mains des méchants. » (Jér 20.11,13). Comment comprendre ce chant de louange ? Comment Jérémie peut-il passer de la dépression la plus complète, à la louange, accuser Dieu de tromperie et quelques secondes après chanter sa victoire ?

Plus troublant encore : si plusieurs psaumes de détresse s’achèvent en louange, Jérémie, après avoir chanté sa foi, reprend ses plaintes plus vivement qu’avant ! Après avoir proclamé la délivrance, il maudit le jour de sa naissance. On s’attendrait à ce que le chant de louange de Jérémie mette fin au doute, aux plaintes, mais ce n’est pas le cas. Comment comprendre ce chant de louange au milieu des plaintes, de la souffrance ? N’est-ce pas un peu hypocrite de la part de Jérémie d’affirmer que Dieu est son héros alors que juste avant et juste après il crie son désespoir ? Le prophète ne cède-t-il pas ici à l’« évangéliquement correct » ?

7. Le geste au secours de la foi

Derrière cette apparente contradiction se cache la deuxième grande leçon de notre passage : Quand nous n’en pouvons plus, quand nous n’avons plus de mots, nous pouvons toujours décider de chanter notre foi.

Au cœur de la nuit, dans l’incompréhension totale, Jérémie proclame sa foi. Rien ne va, mais il loue. Se sentant abandonné, il déclame la présence de Dieu. Il dit le salut de Dieu alors que tout s’effondre. Il parle de ses ennemis honteux, alors que c’est lui qui est dans la honte. La force de Jérémie, c’est d’être vrai jusqu’au bout, de tenir ensemble le cri de doute et le chant de la foi, une plainte de désespoir et un psaume d’espérance.

Le chant de Jérémie ressemble en effet à un psaume. Comme si, au plus profond de son désespoir, Jérémie affirmait sa foi en Dieu en récitant le psaume d’un autre, peut-être un chant appris dans son enfan

ce. Il s’approprie les paroles d’un autre quand les mots lui manquent.

Il nous arrive à tous des moments semblables où, traversés de doutes, tiraillés par l’épreuve, nous venons quand même au culte, même si le cœur n’y est plus. Nous chantons la fidélité de Dieu, mais, au fond de nos cœurs, le doute et l’incompréhension règnent. Lâche hypocrisie ? Je ne crois pas.

Parfois, quand le cœur n’y est plus, restent le chant et les paroles d’un autre. Nous nous sentons secs, vides. Alors ces chants et ces gestes adressés à Dieu sont autant de remparts contre la chute dans l’absurde, dans un monde où plus rien n’a de sens. Nous proclamons ce que nous voulons continuer à croire même si, pour un temps, nous n’arrivons pas à le vivre. Ce n’est pas de l’hypocrisie, au contraire : si nous nous réunissons entre croyants, n’est-ce pas justement pour cela ? Nous savons bien que, tout seul, nous ne tiendrions pas la longueur ! Nous avons besoin des autres à nos côtés lorsque nous tombons, nous avons besoin de ces gestes, de ces paroles, pour rester debout, pour tenir jusqu’à la fin de la tempête.

La véritable hypocrisie serait de faire croire à Dieu et aux autres que tout va bien, et de refuser à tout prix que quelqu’un puisse savoir que nous traversons une crise.

8. Ce que nous apprend Jérémie

Le sombre tableau peint par Jérémie peut paraître déprimant. Que nous apprend-il ?

D’abord, il y a pour le croyant des moment obscurs où nous avons l’impression que plus rien n’a de sens, que Dieu se tait alors que justement nous avons tellement besoin de lui.

Ensuite, Jérémie nous donne l’exemple de quelqu’un qui, malgré ses souffrances, est toujours resté en relation avec Dieu. Il a su rester vrai, honnête, sans cacher ses doutes.

Enfin, Jérémie nous apprend que dans les périodes de doutes, nous pouvons nous appuyer sur ce que nous vivons dans l’Église. Le prophète souffre et déprime, mais chante un psaume de confiance. Et la proclamation de cette vérité l’aide à tenir debout. Nous avons besoin des autres, de leurs paroles, de leurs chants, de leur présence, pour tenir la longueur.

9. Un Dieu abandonné

Il y a cependant une chose que Jérémie ne connaissait pas encore. Il ne savait pas que le Dieu Tout-puissant allait lui aussi connaître la souffrance, les insultes et l’abandon. Que son Dieu allait lui aussi être attaché à un poteau – une croix – après avoir été battu. Et que la nuit tomberait aussi sur son supplice : une nuit extérieure, sur toute la terre, mais aussi une nuit intérieure.

Jésus, cloué sur sa croix, entouré par la nuit, battu, insulté, crie à Dieu. Il lui pose cette question terrible, la même que celle de Jérémie : « Mon Dieu, mon Dieu… Pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mat 27.46). Comment Dieu fait homme peut-il être abandonné de Dieu ? Nous ne pouvons pas le comprendre complètement, mais nous pouvons le recevoir comme un cadeau d’amour. Oui, Dieu s’est fait homme en Jésus. Il s’est fait tellement proche de nous qu’il a accepté de passer à travers le même abandon et les mêmes questions que nous.

Et l’histoire ne s’arrête pas là ! Jérémie a été détaché de son poteau, il a continué sa route, son ministère. Il a tenu bon. Alors qu’il allait mourir, Jésus a pu dire à Dieu : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Luc 23.46). Trois jours plus tard, celui qui avait vécu l’abandon de Dieu ressuscitait, puis montait au ciel et s’asseyait pour toujours à la droite de Dieu !

Oui les ténèbres existent, mais « Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Cor 4.6).

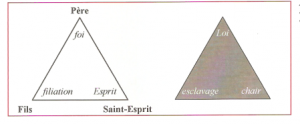

Le défi de Paul

Après avoir, dans les chapitres 1 et 2, défendu son apostolat auprès des Galates par son témoignage, Paul développe, dans les chapitres 3 à 6, une réponse plus « théologique » à la fausse logique de ses adversaires. Son argumentation peut se décomposer en trois mouvements, chacun organisé autour d’une opposition : loi et foi, esclavage et filiation, chair et Esprit. À chacune d’elles, l’apôtre raccroche une des personnes de la Trinité : aux partisans d’un judaïsme légaliste accommodé d’un Messie, Paul propose un Dieu trinitaire, en action pour le salut et la transformation de son peuple !

1. Sauvés par la foi ou par la loi ? – Le Père (ch. 3)1

La première antithèse qu’aborde Paul, celle de la loi et de la foi, est le thème clé de l’épître2 , le problème fondamental des Galates. En effet, les opposants à l’apôtre défendent l’idée que tout bon chrétien se doit de pratiquer la loi de Moïse pour être juste devant Dieu. Si c’est bien Dieu qui a donné la loi à son peuple pour qu’il la pratique, pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ?

Pour répondre à ses adversaires, Paul se place sur leur terrain : il met au centre de son argumentation le Père, le Dieu unique (3.20) qui donne la loi (3.19). Mais plutôt que d’en rester à ce portrait sommaire, l’apôtre souligne, à grand renfort de citations de l’Ancien Testament, que ce Dieu Père est aussi celui des promesses faites à Abraham.

Abraham est une des figures clé de l’épître. Il est le Juif croyant par excellence, mais. il est d’origine païenne ! Sur quelle base a-t-il pu être justifié, sinon par sa foi dans les promesses de Dieu ? C’est ce même principe de la justification par la foi que Paul applique aux croyants d’origine païenne.

L’apôtre va plus loin ! Il démontre que la loi n’a jamais eu pour fonction de justifier, pas même le peuple juif (cf. usage des nous en 3.23-25). Elle était un conducteur qui dénonçait l’incapacité des hommes à faire le bien et pointait vers la « semence » promise à Abraham : le Christ (3.16).

Le Père, Dieu unique (3.20), donne la loi (3.19). Si Paul enseigne que la loi fait partie du passé, cela signifie-t-il qu’il faut rejeter ce Père et son autorité ? Non, au contraire ! Et c’est ce que Paul montre ensuite en détaillant la nouvelle relation qui s’établit entre le Père et le croyant, par le moyen du Fils.

2. Un peuple de fils ou d’esclaves ? – Le Fils (ch. 4)

Si la figure du Dieu Père ne ressort pas avec une grande netteté du chapitre 3, la deuxième antithèse donne l’occasion à Paul de mieux nous présenter le Père, à la lumière du Fils. En effet, la loi de l’Ancien Testament ne mettait pas en avant la paternité divine. Il a fallu attendre la pleine révélation du Fils pour nous introduire dans cette nouvelle relation à Dieu comme « notre Père ».

Le problème des Galates a une consonance ethnique : il faut devenir Juif pour être un vrai chrétien, membre du peuple de Dieu. Paul redéfinit fondamentalement les frontières de ce peuple, en faisant du Fils le principe d’appartenance à l’alliance de Dieu. Il ne s’agit plus d’être Juif ou non-Juif, mais d’être « en Christ », d’avoir « revêtu Christ », par la foi (3.26-27).

La nature même du peuple de Dieu change. Il n’est plus composé, comme dans le schéma de l’ancienne alliance, de sujets soumis à leur souverain ou d’esclaves soumis à leur maître. Ce peuple nouveau est formé de fils et de filles attachés à leur Père par des liens d’amour. Cette nouvelle relation n’est possible qu’à cause de la personne du Fils et de son ouvre. Lui, le Fils éternel, est né d’une femme, sous la loi, pour nous libérer de l’esclavage de la loi (4.4-5). Par lui, en lui, le Père nous adopte, nous fait héritiers des promesses données à Abraham, que nous soyons Juifs ou païens, en nous envoyant son Esprit (4.6-7).

Quel séisme ! Les fils légitimes de Dieu ne sont plus ceux que l’on croyait ! Plus de généalogie, de circoncision, de territorialité. plus de Mont Sinaï, plus de Jérusalem terrestre, pour définir ce peuple (cf. allégorie d’Agar et Sara : 4.21-31) ! Un seul élément demeure : la promesse qui pointe vers le Fils. Paul compare même la pratique de la loi avec le culte des dieux païens (4.3 et 4.8-10) ! Si nos principes, si justes soient-ils, prennent la place du Fils, ils deviennent nos idoles et nous leurs esclaves.

Dans cette section, Paul utilise l’image de la filiation pour parler de la nouvelle nature que le Père nous accorde lors de notre adoption en Christ (4.6-7). Mais l’apôtre utilise également le langage de l’enfantement pour parler de son travail parmi les Galates, de ses efforts pour que « le Christ soit formé » en eux (4.19). Comment comprendre ces images ? Sommes-nous fils lors de notre adoption ou seulement lorsque le Christ est formé en nous ? C’est cette question que Paul va développer dans sa dernière partie consacrée à la vie du chrétien transformé par l’Esprit.

3. Une vie par l’Esprit ou par la chair ? – Le Saint-Esprit (ch. 5-6)

Le Père donne la loi, le Fils l’incarne et nous en libère. Mais comment vivre cette liberté ? Comment être ce fils, cette fille, de Dieu le Père, à l’image de Dieu le Fils ? C’est Dieu l’Esprit, placé en nous lors de notre adoption (4.6), qui nous conduit dans ce chemin de liberté !

La nouvelle incroyable que Paul rappelle aux Galates, c’est que l’héritage promis à Abraham et aux croyants de l’ancienne alliance n’est autre que le don du Saint-Esprit (3.14) ! Relayée par les prophètes (cf. Ez 36.26-27), cette promesse de Dieu de mettre son Esprit dans les cours se réalise pour le nouveau peuple de Dieu.

L’Esprit témoigne de l’adoption reçue (4.6), mais ce n’est pas son seul rôle. Comme l’avait prophétisé Ézéchiel, par son Esprit Dieu rend l’homme capable d’accomplir sa loi (5.14,16,23). Paul renverse la perspective : la pratique de la loi ne conduit pas au salut, c’est le salut qui conduit à la pratique de la loi. Dieu nous libère pour le servir.

Mais comment accomplir cette loi ? L’ancienne alliance n’est-elle pas un témoignage éclatant de l’incapacité de l’homme à le faire ? C’est fort de ce constat que Paul présente l’action de l’Esprit dans le croyant comme une nouvelle création (6.15). En effet, sans l’Esprit, la vie du croyant est vouée à l’échec. Car s’il s’appuie sur la chair, sa vieille nature, elle le poussera à pratiquer ce qu’il ne veut pas (5.17). Ce n’est qu’en marchant par l’Esprit, en le laissant produire son fruit (5.22-23), que le chrétien pourra accomplir la loi. Quelle loi ? Pas celle de Moïse, mais celle du Christ (6.2) ! Celle qu’il a donnée dans son Sermon sur la Montagne (Mat 5-7) et résumé ainsi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu [.] et ton prochain comme toi-même » (Mat 22.37-40, cf. Gal 5.14). Et il ne nous faut pas moins que l’Esprit pour faire cette ouvre en nous !

Conclusion : la Trinité en action !

Arrivés au terme de notre survol, il est frappant de constater la cohérence et l’équilibre de l’apôtre dans son traitement de l’action du Dieu trinitaire. Le Père donne la loi, le Fils l’incarne pour nous et l’Esprit nous la fait vivre. Tout en distinguant clairement les trois personnes de la Trinité, Paul montre également la continuité et l’unité de leur action : notre salut ! Le Père nous le promet, il envoie son Fils qui le réalise objectivement à la Croix, et son Esprit pour l’appliquer subjectivement à nos vies. Les ouvres du Dieu trinitaire sont, comme ses trois personnes, si intimement mêlées qu’on ne peut ôter quoi que ce soit à l’un sans enlever quelque chose à l’autre.

Par sa manière d’argumenter, Paul nous interpelle. Pour lui, la Trinité n’est pas une simple affirmation de foi – il n’explicite d’ailleurs jamais formellement le dogme trinitaire – mais un Être en action dans sa vie. Pour l’apôtre, l’être du Dieu Tri-Un se découvre en méditant ses actions dans, pour et avec l’homme.

Quelle place a le Dieu trinitaire dans notre piété, nos réflexions, nos enseignements ? Atteignons-nous l’équilibre de l’apôtre, ou sommes-nous plutôt « du Père », « du Fils », ou encore « de l’Esprit » ? Notre compréhension de la Trinité est-elle simplement abstraite ou percevons-nous son action concrète dans nos vies ?

L’action du Dieu trinitaire pour libérer l’homme

L’action du Dieu trinitaire pour libérer l’homme

1 Par souci de lisibilité, les limites entre les sections étant parfois floues, nous proposons un découpage par chapitre. On pourrait néanmoins adopter un découpage plus précis : loi et foi (3.6-25), esclavage et filiation (3.26-5.1), chair et Esprit (5.2-6.10).

2 Le mot loi est le nom commun le plus fréquent dans l’épître (32 fois).

Articles par sujet

abonnez vous ...

Recevez chaque trimestre l’édition imprimée de Promesses, revue de réflexion biblique trimestrielle qui paraît depuis 1967.