PROMESSES

Si vous demandez à un jeune occidental ce qui peut le détourner de la foi chrétienne, vous obtiendrez des réponses diverses. Certains avanceront l’incompatibilité entre la science et la foi ; d’autres se diront choqués par l’intolérance des chrétiens ; d’autres encore reprocheront aux chrétiens l’absence de cohérence entre leur doctrine et leur pratique 1 . Mais plusieurs évoqueront sans doute l’hostilité de certains chrétiens vis-à-vis de mouvements qui militent pour moins d’injustices, moins d’inégalités, moins de discriminations. Même s’il existe des associations chrétiennes à visée sociale, leurs membres ne semblent pas s’engager dans ces mouvements de lutte et s’y opposent parfois fermement en les affublant du terme de « wokisme », contribuant ainsi à leur rejet de la foi chrétienne.

L’impératif actuel d’être éveillé

Un bref historique

Le terme « woke » signifie « être éveillé ». Dès les années 1930, puis lors de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 1960 (dont Martin Luther King Jr fut un des fers de lance), ce mot désignait un « éveil » au fait qu’il existait des injustices raciales. Le terme s’est largement répandu dans les années 2010 au travers des réseaux sociaux et des cercles militants : « to stay woke » signifie rester vigilant face aux discriminations raciales et sociales. La mort de plusieurs jeunes Afro-américains dans cette période, qui a donné naissance au mouvement Black lives matter en 2013, a popularisé la notion. S’y est ensuite agrégée la lutte contre les abus sexuels portée par le mouvement #MeToo à partir de 2017. Sur un plan universitaire, les études sur la théorie critique de la race, sur le genre ou sur la condition féminine se sont rapidement développées, en partant des grandes universités des côtes est et ouest des États-Unis.

Dans le monde professionnel, nombre de grandes entreprises ont pris des mesures de discrimination positive en faveur des minorités qui les ont fait désigner comme du « capitalisme woke ».

Un mouvement multi-dimensionnel

Aujourd’hui, le wokisme se définit avant tout comme un ensemble de mouvements qui visent à lutter contre :

• les discriminations raciales,

• le colonialisme,

• le patriarcat et la domination masculine,

• les injustices économiques et sociales,

• l’homophobie,

• l’opposition à la théorie du genre.

Il est important de noter que le terme « wokisme » est récusé par les défenseurs de ces différents mouvements de lutte : selon eux, il est péjoratif et stigmatisant et il est employé à tout-va pour les discréditer. Au lieu de se dire woke, ils préfèrent utiliser les termes « éveillés » ou « conscientisés ».

Par respect pour cette sensibilité, nous préférerons donc utiliser le terme « éveillé ».

Un terme fréquemment utilisé dans les débats autour de ces sujets est « l’intersectionnalité » 2 : il désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs types de discriminations.

Par exemple, une femme à peau noire, pauvre et lesbienne.

Une autre expression liée est celle de « cancel culture » ou culture de l’effacement. Elle vise à dénoncer publiquement, pour les rejeter, les personnes, les groupes ou les institutions dont le comportement ou les paroles sont jugés offensants par des groupes discriminés. Cela conduit par exemple à débaptiser des rues portant le nom de personnages historiques ayant soutenu des causes jugées inadmissibles à l’aune des standards du XXI e siècle ou à déboulonner leurs statues.

De graves excès

Comme dans tout mouvement, des personnes ou des groupes « éveillés » sont allés loin, très loin, trop loin dans la dénonciation des injustices et des discriminations, au point parfois de sombrer dans le ridicule ou dans un dogmatisme totalitaire.

Pour certains, les mathématiques seraient racistes et sexistes car les grands mathématiciens étaient dans leur grande majorité des mâles blancs.

Pour des raisons comparables, on récuserait la biologie scientifique, voire la pure logique. Il serait impossible de parler sur le féminisme si l’on n’est pas une femme, sur la pauvreté si on ne l’a jamais connue, etc. Il faudrait changer le titre de livres écrits des décennies ou des siècles auparavant, voire en réécrire certains passages, etc. 3

Sur le genre, certains ne s’arrêtent pas à la dénonciation des discriminations, mais portent un discours normatif sur l’absence de détermination biologique qu’ils voudraient imposer à toute la société.

Des violences injustes qui perdurent

Ces outrances sont faciles à dénoncer — et à juste titre 4 . Il est aussi inquiétant de voir le sectarisme, voire l’intolérance absolue, de plusieurs leaders de ces mouvements 5 — tout comme celui de certains mouvements dits « anti-wokes ».

Cependant, les injustices qu’ils dénoncent ne sont hélas que trop réelles. Oui, le racisme perdure, même dans les pays qui prônent en théorie que tous les humains sont égaux. Oui, il y a des injustices économiques criantes entre les pays et dans un même pays entre nantis et démunis. Oui, beaucoup de femmes subissent des violences physiques ou psychologiques de la part des hommes. Oui, trop de gens s’autorisent encore des propos injustifiables sur des personnes à tendance homosexuelle.

Sans attendre l’émergence de ces groupes dits « éveillés », des hommes et des femmes se sont levés dans le passé avec courage et ont œuvré pour lutter contre ces pratiques. L’actualité médiatique remet aujourd’hui à juste titre au premier plan la dénonciation de ces violences, de ces injustices et des souffrances qu’elles engendrent.

Dieu est « éveillé »

Les points de contact existent entre la notion d’éveil au sens biblique du terme et sa version actuelle — même si des différences majeures demeurent.

Dieu s’intéresse particulièrement aux opprimés

Dans toute la Bible, notre Dieu est sensible aux injustices. Limitons-nous à quelques exemples tirés du début de l’Écriture :

• Dès la Genèse, Dieu au travers de l’Ange de l’Éternel, vient porter secours à Agar en fuite car elle était maltraitée par Saraï sa maîtresse.

• Le chapitre 38 du même livre souligne le machisme injustifiable de Juda.

• Au début de l’Exode, « l’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer » (Ex 3.7-8).

• Etc. !

Dans toute la Bible, notre Dieu est du côté des faibles, des opprimés, des victimes :

• Le Psaume 94 dénonce : « Ils égorgent la veuve et l’étranger, ils assassinent les orphelins. » (Ps 94.6) Et Dieu assure ailleurs qu’il en prendra soin personnellement (Jér 49.11).

• Les prophètes ne cessent de dénoncer les injustices sociales. Les réquisitoires d’Amos sont parmi les plus vigoureux pour stigmatiser des écarts de richesse honteux au sein du peuple d’Israël.

• Dieu s’occupe des victimes. Il va se substituer aux mauvais bergers d’Israël pour être le bon berger des brebis maltraitées de son peuple (Éz 34).

Et dans toute la Bible, Dieu approuve ceux qui sont sensibles aux injustices. À tous ceux qui ont « faim et soif de la justice », Jésus annonce dans la 4 e béatitude du Sermon sur la montagne qu’« ils seront rassasiés ».

Jésus est sensible aux injustices

Jésus, Dieu fait homme, prolonge et personnalise « l’éveil » (au vrai sens biblique !) que Dieu démontrait tout au long de l’Ancienne alliance :

• Ses paraboles valorisent des Samaritains discriminés.

• Le récit du riche et de Lazare est également une dénonciation de la dureté de cœur du premier (Luc 16.19-31).

Dans son ministère, Jésus est lui aussi du côté des faibles, des opprimés, des victimes :

• Son attitude vis-à-vis des femmes tranchait par rapport au machisme ambiant de l’époque. Il suffit de penser à son attitude vis-à-vis d’une femme stigmatisée, la Samaritaine 6.

• Veuves, étrangers, pauvres, sont les objets privilégiés de ses soins, de ses guérisons, de ses consolations.

L’Église n’a souvent pas été éveillée

Des dénonciations à écouter

Les personnes « éveillées » reprochent volontiers à l’Église comme institution d’avoir été plutôt du côté des oppresseurs que des opprimés, des dominants que des dominés.

Limitons-nous à quelques exemples historiques :

• les conversions violentes et forcées de l’expansion du christianisme constantinien à partir du IV e siècle,

• la colonisation des Amériques au XVI e siècle et la position officielle des dirigeants de l’Église pour mettre fin aux missions jésuites au Paraguay 7 ,

• l’étonnante bonne conscience d’industriels chrétiens richissimes face à leurs ouvriers miséreux dans l’Angleterre de la révolution industrielle,

• plus près de nous historiquement, la position officielle de l’Église catholique en Espagne ou en Amérique du sud en soutien à des dictatures,

• l’appui d’une large partie des Églises réformées d’Afrique du sud à l’apartheid,

• tout au long de l’histoire, la justification d’une emprise masculine indue dans le couple en tordant certains textes bibliques,

• etc. !

Les critiques qui nous sont adressées ne sont pas dénuées, hélas, de fondement… Alors qu’allons-nous faire ? Balayer ces heures sombres d’un revers de main ? Faisons plutôt face à notre histoire et reconnaissons que l’Église de Jésus-Christ a trop souvent porté honte à son Chef. Plutôt que d’ignorer ces critiques ou de les discréditer, entrons dans un processus de repentance (cf. Dan 9).

Des avancées indéniables…

Mais, me direz-vous, c’est aussi ignorer tout ce que le christianisme a apporté comme bienfaits et comme améliorations à la société pendant des siècles. Cela est vrai. Déjà, au cours des trois premiers siècles, l’expansion de l’Église est largement due à son souci particulier des personnes rejetées par la société antique, en droite ligne de l’enseignement du Maître 8 . Plus généralement, l’historien anglais Tom Holland a démontré l’impact des chrétiens dans une fresque historique remarquable 9 ; pour lui, « le christianisme est l’événement le plus transformateur de l’histoire de l’Occident. Aujourd’hui, même ceux qui abandonnent en nombre croissant la foi de leurs ancêtres et considèrent la religion comme pure superstition, en portent toujours la marque distinctive. »

Il suffit de citer la création des hôpitaux, la lutte contre l’esclavage, les prêtres ouvriers, les missions de réconciliation, etc.

… mais trop peu souvent à la hauteur du véritable évangile

En effet, pour un William Wilberforce qui a lutté jusqu’à sa mort pour abolir l’esclavage, combien d’esclavagistes « bons chrétiens » qui utilisaient la Bible des esclaves dûment expurgée des passages qui auraient pu conduire leurs esclaves à se rebeller 10 ? Pourquoi tant d’églises cultivent l’entre-soi, alors que l’Église rassemblera éternellement des gens de « toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue » ? Pourquoi tant de dirigeants d’églises, partout dans le monde, continuent à défendre mordicus un statu quo social, économique ou racial à rebours de l’enseignement de l’évangile ? Pourquoi encore tant d’attitudes de supériorité vis-à-vis de nos sœurs, alors qu’elles représentent souvent la majorité et sont les plus impliquées en pratique dans nos communautés ?

Le chrétien se doit d’être « éveillé »… de la bonne manière

Que faire face à ces constats ? Que répondre à ceux qui dénoncent l’apathie des chrétiens pour des causes qui leur tiennent à cœur ? Que le chrétien doit en effet être le premier « éveillé » — au vrai sens biblique du terme et non selon une idéologie d’ « éveil » souvent pernicieuse.

1. Remettons en évidence les nombreux textes bibliques qui vont dans le sens de la justice et de la critique des discriminations

Méditons Ésaïe 58, le prophète Amos, l’Épître de Jacques parmi tant d’autres textes.

2. Insistons sur l’apport unique de l’Évangile

• L’Évangile est universel : Il adresse le même message à tous : d’abord, il nous éveille au péché car « tous ont péché » et sont sous le coup de la juste condamnation de Dieu, les opprimés comme les oppresseurs ; ensuite, « quiconque » est invité, tous sont exactement au même niveau devant Dieu par l’œuvre de Christ (Gal 3.28). • L’Évangile est unificateur : La grande défaillance du « wokisme » est de diviser la société et de mettre les gens dans des cases. D’un côté, les dominés, de l’autre les dominants. Chaque groupe revendique en fonction de ses propres souffrances, quitte à rejeter l’autre ou à méconnaître ses souffrances à lui. Or dans l’Église, il ne devrait pas y avoir (et il n’y aura pas éternellement) la moindre discrimination.

• L’Évangile est restauratif : Non seulement il ouvre vers l’espérance de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre où la justice habite, mais il rétablit dès aujourd’hui chacune et chacun dans son statut de créature unique, porteuse de l’image de Dieu, admise à une relation d’enfant avec le Père.

3. Revoyons notre regard sur « l’autre »

L’altérité nous déstabilise souvent. Comment approcher cette personne d’un contexte social, ethnique, économique, etc. si différent du nôtre ?

Allons plus loin encore : les mouvements d’éveil font la part belle aux idéologies prônant la légitimité de la pratique homosexuelle ou la théorie du genre. Ces courants de pensée hérissent spontanément de nombreux chrétiens qui vont rejeter leurs défenseurs. Mais comment croyez-vous qu’un certain nombre d’homosexuels de Corinthe ont été convertis par Paul (cf. 1 Cor 6.11) ? A-t-il eu un discours stigmatisant, excluant, culpabilisant — ou bien s’est-il approché de ces personnes, en alliant douceur et compréhension avec vérité et non-compromission, pour leur apporter l’Évangile transformant de Jésus-Christ ? 11

4. Mettons en valeur l’approche chrétienne

• Basée sur le pardon et non la vengeance : Les « éveillés » se disent eux-mêmes « en guerre » pour faire triompher leurs idées 12 ; certains veulent tout détruire, y compris leurs oppresseurs. Jésus, qui a subi la plus grande violence, a pardonné à ses bourreaux et nous invite à faire de même. La vengeance ne fera que perpétuer le cycle funeste de l’injustice. Mais la force du pardon est la gloire du christianisme.

• Basée sur une ouverture au dialogue : Les mouvements d’éveil ont tendance à se replier sur eux par communauté, refusant le dialogue avec ceux qui ne subiraient pas les mêmes injustices ; les dominés refusent de parler aux dominants.

Au contraire, le chrétien sait avec une humble assurance que la vérité dont il est le témoin n’a rien à perdre d’une confrontation honnête.

• Basée sur la consolation de Dieu : Même si je n’ai jamais été pauvre, je peux parler à une personne pauvre de la consolation de Dieu (pas la mienne !) car « par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous pouvons consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction ! »(2 Cor 1.4)

5. Plaidons pour une église vraiment accueillante

Qu’elle soit particulièrement accueillante :

• Pour les femmes, trop confrontées à de multiples discriminations, pour qu’elles trouvent leur place, leur rôle, un accueil, une écoute, un soutien.

• Pour les minorités, souvent exclues du mouvement général, à cause du handicap, de la barrière linguistique, des habitudes différentes, .etc.

• Pour les personnes dans le besoin, avec un accueil non empreint de supériorité ou de paternalisme.

• Pour les personnes mal dans leur sexualité ou leur genre : c’est sans doute le plus sensible pour nous, car nous pensons immédiatement à des textes bibliques en opposition, mais cherchons à développer une approche pastorale délicate ; l’Évangile n’est-il pas la meilleure aide pour nous établir dans notre pleine identité de filles et fils de Dieu ? 13

6. Ne nous trompons pas de combat

Notre lutte devrait être avant tout contre les injustices (même s’il peut y avoir place pour une dénonciation étayée des idéologies contraires à la révélation de Dieu) 14 ! Bien sûr, nous savons que seul le retour de Jésus-Christ mettra un terme définitif à toutes les injustices, toutes les discriminations, toutes les dominations indues. Mais, sel et lumière du royaume qui vient, il nous revient d’œuvrer autant que nous le pouvons pour atténuer les tristes conséquences du péché. Ainsi nous ferons honneur à la doctrine que nous prônons (Tite 2.10 ; 3.8,14).

7. Mettons-nous toujours sur un chemin d’éveil personnel

Les auteurs de ces lignes, privilégiés sur bien des plans, sont sans doute mal placés pour percevoir la douleur des discriminations subies par beaucoup, diront certains. Notre prière est que Dieu ouvre dans notre cœur un chemin d’éveil personnel pour plus de compassion vis-à-vis des souffrants, davantage d’ouverture vis-à-vis de l’autre dans sa différence, plus de zèle pour orner l’évangile par nos attitudes.

- D’autres articles de ce numéro traitent de ces sujets.

- Il s’agit d’une notion complexe, parfois mal comprise, qui ne fait pas consensus parmi les spécialistes.

- Le changement du titre du célèbre roman d’Agatha Christie, Dix petits nègres en Ils étaient 10 , a défrayé la chronique.

- Voir Jean-François Braustein, La religion woke, Grasset, 2022.

- Voir Nathalie Heinich, Le wokisme serait-il un totalitarisme ?Albin Michel, 2023.

- Elle cumulait les sources de rejet dans la société juive de l’époque : femme, en concubinage, Samaritaine… (selon le vocabulaire woke, elle était « en situation d’intersectionnalité »).

- Voir le magnifique film de Roland Joffé, Mission(1986) sur ce sujet.

- Voir Rodney Stark, L’essor du christianisme, Excelsis, 2013.

- Tom Holland, Les chrétiens, comment ils ont changé le monde, Saint-Simon, 2019.

- Lire https://www.reformes.ch/religions/2018/11/la-bible-des-esclaves-une-legitimation-de-la-domination-esclavage-bible-etats

- Lire à ce sujet Marie-Noëlle Yoder, Quand genre, culture et foi s’entrechoquent, Éditions Mennonites, 2023.

- Écouter à ce propos les propos de François Cusset, dans le podcast Répliques, « Qu’est-ce que le wokisme ? », https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/qu-est-ce-que-le-wokisme-3619967

- Lire Rachel Gilson, « Sex: Telling a Better Story », in Before You Lose Your Faith: Deconstructing Doubt in the Church, sous dir. Ivan Mesa, The Gospel Coalition, 2021.

- Voir Tevin Wax, Is Wokeness the Greatest Threat to the Gospel?, https://www.thegospelcoalition.org/blogs/trevin-wax/is-wokeness-the-greatest-threat-to-the-gospel/

Le mémorial de Yad Vachem à Jérusalem garde le souvenir des hommes et des femmes qui, avec courage et au mépris de leur vie, ont porté assistance aux Juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ils sont appelés des « Justes parmi les nations ». Ils sont l’illustration même de ce qu’on entend communément par une personne « juste » : quelqu’un reconnu comme ayant un comportement juste envers d’autres personnes. La justice s’entend entre humains et devant les humains, dans une dimension horizontale.

En revanche, pour nos contemporains, il semble que la justice devant Dieu soit passée aux oubliettes et que le sens de la redevabilité humaine devant le tribunal divin se soit évaporé.

L’Épître aux Romains traite à la fois de la dimension verticale de la relation de l’homme face à Dieu (la justification 15 ) — fondamentale — et de la dimension horizontale — très importante également. Plus encore, elle démontre comment la seconde est la conséquence logique et importante de la première. Parcourons quelques textes de cette lettre pour clarifier ces points.

Pourquoi la justification est-elle nécessaire ?

Parce que Dieu est juste

Il ne s’agit pas d’une pure affirmation théorique, maintes fois réitérée tout au long de l’Écriture. La justice intrinsèque du Dieu parfait, radiance d’un de ses attributs, se manifeste par des jugements dont personne ne pourra contester l’équité : « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu’il est écrit : “Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu’on te juge.” Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? (Je parle à la manière des hommes.) Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? » (3.4-6) Dieu est ainsi « trouvé juste » lorsqu’il est reconnu comme l’être suprêmement juste, en particulier dans chacune de ses actions (cf. Apoc 15.3 ; 19.2).

Parce que l’homme est injuste

En contraste avec le caractère parfaitement juste de Dieu, les êtres humains sont décrits par Paul comme « remplis de toute espèce d’injustice » (1.29). Affirmation d’autant plus frappante que l’homme, créé à l’image de Dieu, possède un sentiment inné de la justice : qui n’a pas entendu deux petits enfants se disputer et l’un dire à l’autre (ou à un adulte tiers) : « C’est pas juste ! » Mais, hélas, ce sens plus ou moins confus de la justice n’induit pas toujours un comportement juste et l’énumération qui suit (1.29-30) illustre de nombreuses facettes de l’injustice humaine.

Parce que la loi (de Moïse) le démontre

Dieu a donné à Moïse sa loi, sainte, juste et bonne (7.12), reflet de sa justice intrinsèque. « Ceux qui la mettent en pratique seront déclarés justes » (2.13, S21), dit Paul. Sauf que personne ne peut obéir à la loi en tout point ! L’affirmation reste théorique car si la loi permet de connaître la volonté de Dieu, elle ne donne pas le pouvoir de s’y conformer. La loi démontre donc à la fois la parfaite justice de Dieu et l’incapacité de l’homme, pire son péché, son injustice : « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. » (3.20)

Comment la justification est-elle accomplie ?

La justification est parfois illustrée par un tribunal où Dieu siégerait comme un juge devant qui l’homme comparaîtrait. L’image est biaisée, car le juge se doit d’être impartial et ne pas avoir d’intérêt dans l’affaire jugée, sinon il doit se déporter ou il peut être récusé.

Or Dieu est avant tout la partie lésée : c’est lui qui est offensé par l’injustice des humains (cf. Ps 51.6) ; avant d’être le juge, il est le procureur.

La justification par un Dieu juste d’un homme injuste condamné par la loi s’effectue par un double acte objectif et une appropriation subjective :

Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix

Tous ceux qui croient « sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. […] Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » (3.24,26) Le « sang » de Jésus seul peut justifier car le seul Juste a donné sa vie pour des injustes (1 Pi 3.18). Jésus, le Fils de Dieu, la partie offensée, a payé la culpabilité à notre place pour que nous soyons désormais en lui plus que justifiés — la démonstration même de la justice de Dieu (2 Cor 5.21) !

Par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts

« Jésus notre Seigneur a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » (4.24-25) L’injustice de l’homme entraîne sa condamnation qui aboutit à sa mort. Le triomphe de Jésus sur la mort par sa résurrection nous entraîne avec lui dans le domaine de la vie ; sa vie de ressuscité témoigne que nous vivrons avec lui parce nous avons été justifiés par lui.

Par la foi en l’œuvre accomplie de Jésus-Christ

Aux deux faits objectifs précédents, il est nécessaire d’en ajouter un troisième pour que la justification devienne mon partage personnel : la foi. « La justice de Dieu [est] par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » (3.22, S21) La foi est le moyen par lequel la justice de Dieu, « disponible » du fait de la mort et de la résurrection de Jésus, m’est personnellement imputée. Au moment de ma conversion, je change de statut devant Dieu et je deviens juste à ses yeux. J’étais impie et Dieu me déclare non seulement plus injuste mais positivement juste (4.5) !

Quelles sont les conséquences de la justification ?

Une déclaration

Tous ceux qui croient « sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (3.24). Insistons sur le « gratuitement » : Dieu nous donne sans contrepartie, sans mérite de notre part. Dieu donne de façon définitive : nous avons été déclarés justes (verbe au passé, 8.30). Aucune faute, aucune injustice que nous pouvons hélas encore commettre, n’altère notre statut de justifiés ; nous n’avons pas à racheter nos péchés ultérieurs, simplement à les confesser. Cette déclaration nous donne une totale tranquillité quant à la façon dont Dieu nous voit, revêtus pour l’éternité de la justice de Christ.

Une libération

Paul proclame : « Celui qui est mort a été déclaré juste : il n’a plus à répondre du péché. » (6.7, BDS) Alfred Kuen a paraphrasé ce verset : « Un mort est quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité ; le mal a beau l’appeler : il ne répond plus. » (Parole vivante) Notre rédemption (notre changement de maître) est donc étroitement liée à notre justification.

Non seulement nous sommes justifiés devant Dieu, mais Dieu lui-même nous justifie devant le diable, le monde, notre conscience : « Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » (8.33-34)

Nous sommes les « justes de Dieu » ; Dieu est de notre côté et prend toujours notre parti. N’ayons donc plus peur !

Une espérance

Être justifié par la foi, c’est vivre dans l’espérance : « Si par un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » (5.17, S21) Tout en étant déjà pleinement juste devant Dieu, j’attends le règne de la justice (2 Pi 3.13) auquel je participerai.

Comment cela se traduit-il en justice mise en pratique ?

De la justification à la justice en pratique

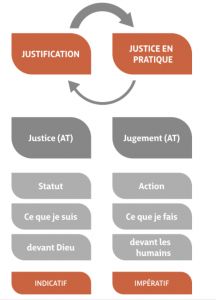

L’Écriture ne dissocie pas la justification de la justice en pratique. Déjà dans l’A.T., une centaine de versets rapprochent la justice (sedeq) du jugement (mitspat) qui est la mise en œuvre concrète de la justice.

Le chrétien n’agit pas justement pour être justifié devant Dieu mais sa position nouvelle devant Dieu se traduit nécessairement en actions justes envers les autres16 . D’où la flèche épaisse de la gauche vers la droite. Inversement, pratiquer la justice l’affermit dans son statut de justifié, comme l’indique la flèche mince dans le sens inverse.

La justice en pratique se montre de trois manières dans la lettre aux Romains :

Par la mise à disposition de nos membres

Au ch. 6, Paul passe de l’indicatif (6.7) à l’impératif : « Une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. — Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. — De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l’impureté et de l’injustice pour arriver à plus d’injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » (6.18-19, S21) Ce que Dieu a fait pour nous est la base et la motivation de ce que nous devons faire pour Dieu.

Dans notre cœur et notre vie de croyant, la vieille domination du péché doit être surmontée chaque jour à nouveau en nous rappelant le changement fondamental qui a été opéré par Dieu pour nous donner un nouveau statut. Cela passe par des actions très concrètes du quotidien, comme Paul l’indique en utilisant le mot membres » : des paroles justes (par notre bouche), des actes justes (par nos mains et nos pieds), etc.

Par le libre accomplissement de la loi grâce à l’Esprit en nous

Nos actions de la vie de tous les jours conduisent à mettre en pratique les commandements de la loi : « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l’Esprit. » (8.4, S21) La loi exigeait mais ne donnait aucune ressource pour remplir ses exigences ; l’Esprit qui habite dans l’être justifié du croyant donne la puissance pour vivre selon Dieu. Et quelle est l’exigence suprême de la loi ? Paul le dit plus loin : « Les commandements […] se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (13.9) L’amour pour les autres dont l’Esprit veut nous remplir (5.5) est la première marque d’une vie juste. Et si nous voulons voir comment cet amour se décline concrètement, lisons les listes d’injonctions du chapitre 12 : aimer, c’est être plein d’affection, hospitalier, patient, attentif aux besoins d’autrui, sympathisant, prévenant, etc.

Par la vie dans le royaume dès aujourd’hui

La dernière mention de la justice dans la lettre aux Romains se trouve au ch. 14 : « Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » (14.17-18) Vivre justement est une marque fondamentale de la vie dans le royaume de Dieu aujourd’hui. Le règne de Dieu n’est pas encore total et la justice ne règne pas partout, mais le royaume progresse aujourd’hui quand des hommes et des femmes se soumettent à Dieu et montrent le fruit de l’Esprit. L’ordre importe : il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de joie sans paix. Vivre justement n’est pas affaire de règles, mais un style de vie qui fait passer le bien de l’autre avant le sien et répand autour de soi une atmosphère paisible et joyeuse.

Car la justice en pratique est avant tout relationnelle.

* * *

« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », enseignait le Maître (Mat 6.33, Darby).

Au lieu de limiter ses préoccupations à des enjeux purement matériels, le disciple du royaume cherchera à faire rayonner la justice selon Dieu dans toutes ses relations, dans la sphère des chrétiens et au-delà. John Stott disait : « Nous nous engagerons dans l’action sociale et nous nous efforcerons de répandre dans la communauté les normes supérieures de justice qui plaisent à Dieu 17 . »

Nombre de nos contemporains ont faim et soif de justice sociale, raciale, économique, entre les sexes, etc. Dans le royaume de Dieu, les barrières établies par les sociétés humaines ne sont plus de mise et les enfants du royaume, justifiés gratuitement en Christ, peuvent répandre autour d’eux les valeurs de justice du royaume, dans l’attente du jour où la justice régnera pleinement.

- L’Épître emploie plusieurs mots de la même famille dikè : des substantifs (justification, justice), des adjectifs (juste, injuste), des verbes (justifier, agir injustement, faire justice). Pour distinguer les deux dimensions, nous réserverons dans le commentaire le terme « justification » à la relation verticale envers Dieu et le terme « justice » à la dimension horizontale entre humains, même si ce dernier désigne aussi notre relation à Dieu dans plusieurs versets.

- Il est important de noter que les chrétiens ne sont pas les seuls à agir justement — et heureusement ! De nombreux hommes et femmes qui n’ont pas la vie de Dieu en eux, voire s’opposent à lui, montrent au quotidien une justice réelle dans leurs actions concrètes. Ils témoignent ainsi qu’ils ont été créés à l’image du Dieu juste (cf. 2.14). Ces actes justes ne les rendent pas justes aux yeux de Dieu car seule la foi en l’œuvre de Christ peut le faire. Toutefois notre Dieu appréciera ces actions de façon parfaitement juste dans son jugement final (2.6).

- John R.W. Stott, The message of the Sermon on the mount, Bible Speaks Today, IVP, p. 172.

Voici une question souvent posée au sein des églises locales ou entre chrétiens : tous les points de « doctrine » [Nous prenons ici le mot « doctrine » au sens le plus large de « point d’enseignement biblique », qui couvre, au-delà des thèmes proprement doctrinaux, les sujets d’éthique et de comportement.] de la Bible sont-ils également importants pour les chrétiens ? Et si la réponse est négative, comment, alors, déterminer quelles sont les doctrines les plus importantes ? Sur quel(s) critère(s) baser cette hiérarchisation ? Y aurait-il des principes herméneutiques pour nous guider ?

1. Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils également importants ?

Des textes bibliques en faveur du « oui »

Un certain nombre de textes semblent conduire à penser que toute la Bible revêt une égale importance :

• La Bible affirme sa propre inspiration dans sa totalité et ses parties : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile… » (2 Tim 3.16).

• Jésus insiste sur l’accomplissement total de toute l’Écriture, à la lettre près : « Je vous le dis en vérité : tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. » (Mat 5.18 ; cf. 24.35)

• Les raisonnements des auteurs bibliques s’appuient parfois sur des détails « infimes » du texte : par exemple, Paul base son argumentation concernant la réalisation en Christ de la promesse faite à Abraham sur un mot au singulier (Gal 3.16).

• Plusieurs textes insistent sur l’unité des chrétiens qui partagent « une seule foi » (Éph 4.5), ou nous exhortent à avoir « une même pensée » (Phil 2.2).

Des arguments en faveur du « oui »

D’autres arguments peuvent être avancés pour considérer toutes les doctrines au même niveau : • « Sélectionner » les doctrines importantes est difficile.

• On peut facilement craindre des dérives qui conduiraient à trier dans la Bible ce qui nous convient.

• Cela risque de remettre en cause l’inspiration plénière de la Bible.

Des textes bibliques en faveur du « non »

D’autres textes bibliques orientent vers une différenciation entre les textes :

• Jésus lui-même, dans sa controverse avec les pharisiens qui lui demandaient quel est le plus grand commandement de la loi, ne se défausse pas en répondant que tous sont également importants, mais il donne les deux premiers selon lui (Mat 22.35-40).

• Paul exhorte à accueillir les personnes d’opinions différentes sur certains points, comme les prescriptions alimentaires, sans discuter leurs opinions (Rom 14.1) — même si lui-même ne s’estime pas lié par des interdits alimentaires.

• Nous trouvons des marqueurs explicites dans les textes bibliques comme : « premièrement », « avant tout », « d’abord »…

Des arguments en faveur du « non »

• La Bible reconnaît que des péchés sont plus importants que d’autres. Par analogie, les textes qui condamnent les plus sérieux ont forcément plus de poids que ceux qui relèvent les moins graves.

• Selon Jean Calvin, « tous les articles de la doctrine de Dieu n’ont pas la même valeur. Certains sont tellement nécessaires à connaître que personne ne doit en douter. D’autres sont en débat parmi les Églises, sans rompre, cependant, leur unité. » (Institution de la religion chrétienne, IV.1.12)

• Selon Henri Blocher, « lorsque des hommes de Dieu scientifiquement compétents, et qui se veulent tout à fait dociles devant l’Écriture, se trouvent en grand nombre dans les deux camps d’une controverse, nous pouvons présumer que l’objet du débat n’appartient pas au cœur absolument vital du christianisme. » (« L’unité chrétienne selon la Bible », Théologie évangélique, 9)

Conclusion

Un « non » nuancé nous semble s’imposer. S’il est fondamental de tenir ferme à l’inspiration totale et entière de toute l’Écriture, il est nécessaire de prendre en compte la hiérarchisation présente dans les textes eux-mêmes.

2. Quels principes herméneutiques permettent de hiérarchiser les doctrines ?

Des expressions explicites

Comme indiqué, les auteurs bibliques (ou Jésus qu’ils citent) n’hésitent pas à préciser les points les plus importants à leurs yeux par des formules explicites.

Relevons quelques exemples :

• « Avant tout » : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures… » (1 Cor 15.3) « Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l’hypocrisie. » (Luc 12.1) « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » (1 Pi 4.8)

• « Premièrement » : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » (Mat 6.33) « La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite… » (Jac 3.17)• « Plus important » : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » (Mat 23.23)

• « Mieux » : « L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. » (1 Sam 15.22) « Il vaut mieux se marier que de brûler. » (1 Cor 7.9)

• « Meilleur » : « [Christ] a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » (Héb 8.6)

Les fréquences

Un mot qui revient à une grande fréquence dans un livre biblique donné — et plus encore dans toute la Bible — a toutes les chances de concerner un sujet majeur pour notre foi. Par exemple, Dieu (ou l’Éternel) et Jésus (ou Christ) sont, de très loin, les mots les plus fréquents de chaque Testament ; or l’Écriture révèle avant tout qui est Dieu et qui est Jésus.

De même, une idée répétée dans plusieurs textes, plus encore sous la plume de différents auteurs, présente vraisemblablement une importance plus grande qu’un point traité par un seul verset. Par exemple, le « baptême pour les morts » (1 Cor 15.29), quel que soit le sens qu’on lui donne, n’aura jamais la même importance que le baptême chrétien que les Évangiles, les Actes et les Épîtres mentionnent à de multiples reprises. Soyons donc particulièrement prudents sur les doctrines évoquées dans un seul texte et qui sont parfois source inutile de tensions, voire de divisions (il suffirait de citer la couverture des femmes en 1 Cor 11 pour faire saisir l’acuité du sujet !).

Le fait que la mort de Jésus soit décrite quatre fois et que chaque évangéliste y consacre une part disproportionnée de sa biographie inspirée suffit à en indiquer l’importance cruciale. De même pour sa résurrection.

La reprise presque mot pour mot des « Dix commandements » au début de la loi de Sinaï (Ex 20) et en tête du développement des lois du Deutéronome (Deut 5) justifie l’intérêt accordé à ce texte.

Le placement des textes

Les auteurs bibliques, sous la conduite de l’Esprit, ont agencé leurs textes avec grand soin, en particulier en utilisant la forme hébraïque importante du chiasme [ Un chiasme est une figure littéraire qui consiste à reprendre des idées de façon concentrique : A B C D C’ B’ A’. A’ correspond à A, B’ à B, etc. En général, lorsque la symétrie est impaire, la section centrale est la plus importante (D dans cet exemple), suivie des sections A et A’.] . Un texte placé au centre d’un chiasme revêtira ainsi un poids plus important.

Par exemple, 1 Timothée peut être structuré sous forme d’un chiasme qui fait ressortir comme centre les v. 14 à 16 du ch. 3. On peut donc penser que ces versets sont au cœur du message de Paul à Timothée.

D’autres structures sont également éclairantes : entre ses salutations et le début de son développement, Paul résume le message de sa lettre aux Romains dans les v. 16 et 17 du ch. 1. Les points évoqués par ces deux courts versets sont donc fondamentaux à ses yeux.

Les résumés

Les auteurs bibliques donnent parfois des « résumés » de leur doctrine. Par exemple, Paul aborde le sujet de la résurrection en indiquant : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures… » En quelques versets, il va donner aux Corinthiens une synthèse de l’Évangile (1 Cor 15.1-11). Toute doctrine y figurant aura donc un poids majeur.

Les thèmes transversaux

Certains thèmes bibliques sont comme des trames qui courent du début à la fin de la révélation divine.

Ils ont comme particularité de ne pas être circonscrits à un livre ou un auteur particulier. Le développement de ces thèmes est cohérent avec l’orientation historico-rédemptrice de l’Écriture et ils trouvent leur résolution et leur finalité en Jésus-Christ.

En voici quelques exemples : les alliances, la gloire, l’expiation, le temple, l’amour, etc.

Le contenu même des textes

Certains textes contiennent dans leur formulation même l’accent de leur importance. C’est particulièrement le cas des versets qui avertissent que, si nous n’y obéissons pas, nous ne pourrons pas être sauvés. Citons, entre autres :

• Confesser Jésus Christ, Fils de Dieu venu comme homme (1 Jean 4.1-3)

• Croire en la résurrection personnelle corporelle de Jésus Christ (1 Cor 15.12-19)

• Croire en la suffisance de l’œuvre de Christ pour le salut (Col 2.4-21)

• Accepter le salut par la foi, sans les œuvres (Act 15.8-11 ; Gal 1.6-9)

• Pardonner aux autres (Mat 18.35)

• S’engager résolument à la suite de Jésus (Mat 10.38-39)

• Renoncer aux œuvres de la chair (Gal 5.19-21)

• Etc. !

Les prédications des apôtres dans le livre des Actes sont aussi un guide intéressant : elles nous indiquent ce qui était, à leurs yeux, essentiel à la foi — en premier lieu la résurrection de Jésus, la repentance ou l’accomplissement en Christ des prophéties de l’A.T.

Conclusion

Sur les points importants, la Bible est claire : nous disposons de plusieurs textes sur le même sujet, sous la plume de différents auteurs ; le sens du texte original n’offre pas d’ambiguïté d’interprétation ; les marqueurs littéraires convergent pour souligner leur entralité.

Sur d’autres points, la Bible semble « volontairement » moins claire. Nous serons donc plus prudents et moins affirmatifs les concernant et nous éviterons d’en faire des sujets de division.

Enfin, n’oublions pas que de nombreux chrétiens ont réfléchi à ce sujet de la hiérarchisation des doctrines au cours des siècles, ont cherché à appliquer soigneusement les meilleurs principes herméneutiques pour discerner les points fondamentaux et ont rédigé des confessions de foi. Quelque imparfaites que restent ces œuvres humaines, elles peuvent aussi nous aider à clarifier les points les plus importants de la doctrine chrétienne.

Que de mots compliqués pour le titre d’un éditorial ! Ce numéro a pourtant pour objectif de présenter de façon simple quelques enjeux de l’interprétation de la Bible. Interpréter les Écritures implique, de façon implicite ou explicite, de mettre en œuvre des « principes d’interprétation » et ces principes sont précisément ce qu’on appelle « l’herméneutique ».

Parmi les nombreux systèmes herméneutiques, nous proposons de retenir une « herméneutique grammatico-historico-littéraire » :

• grammaticale, parce que la Bible se présente comme un texte faisant sens, qui suit les règles du langage écrit de ses originaux hébreu et grec ;

• historique, parce que chaque livre de la Bible a été rédigé à un moment précis de l’histoire et en relation avec des faits et un contexte historiques qu’il convient de comprendre pour interpréter correctement ;

• littéraire, parce que la Bible est un ouvrage littéraire aux styles variés — Dieu nous ayant parlé « de bien des manières » (Héb 1.1) — styles qu’il convient de soigneusement distinguer pour ne pas se tromper dans son interprétation.

Mais ne nous arrêtons pas à ces trois adjectifs fondamentaux, car une herméneutique fidèle se doit d’être aussi :

• christocentrique, car Christ est le point central de la Bible dont la révélation progressive conduit vers lui ;

• pratique, car la finalité de toute interprétation doit être d’orienter nos pensées et nos actions pour glorifier le Seigneur.

Que ce numéro contribue à nous faire mieux aimer et comprendre la Bible, la lettre d’amour de notre Dieu !

2 Corinthiens est une Épître paradoxale, car c’est une lettre à la fois bien connue et peu connue. Bien connue, car nous y trouvons nombre de versets familiers à beaucoup de lecteurs. En voici quelques-uns :

• « Notre capacité vient de Dieu. » (3.5)

• « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » (4.7)

• « L’amour de Christ nous presse. » (5.14)

• « Grâces soient rendues à Dieu pour son don merveilleux ! » (9.15)

• « Ma grâce te suffit. » (12.9)

• « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (12.10)

Et nous pourrions allonger la liste — jusqu’au dernier verset, bénédiction souvent prononcée ou chantée en fin de culte : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! » (13.13).

Toutefois, la trame générale de la lettre reste souvent méconnue : Paul y traite d’abord et avant tout le sujet de la contestation de son ministère par les Corinthiens. Tout en poursuivant ce thème principal plutôt sombre, l’apôtre s’interrompt pour faire un développement annexe, ouvre une parenthèse, fait une application.

Cette trame est discernable y compris dans les parties les plus souvent lues.

Voici un exemple :

« C’est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous ne nous comportons pas avec ruse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » (4.1-6)

Les portions mises en rouge paraissent a priori incongrues et difficiles à interpréter si elles ne sont pas rattachées au thème général de la lettre. En la lisant, il nous faut donc changer de perspective et la voir avant tout comme un plaidoyer de Paul pour son ministère face à ses accusateurs. C’est le seul moyen d’en percevoir la cohérence et de correctement interpréter dans leur contexte nos versets préférés.

La situation de l’église de Corinthe

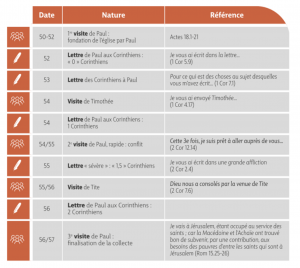

Les échanges entre Paul et les Corinthiens furent nombreux et complexes, donnant lieu à au moins 5 lettres et 5 visites18. Le tableau page suivante tente de les résumer.

Les suites de la visite rapide de Paul

Lorsque Paul, depuis la Macédoine, rédige 2 Corinthiens, la situation de l’église s’est éclaircie.

Après lui avoir envoyé sa première lettre, Paul avait dû faire une visite rapide à Corinthe à partir d’Éphèse au cours de laquelle il avait fait face à une forte contestation. Qui s’était opposé à lui ? L’incestueux de 1 Corinthiens 5 ? Un des leaders de l’église ? En tout cas, Paul y fait allusion en affirmant qu’il lui a pardonné (2.5,10).

Après la réception d’une lettre sévère de Paul (7.8) et grâce au ministère de Tite, l’envoyé de l’apôtre, la réaction de l’église a été saine : elle a pris les mesures disciplinaires qui s’imposaient envers l’opposant de Paul : « Cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » (7.11)

Les super-apôtres19

Malheureusement, un grave problème subsistait : l’église de Corinthe accueillait des enseignants qui contestaient le ministère de Paul. Il n’est pas facile de cerner avec précision qui ils étaient ni ce qu’ils enseignaient. Dans un sens, ce flou nous profite car il donne à la lettre un caractère général et la rend applicable dans une grande variété de situations, ce qui serait sans doute moins le cas si Paul avait été plus spécifique. Quoi qu’il en soit, l’objectif majeur de l’apôtre est de contrer leur influence toxique et d’avertir l’église.

Notons que Paul ne s’adresse jamais à eux, mais à l’église qui les a accueillis. Chaque église est responsable du leadership qu’elle suit et c’est à elle de prendre les mesures nécessaires.

D’où venaient les super-apôtres ?

• Ils étaient, semble-t-il, originaires de Palestine et non de Corinthe. Ils revendiquaient avec fierté leur judaïté : « Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils Israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham ? Moi aussi. » (11.22)

• Sans doute plusieurs avaient-ils vu le Christ ressuscité et s’en glorifiaient-ils (cf. 5.16).

• Ils disposaient de lettres de recommandation plus ou moins authentiques (cf. 3.1 ; 10.12).

• Leur ministère n’était cependant pas validé par les vrais apôtres : la lettre circulaire rédigée en conclusion du concile de Jérusalem environ 7 ans auparavant précisait : « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n’avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes… » (Act 15.24). Cette remise en cause ne les avait pas empêchés de sévir à Corinthe.

• Ils prétendaient être à Christ de manière spéciale (cf. 10.7). Peut-être étaient-ils les leaders du « parti de Christ » auquel Paul avait fait allusion en 1 Corinthiens 1.12.

Sous quelles influences étaient les super-apôtres ?

• Des influences juives : ils prônaient un retour vers la loi, méconnaissant le changement introduit par la nouvelle alliance (cf. 3.7-18).

• Des influences grecques : ils accordaient une grande importance à la forme et à la puissance rhétorique et ils méprisaient Paul dont ils jugeaient la présence faible et la parole méprisable (10.10).

• Des influences mystiques : ils se glorifiaient de révélations directes du Seigneur qu’ils auraient reçues (cf. 12.1).

Quelle était la conduite des super-apôtres ?

• Elle était intrusive : ils avaient subrepticement pénétré dans la sphère d’activité de Paul pour la récupérer à leur profit (cf. 10.15).

• Elle était dominatrice : Paul constate : « Si quelqu’un vous asservit, si quelqu’un vous dévore, si quelqu’un s’empare de vous, si quelqu’un est arrogant, si quelqu’un vous frappe au visage, vous le supportez. » (11.20)

• Elle était cupide : dans l’Antiquité, plus un maître faisait payer ses élèves, plus son enseignement était jugé de qualité. Les exigences financières des super-apôtres étaient élevées, face à Paul qui avait annoncé gratuitement l’Évangile (11.7).

Quelle est l’opinion de Paul sur les super-apôtres ?

Le jugement de l’apôtre est très sévère : pour lui, ils sont de faux docteurs qui enseignent un évangile frelaté (cf. 2.17 ; 11.4). Il va même jusqu’à dire que de tels hommes sont « de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ », des ministres de Satan déguisés en ministres de la justice dont la « fin sera selon leurs œuvres » (11.13-15). À la lumière de ce texte, on peut se demander si, pour Paul, ces hommes ont vraiment la vie de Dieu…

La triple occasion de la lettre

En écrivant à l’église de Corinthe, Paul visait un triple but :

• Tout d’abord, il devait régler le problème lié à sa visite rapide et à sa lettre sévère : il devait affirmer qu’il n’avait pas de ressentiment, faire part de sa joie à l’écoute du témoignage de Tite lui rapportant que la situation avait été réglée et défendre son ministère face aux attaques.

• Ensuite, dans le cadre de la préparation de la collecte que Paul voulait ramener à Jérusalem, il devait stimuler les Corinthiens à être généreux, en instaurant une saine émulation entre les églises de Grèce, d’Achaïe et de Macédoine. Il devait également les rassurer sur la bonne gestion de la collecte.

• Enfin, il devait avertir fermement les Corinthiens par rapport aux super-apôtres. Il va ainsi se trouver dans la situation paradoxale d’être obligé de se défendre, sinon il sera accusé de faiblesse. Mais Paul est peu désireux de se mettre en avant, sinon il sera accusé de se vanter. Il est donc sur une crête très étroite et il s’en sort en disant en substance : « Vous voyez, je suis obligé de parler comme un insensé ; vous m’y contraignez parce que je suis obligé de me défendre mais je n’ai pas envie de me mettre en avant. » Grâce à cette astuce rhétorique, Paul met au jour le danger que représentent ces super-apôtres tout en préparant sa venue future, en demandant aux Corinthiens de prendre les mesures nécessaires contre eux.

Cette triple occasion de la lettre permet d’y distinguer trois grandes parties : ch. 1 à 7, 8 et 9 puis 10 à 13 (cf. plan en annexe).

Deux thèmes majeurs de la lettre

La Seconde Épître aux Corinthiens couvre moins de thèmes que la Première. Deux thèmes se détachent néanmoins particulièrement.

Des aspects uniques de Christ

2 Corinthiens présente de façon touchante et parfois unique des aspects de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ :

1. Christ est unique dans son sacrifice :

• Il est la substitution pour nos péchés, comme l’affirme un des textes les plus profonds de toute la Bible : « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » (5.21)

• En lui, nous trouvons ce que John Stott appelle à juste titre « l’auto-substitution de Dieu 20 » : « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses. » (5.19)

2. Christ est unique dans son abaissement volontaire pour nous :

• Il s’est fait volontairement pauvre : « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » (8.9)

• Il s’est fait volontairement faible : « Il a été crucifié dans la faiblesse. » (13.4, NBS)

3. Christ est unique, mais il peut être vu dans les siens :

• Les chrétiens sont transformés par la contemplation de sa personne : « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur. » (3.18)

• Les chrétiens, à la suite de Paul, peuvent suivre son exemple : « Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ » … (10.1).

Le ministère chrétien

Le second thème, trame principale de la lettre, est l’apologie du vrai ministère chrétien. Le vrai serviteur de Christ :

• Imite Jésus Christ en acceptant paradoxes et souffrances sans chercher son intérêt personnel : « Moi, très-volontiers je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. » (12.15, Darby) ;

• Prêche la pure Parole de Dieu — ce qui, aujourd’hui, signifie rester fidèle à la Parole apostolique (cf. 2.17) ;

• Accepte les responsabilités pour combattre quand cela est nécessaire (10.4-6) ;

• Développe un cœur de berger en s’intéressant au collectif comme à l’individuel : « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber, que je ne brûle ? » (11.28-29) ;

• Est équilibré en tout : humble sans être servile, doux sans être faible, flexible sans être influençable (cf. 4.8-10 ; 6.3-10 ; 10.17).

L’impact de la lettre

Quels furent les effets de la lettre ? Ils sont peu explicites à la lecture du livre des Actes. À tout le moins, la collecte a dû être suffisante pour que Paul la porte à Jérusalem et le climat a dû être suffisamment paisible pour que Paul puisse rédiger l’Épître aux Romains pendant son séjour. Et puis Paul n’a pas jugé nécessaire, semble-t-il, de rédiger un « 3 Corinthiens » !

Au-delà de cet impact historique, 2 Corinthiens aura un impact aujourd’hui si la lecture de cette lettre nous conduit à nous engager hardiment dans le service du Seigneur, en imitant Paul qui lui-même imitait si bien son Maître.

Annexe : un plan pour 2 Corinthiens

Sans rentrer dans tous les détails du plan, il est nécessaire d’indiquer que la première partie des ch. 1 à 7 comporte une grande parenthèse courant de 2.14 à 7.4. En effet, 7.5 semble continuer directement le thème couvert jusqu’en 2.13 :

La défense de la conduite de Paul (1. 11 – 2. 13)

Paul ne trouve pas Tite à Troas et part en Macédoine

2. 12-13 : Or , étant arrivé dans la Troade pour l’Evangile de Christ, et une porte m’y étant ouverte dans le Seigneur, je n’ai point eu de repos dans mon esprit, parce que je n’ai pas trouvé Tite, mon frère ; mais, ayant pris congé d’eux, je suis parti pour la Macédoine.

Parenthèse : La nature du ministère (2. 14 – 7. 4)

La défense de la lettre écrite par Paul (7.5-16)

Paul lutte en Macédoine en attendant Tite qui arrive finalement 7. 5-6 : Car aussi, lorsque nous arrivâmes en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos, mais nous fûmes affligés en toute manière : au dehors, des combats ; au-dedans, des craintes.

Mais celui qui console ceux qui sont abaissés, Dieu, nous a consolés par la venue de Tite.

Salutation et bénédiction 1.1-11

Adresse 1.1-2

Bénédiction 1.3-11

A. La défense du ministère 1.11-7.16

1. La défense de la conduite de Paul 1.12-2.13

L’explication du changement des plans de Paul 1.12-2.4

Le pardon du frère offenseur 2.5-11

L’absence de Tite à Troas 2.12-13

2. La nature du ministère 2.14-7.4

La gloire du ministère 2.14-4.6

La fragilité du ministre 4.7-5.10

Le message du ministre 5.11-6.10

L’appel du ministre à l’amour et à la sainteté 6.11-7.4

3. La défense de la lettre écrite par Paul 7.5-16

La rencontre avec Tite en Macédoine 7.5-7

La lettre sévère et la tristesse positive produite 7.8-16

B. La collecte pour les chrétiens de Jérusalem 8.1-9.15

1. La nécessité de la collecte 8.1-15

L’exemple stimulant des Macédoniens 8.1-5

L’exhortation motivée aux Corinthiens 8.6-15

2. La mission de Tite et des deux frères à Corinthe 8.16-9.5

La recommandation de Tite et des deux frères par Paul 8.16-24

L’attente de Paul 9.1-5

3. Les principes de la générosité chrétienne 9.6-15

Le bénéfice pour le donateur 9.6-11

La louange à Dieu par les bénéficiaires 9.12-15

C. L’autorité de Paul face à ses adversaires 10.1-13.10

1. L’autorité de Paul face à ses adversaires .. 10.1-18

Les armes utilisées par Paul 10.1-6

L’attitude cohérente de Paul 10.7-11

L’ampleur du champ d’activité de Paul 10.12-18

2. La supériorité de Paul face à ses adversaires 11.1-12.13

La supériorité de Paul dans sa prédication et sa conduite 11.1-15

La glorification forcée de Paul 11.16-12.13

3. La prochaine visite de Paul 12.14-13.10

Le désintéressement de Paul 12.14-18

Les craintes de Paul sur la situation des Corinthiens lors de sa visite 12.19-21

Les avertissements de Paul sur l’exercice possible de sa discipline apostolique 13.1-10

Exhortations finales, salutations et vœux .. 13.11-13

- L’hypothèse d’une première lettre (« 0 » Corinthiens) et d’une troisième (« 1,5 » Corinthiens) est soutenue par de nombreux commentateurs. Cf. Craig Blomberg, 1 Corinthians, NIVAC, p. 22 ; Thomas Schreiner, 1 Corinthiens, MB, p. 38 ; David Garland, 2 Corinthians, NAC, p. 25-27. »

- C’est ainsi que les versions NBS, S21, BFC, Semeur, etc., traduisent l’expression « les apôtres par excellence » de la NEG (11.5).

- John Stott, La croix de Jésus-Christ , EBV, 1988, p. 127-155.

Le diagnostic

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel » (Amos 8.11) .

Deux sondages parus ces dernières années montrent que les chrétiens sont en état de famine spirituelle :

• Concernant les protestants français (y compris évangéliques), 13 % lisent la Bible tous les jours ou presque, 6 % au moins une fois par semaine et 81 % moins souvent, dont 29 % jamais. 21

• Concernant les Suisses se définissant comme « protestants évangéliques », seuls 38 % déclarent avoir lu la Bible en entier. 22

Naturellement, les chiffres sont beaucoup plus bas si l’on considère la population totale. Le constat est sans appel : la lecture de la Bible n’est pas une priorité, même parmi ceux qui se disent chrétiens ! Et pourtant la « faim » spirituelle existe bel et bien et on cherche à la satisfaire par d’autres sources… qui ne rassasient pas !

La situation n’est pas sans analogie avec celle du temps du prophète Amos. Ce dernier critique la cupidité de ses contemporains qui oublient Dieu, oppressent les pauvres et négligent les jours de repos pour commercer davantage (Amos 8.4-6). En conséquence, Dieu envoie une famine spirituelle qui touche d’abord les jeunes (Amos 8.13).

Sans noircir exagérément le tableau, on peut constater que, dans nos églises, la lecture biblique personnelle tend à se raréfier, le culte familial à disparaître et le temps dévolu en église à la prédication biblique à se réduire au profit de la louange. Si cela ne va pas forcément jusqu’à la famine, assurément un constat partagé de dénutrition s’impose !

Le remède

« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4).

La réponse de Jésus à la première tentation du diable au désert est bien connue ; elle est devenue un chant familier… Mais qu’en est-il de sa mise en pratique ? Nous prenons soin de nous nourrir physiquement chaque jour, mais pas toujours spirituellement. Les humains, dans leur grande majorité 23 , mangent tous les jours, mais le soutien de la vie physique n’est pas suffisant : le Seigneur insiste sur l’importance de la Parole de Dieu pour vraiment vivre ! Lui-même disait : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4.34).

La citation qu’il fait du Deutéronome rappelle qu’Israël au désert n’a pas souffert de la faim physique : la manne venait quotidiennement le rassasier. En revanche, il a oublié la parole de l’Éternel et une génération est morte (mais pas de faim !) dans le désert.

Manger quotidiennement – lire quotidiennement la Bible : deux activités qui devraient être naturelles, routinières. Chacun a ses habitudes alimentaires : certains privilégient un copieux petit-déjeuner alors que d’autres préfèrent se caler au dîner. Des croyants aiment ouvrir leur Bible dès le réveil alors que d’autres, plus « du soir », savourent la tranquillité des dernières heures du jour.

Et si l’on n’a pas faim ? Il nous arrive de ne pas avoir d’appétit au moment de nous mettre à table : allons-nous sauter le repas ? Peut-être, mais pas plusieurs fois de suite ! Nous allons nous forcer, ou bien choisir un plat que nous aimons particulièrement.

De même, nous pouvons reconnecter avec la Parole par un effort assumé ou en revenant vers un de nos textes favoris.

Et si l’on rate un jour ? Ce n’est pas un drame ! Une règle inflexible nous obligeant à lire au moins un chapitre de l’Écriture sans manquer un jour ne serait pas dans l’esprit de la liberté de la nouvelle alliance. Une chrétienne recommandait : « Deux jours 24 mais pas trois ! » Il ne faut pas que les excuses deviennent une habitude…

Et si l’on n’aime pas tel texte ? Jésus précise : « toute parole » (cf. 2 Tim 3.16). On dit qu’il faut goûter sept fois un aliment avant de l’apprécier vraiment. Notre première lecture du Lévitique ne nous enthousiasmera pas forcément, mais au fur et à mesure que nous saisirons la trame générale de l’Écriture, la progression de la révélation, les correspondances entre les livres, nous en viendrons à apprécier même ceux que nous trouvions a priori quelque peu indigestes !

Ne nous leurrons pas : un combat est en jeu ! Notre sujet relie les deux thèmes de ce numéro : pour vaincre la famine, une guerre se joue. La faim de Jésus au désert était bien réelle, mais sa priorité fut de se conformer à la Parole de son Dieu et il a vaincu le diable. Alfred Kuen a écrit : « Lire la Bible, c’est contrecarrer le plan des forces hostiles à Dieu. Celles-ci ne demeureront pas inactives : elles chercheront par tous les moyens à déranger notre lecture ou à l’empêcher. Notre lecture de la Bible est donc, en premier lieu, une lutte spirituelle. »

La motivation

« Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon » (1 Pierre 2.2-3).

Si la motivation est absente, la régularité le sera bientôt ! Pourquoi ouvrons-nous notre Bible ? Par obéissance ? pourquoi pas. Par devoir ? sans doute quelquefois. Par peur ? j’espère que non… Avant tout, ouvrons-la pour une rencontre personnelle avec son auteur, Dieu lui-même, et avec celui qui est le centre de la révélation écrite, la Parole vivante, Jésus-Christ. Ouvrons-la pour mieux le connaître et ainsi davantage l’aimer et le servir avec plus de zèle. Nos expériences passées avec le Seigneur (ses délivrances, sa protection, ses bienfaits si nombreux dont le Psaume 34 que cite l’apôtre se fait l’écho) renforcent l’envie de nous approcher de lui : puisque 25 nous avons expérimenté sa bonté, nous avons d’autant plus envie de l’écouter.

Le lait est ici le symbole d’un aliment complet 26 et l’image de Pierre est parlante : qui n’est pas réjoui de voir un bébé téter goulûment, avec un sentiment de plénitude et de satisfaction une fois sa faim apaisée ? La lecture de la Parole est indispensable pour grandir spirituellement : elle est à l’origine de la vie nouvelle en nous (1 Pi 1.23-25) et elle est l’aliment de notre croissance, présente dans toutes les étapes d’un salut qui embrasse bien au-delà de la nouvelle naissance.

Pierre, cependant, n’occulte pas les obstacles. Deux d’entre eux sont à relever :

• les tensions relationnelles (méchanceté, hypocrisie, jalousie, médisance, 1 Pi 2.1) annihileront l’effet positif de la Parole : traitons-les vite pour retrouver la joie de notre lecture ;

• les « convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme » (1 Pi 2.11) témoignent une fois de plus de la lutte spirituelle qui est en jeu : si mes pensées et mon emploi du temps sont occupés à satisfaire mes désirs purement terrestres, la lecture de la Bible sera négligée — et les pièges ne manquent pas en la matière, multipliés par les outils électroniques constamment à notre disposition !

La conséquence

« J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur » (Jérémie 15.16).

Dans ce texte, selon la meilleure hypothèse, Jérémie fait allusion au livre de la loi découvert sous Josias.

Longtemps oublié, le Deutéronome a été le guide d’action de ce roi pieux et la joie du prophète.

Le verbe « manger » indique une appropriation personnelle du message reçu. Jésus se comparait lui-même au pain de vie et invitait ses disciples à le « manger » symboliquement. Le remède à la dénutrition passe par une meilleure assimilation des aliments, qui réclame régularité des prises, mastication prolongée, choix approprié des mets.

Le parallèle avec notre assimilation de la Parole est facile à faire !

Pour « trouver » les paroles du Seigneur, les occasions ne manquent pas. Si l’on est isolé, comme Jérémie, on peut, par exemple : télécharger la Bible sur son smartphone y compris sous forme d’audiolivre, compléter par des podcasts ou des messages YouTube choisis avec discernement, se fournir dans une librairie chrétienne de livres d’édification, etc.

La Bible se « trouve » aussi en groupe et se comprend mieux à plusieurs : cherchons un groupe de lecture près de chez nous, profitons des messages bibliques de notre église, suivons des formations bibliques en présentiel ou à distance…

Et surtout, quel que soit le moyen, nous pouvons y trouver notre joie, plus encore, notre « allégresse » car la Parole nous vient du Dieu auquel nous appartenons, qui nous aime et qui nous parle ! Quel bonheur d’ouvrir sa lettre d’amour pour nous, de l’y découvrir toujours plus ! Le psalmiste disait : « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » (Ps 119.162) La joie est communicative, dit-on : c’est en montrant un plaisir sincère dans notre lecture personnelle et collective que nous donnerons envie, aux plus jeunes en particulier, de lire la Parole. La famine se sera transformée en festin !

Le problème inverse

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements » (Jacques 1.22).

Tous les chrétiens ne souffrent pas de famine spirituelle. Certains risquent davantage l’obésité !

On lit beaucoup la Bible (parfois que la Bible !), on assiste à toutes les réunions ou webinaires possibles, on affiche des versets partout… et ce surpoids ne se traduit pas en exercice ! Il peut y avoir une grande régularité dans le culte personnel, de la connaissance accumulée, un vrai souci d’exactitude doctrinale – et peu de souci du prochain, pas d’appréciation des enjeux du moment, de l’indifférence vis-à-vis des besoins autour de soi. Jacques dénonce ce travers en évoquant de faux raisonnements, qui prennent parfois la forme d’un accent exagéré sur la séparation du monde, la pureté extérieure, la fidélité aux traditions reçues, etc. Le résultat en est aussi une vraie pauvreté spirituelle.

La solution à l’obésité spirituelle ? Se mettre à l’œuvre, s’occuper des plus démunis, recommande Jacques (Jac 1.25,27). « Entrer et sortir » disait un frère âgé à de jeunes croyants : entrer dans le sanctuaire de Dieu pour l’écouter calmement dans sa Parole et sortir pour servir activement. L’Écriture nous est donnée pour nous rendre « accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Tim 3.16-17).

« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » : appliquons ce proverbe populaire et nourrissons-nous de l’Écriture pour œuvrer ensuite de façon intelligente et diligente pour le Seigneur.

- Sondage IFOP pour l’Alliance biblique française et le quotidien La Croix, effectué en France mi-2022.

- Sondage Link pour Christianisme aujourd’hui, effectué en Suisse mi-2020.

- Même s’il reste hélas 828 millions de personnes sur Terre à souffrir de la faim en 2021, soit environ 10 % des humains (source : Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies).

- Sous-entendu sans ouvrir la Bible.

- C’est ainsi qu’il faut comprendre le « si » du verset 3 et que la Bible du Semeur le traduit.

- Dans d’autres textes, il est évoqué avec une connotation négative, comme l’aliment initial dont il faut ensuite se détacher pour avancer vers des nourritures plus solides (1 Cor 3 ; Héb 5). Notons l’intérêt de voir le sens d’un symbole à la lumière de son contexte !

Un être humain naît à Bethléhem sous le règne d’Auguste. On l’a appelé « Jésus ». Ce bébé, extérieurement semblable à tous les autres, s’inscrit dans une lignée qui remonte à Adam et dont tous les membres ont connu le même sort 27 : « Puis il mourut » (cf. Gen 5.5,6, etc.). Va-t-il connaître la même fin ?

Certes, des annonces extraordinaires données à sa mère, à son père et à des bergers lors de sa naissance l’ont déjà singularisé : « saint enfant », « fils de Dieu », « sauveur », « Christ », « Seigneur ». Mais devrait-il

mourir un jour comme les autres ? Comment ce futur roi pourrait-il prolonger son règne indéfiniment (Luc 1.33) s’il partage le sort commun de l’humanité ?

Jésus et la mort… la question se pose implicitement dès le début de sa vie terrestre. Suivons donc les récits historiquement fiables que les Évangiles nous ont laissés pour résoudre cette question !

Jésus est confronté à la mort

Jésus devait mourir

Cela fait quelques jours que le bébé Jésus est né à Bethléhem. Averti de la naissance d’un rival potentiel par les mages venus rendre hommage au nouveau-né, le roi Hérode décide de le tuer et, pour faire bonne

mesure et éviter de le manquer, il ordonne le massacre de tous les bébés de Bethléhem et sa région ! Mais Jésus échappe à cette horrible tuerie grâce à un songe miraculeux qu’un ange donne à son père Joseph (Mat

2.13-20).

Une trentaine d’années passent, sans autre menace de mort. Jésus se lance dans un ministère itinérant de prédication et de guérison autour du lac de Galilée. Quelques temps après, Jésus retourne à Nazareth où il

prêche dans la synagogue. Son discours d’ouverture déplaît tellement que ses compatriotes veulent le faire mourir : ils le mènent au bord de la falaise sur laquelle la ville est bâtie pour l’en précipiter. Mais Jésus ne doit pas mourir : « passant au milieu d’eux, il s’en alla » (Luc 4.30).

Les mois passent et l’opposition des chefs religieux contre Jésus s’intensifie : ce rabbi non autorisé qui guérit les jours de sabbat, qui dénonce leur hypocrisie, qui se prend pour le fils de Dieu et qui rassemble de telles foules, il faut le faire disparaître ! Soit en réaction immédiate (Marc 3.6 ; Mat 12.14 ; Jean 5.18), soit de façon plus planifiée (Jean 7.1,19,25 ; 8.37,40), ils cherchent à le faire mourir. Hérode, le fils du précédent, s’y met aussi (Luc 13.31). Mais tous ces complots échouent : « Personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue » (Jean 7.30 ; 8.20). Serait-il invincible ? miraculeusement protégé ?

Jésus ressuscite les morts

Si Jésus échappe régulièrement à la mort, celle-ci frappe autour de lui. Joseph son père « adoptif » est sans doute mort pendant son enfance 28 .

Plus tard, lors de son ministère itinérant, à trois reprises au moins, Jésus est confronté à la mort et chaque fois il démontre sa puissance en ressuscitant le mort :

• Le fils unique d’une veuve de Naïn se lève sur le chemin du cimetière et se met à parler (Luc 7.15).

• La fille unique d’un chef de synagogue se lève dans la chambre où elle vient d’expirer et peut manger (Luc 8.56).

• Lazare, un ami proche de Jésus, sort du tombeau après quatre jours et s’en va (Jean 11.44).

Que la mort soit le sort inévitable de tout humain n’empêche pas Jésus de marquer son opposition par rapport à elle et sa sympathie pour ceux qu’elle touche : il est ému de compassion face à la veuve éplorée, il encourage Jaïrus, il pleure avec Marie et « frémit en son esprit 29 » face aux ravages de cette conséquence ultime du péché.

Au-delà de ces trois exemples narrés avec détails, d’autres résurrections ont peut-être eu lieu : Jésus fait dire à Jean-Baptiste en prison : « Les morts ressuscitent » (Mat 11.5) ! Aux apôtres qui vont parcourir la Galilée, Jésus ordonne : « Ressuscitez les morts » (Mat 10.8).

Jésus fait l’expérience de la mort

Jésus face à l’ombre de la croix

Si l’être humain ne connaît pas le futur et s’épargne ainsi bien des souffrances, il n’en est pas ainsi de Jésus. Sa venue sur la terre a un but précis ; il sait parfaitement ce qui l’attend au bout de son chemin : la mort. Aussi cette connaissance est-elle pour lui une source particulière de souffrances : l’ombre de la croix s’est progressivement dressée sur son chemin.

• Dès le début de son service, Jésus sait qu’il y a « une heure » pour laquelle il est venu (Jean 2.4).

Mais il garde cette révélation pour lui.

• Dès que Pierre reconnaît sa messianité à Césarée de Philippe, Jésus coupe immédiatement court aux attentes triomphalistes de ses disciples en annonçant qu’il doit aller à Jérusalem pour souffrir et être mis à mort (Mat 16.12-21).

• Au cours de la montée vers Jérusalem, l’ombre de la croix s’allonge sur son chemin : c’est alors qu’il évoque ce baptême de souffrances qui l’attend et dont la perspective serre son cœur (Luc 12.50).

Pourtant il ne se laisse pas détourner de son but : « Il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant ; car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem » (Luc 13.33). Plusieurs fois, il répète que la mort l’attend.

• Malgré ces annonces régulières, les disciples sont troublés et ne comprennent pas : ils sont davantage préoccupés par leur place dans le royaume messianique glorieux. Jésus, lui, est venu pour donner sa vie (cf. Marc 10.32-45). Seule Marie de Béthanie semble comprendre le drame qui va se jouer et oint son Maître « pour le jour de sa sépulture » (Jean 12.7).

• Pendant la dernière semaine, Jésus passe ses nuits dans la montagne des Oliviers (Luc 21.37). L’Épître aux Hébreux lève le voile sur ces heures solitaires : sans doute est-ce pendant ces jours-là plus particulièrement que notre Seigneur a « présenté, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort » (Héb 5.7).

• La pensée de la croix se précise toujours plus : après avoir évoqué le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, le Seigneur ajoute : « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ?… Père, délivre-moi de cette heure ?… Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure » (Jean 12.27).

• Enfin « l’heure » est venue : Jésus, « sachant tout ce qui devait lui arriver » (Jean 18.4), entre dans le jardin de Gethsémané.

Jésus éprouve l’angoisse de l’anticipation de la mort

Dans le jardin des Oliviers, Jésus se met à genoux et prie : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! » (Marc 14.36) Va-t-il renoncer à sa mission ? Non, l’angoisse profonde qui

le saisit alors ne le fait pas reculer, et Jésus accepte en pleine connaissance de cause la coupe des souffrances indicibles de l’expiation : « Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi » (Marc 14.36, Darby).

Il nous faut Gethsémané pour mesurer la singularité de la mort vers laquelle va Jésus. Des humains ont parfois fait face à la mort sans broncher, sereinement, comme Socrate lorsqu’il but la ciguë mortelle. De

nombreux martyrs chrétiens ont étonné par leur calme, voire même leur joie, au moment du supplice, comme Blandine dans les arènes de Lyon. Si Jésus est angoissé au point que sa sueur devienne comme